TPSJ 日本惑星協会

Image Credit: NASA

The Planetary Society of Japan

New post date: June 02, 2025

「太陽系科学探査および地球外生命探査の促進」に加えて、「宇宙探査の国際協力の促進」をミッションステートメントとして活動を行う米国惑星協会に賛同し、将来的には日本の宇宙開発機関に対しての提言や研究者との橋渡し、さらには世界中の宇宙開発機関との国際協力を以って太陽系探査の高度な探査と技術開発を実現し、太陽系探査に対する新しい発想の種を蒔くことが使命と考えております。ぜひ、御参加ください。

アルテミス計画により NASA は、初めての女性と、白人以外の宇宙飛行士を交えて初の月面着陸を実現し、革新的な技術を駆使してこれまで以上の探査を行う。我々は、商業的および国際的なパートナーと協力し、月とその周辺に人類とロボットによる初の長期的なプレゼンスを確立する。将来的には月で学んだことを活かし、火星に宇宙飛行士を送り込むという次の大きな飛躍を目指す。 September 26, 2024 latest.

エウロパクリッパーなどのミッションは、宇宙生物学の分野、つまり私たちにとって既知である生命が存在する可能性のある遠い氷世界の変数と条件に関する学際的な研究への貢献を促す。エウロパクリッパーは生命探査ミッションではないが、木星衛星エウロパの詳細な観測を行い、氷下に海洋がある氷衛星に、生命を維持する能力があるかどうかを調べる。エウロパの生命居住性を理解することは、科学者が地球上で生命がどのように発達したか、そして我々の惑星地球外において生命発見の可能性についての理解を向上させる。 September 23, 2024 latest.

最も広いところでおよそ 173 マイル(279 キロメートル)の大きさの小惑星プシケは、初期の惑星の構成要素であるプラネテシマルのコアの一部とみられている、金属を豊富に含む天体を探査するという稀な機会を提供してくれる。探査機が火星と木星の間の小惑星メインベルトにあるプシケに到達したのち、約 26 ヶ月かけて小惑星とランデブーし、画像やその他のデータを収集する。

DESTINY+ は、理工一体の深宇宙探査ミッションです。将来の低コスト・高頻度で持続的な深宇宙探査のため、地球周回軌道上での電気推進運転や、それによる地球圏脱出等の工学技術を実証します。理学ミッションでは、ふたご座流星群の母天体である小惑星(3200)Phaethon を高速でフライバイし、カメラによる表層撮像と放出されるダスト(固体微粒子)の組成をその場で分析します。また、地球に飛来するダストを宇宙空間で観測し、組成や軌道を調べます。(JAXA ウェブから引用)

DESTINY+(編集中)

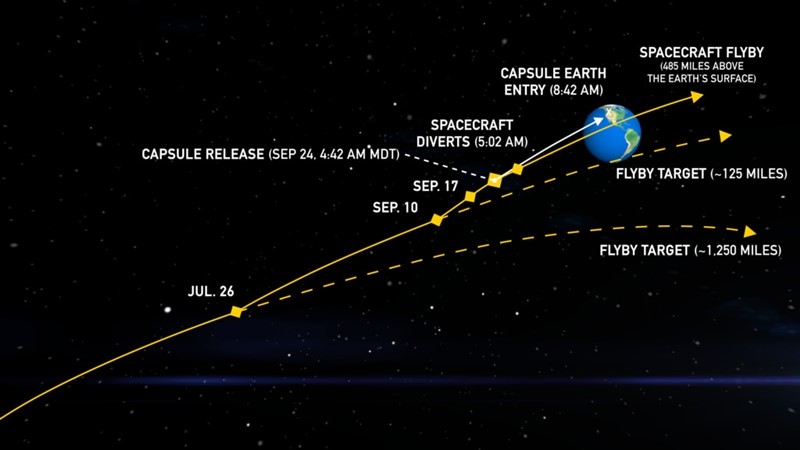

地球に接近する際、OSIRIS-REx 探査機はサンプル投下のための減速は行わず、地表から 63,000 マイル(約 102,000 km)の距離(地球から月までの距離の約 1/3)からカプセルをリリースし、カプセルは前方の地球大気圏に向かって進んでいきます。リリースから 20 分後、探査機本体はスラスタ噴射マヌーバによって地球の通過軌道を通り、次の目的天体である小惑星アポフィスに向います。ここからの探査機は OSIRIS-APEX(OSIRIS-Apophis Explorer)という新しいミッション名が与えられ、太陽系の新たな探査に向けて旅を続けて行きます。

September 12, 2023

JAXA「はやぶさ2」探査機や、NASA OSIRIS-REx(オシリス・レックスまたはオサイリス・レックス)探査機は、その探査対象天体の軌道要素も調べました。特にオシリス・レックスは、探査対象である小惑星ベンヌから発する熱放射を調査しました。これは天体から発する熱放射が、その天体の軌道要素を変化させるというヤルコフスキー効果の実証です ...

September 13, 2023

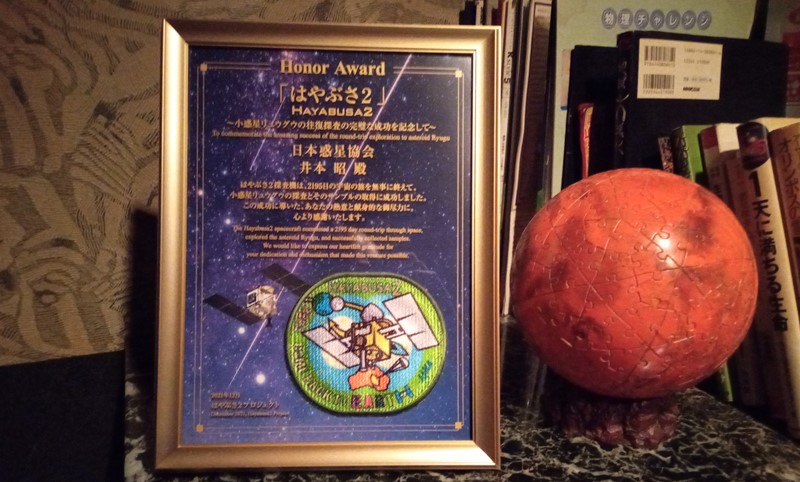

2021年末、宇宙航空研究開発機構「はやぶさ2」プロジェクトより、日本惑星協会に対して「Honor Award」を授与頂きました(語幹に National は無いです)。はやぶさ2プロジェクトへの貢献の「感謝状」ということです。小天体探査フォーラムから引き続いて TPSJ に至るなかで、このような結果となることについては実感が沸いては来ませんが、与えてくださったことには素直に感謝致します。

今後も「継続」を大事として、持てる力の限り努力を続けたいと考えております。そのためにも若い方々が自ら進んで手を挙げてくださることを期待して、授与頂いた Award が未来への糧となる活動姿勢を守っていきます。

March 26, 2022 Akira IMOTO

Executive Director and Board of Director

June 02, 2025 : NASA Juno Mission「NASA Juno(ジュノー)探査機が観測した、これまでで最も強力な Io(イオ)の火山活動」 - Space Topics

June 01, 2025 : NEO (NEA) 地球近傍小天体探査「NASA ATLAS によって検出された地球周辺を周る小惑星は、月起源の岩塊か」 - Space Topics

April 29, 2025 : NASA Juno Mission「NASA ジュノー・ミッションが木星とイオの表面下に潜入捜査」 - Space Topics

February 25, 2025 : JAXA 2024年度プラネタリー・ディフェンス・シンポジウム - 太陽系科学会議・催事

November 07, 2024 : NASA 氷衛星探査機 Europa Clipper「木星と衛星エウロパの内部における潮汐効果研究」 - Space Topics

October 14, 2024 : NASA 氷衛星探査機 Europa Clipper「エウロパ・クリッパー探査機、太陽電池アレイの展開を完了」 - Space Topics

August 23, 2024 : 小惑星 Bennu(ベンヌ、ベヌー)からの採取サンプルが NASA から JAXA へ - Space Topics

June 10, 2024 : 太陽の子・塵の母「Phaethon」をフライバイ! その 01「深宇宙探査技術実証機デスティニー・プラス(DESTINY PLUS)の計画概要とサイエンス」 - 次世代太陽系探査

May 19, 2024 : 火の鳥「はやぶさ」未来編 その 30「Ryugu「石」分析チームによる科学成果」 - 次世代太陽系探査

May 17, 2024 : 火星衛星探査計画 MMX その 1「MMX が開く新しい扉」 - 次世代太陽系探査

May 15, 2024 : 火星衛星探査計画 MMX その 2「火星の月の攻略法」 - 次世代太陽系探査

May 14, 2024 : 火の鳥「はやぶさ」未来編 その 29「はやぶさ2試料の揮発性成分分析」 - 次世代太陽系探査

May 13, 2024 : 遊星人の海外研究記 その 13「アパラチア山脈に囲まれた田舎での研究生活」 - 次世代太陽系探査

May 12, 2024 : 火星衛星探査計画 MMX その 3「火星衛星は小惑星とは違う?」 - 次世代太陽系探査

April 22, 2024 : NASA ボイジャー探査機「NASA ボイジャー1号機、地球への正常な送信を再開」 - Space Topics

March 27, 2024 : NASA 氷衛星探査 Europa Clipper「エウロパ・クリッパー探査機、地球上に創られた "宇宙空間 "での生存を確認」 - Space Topics

March 22, 2024 : NASA Artemis II SLS「NASA、Artemis(アルテミス)SLS ロケットエンジンの全シリーズの試験を実施」 - Space Topics

March 08, 2024 : NASA 氷衛星探査機 Europa Clipper「エウロパ探査機、Europa Clipper(エウロパ・クリッパー)に積載のメッセージデザインを発表」 - Space Topics

January 25, 2024 : 太陽系人工構造物観測プロジェクト - 新規ウェブ紙

January 09, 2024 : 延期された NASA アルテミス II、III、進捗状況をクルーと共有 - Space Topics

OSIRIS-REx 地球スイングバイ日米共同観測キャンペーン(2017年)や、BepiColombo 地球スイングバイ観測キャンペーン(2020年)などのイベントを重ねて本年の SLIM 観測チャレンジに至りました。このウェブ紙は、これまでの活動の記録と、次回のイベントに向けた準備状況等をお知らせするものです。

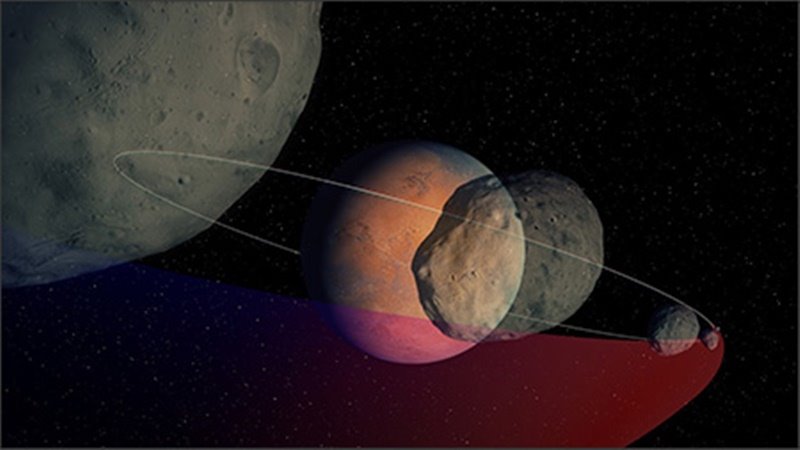

MMX(Martian Moons eXploration)は、2020年代前半の打上げを目指している火星衛星探査計画です。探査機は、地球から打上げ後、約1年をかけて火星圏に到着し、火星周回軌道へ投入されます。その後、火星衛星の擬周回軌道(QSO: Quasi Satellite Orbit)に入り、火星衛星観測・サンプル採取を行います。TPSJ ウェブでは、ミッション概要、科学観測装置等を編集して掲載しています。 June 06, 2024 latest.

串本町田原地区有志グループは、「和歌山県串本町旧古座町田原地区」に建設中のロケット射場(当アカウントでは、スペースポート紀伊を SPK と略しております。字数対策で)を案内します。日本惑星協会(TPSJ)との協同として、打ち上げ開始に併せて関連企画の立案、太平洋沿岸の周辺地域の紹介などを進めていきます。

サイトマップではありませんが、当ウェブの各コンテンツは以下のカテゴリに振り分けています。

日本惑星協会について | Basics of TPS | Study & Enjoy | MY コラム | 太陽系リポート | GALLERY | サイトポリシー

次世代太陽系探査 | Discovering Enceladus | 太陽系科学会議・催事 | 天文現象観測情報 | 小天体探査フォーラム

Leonard(レナード)彗星 C/2021 A1 は、G.J.Leonard 氏がマウント・レモン天文台での観測で発見された彗星です。2021年末に最接近するまで、私たちは「追跡」します。(終了しました。)

毎年の06月30日の Asteroid Day は、小惑星による地球衝突についての危機意識を高める目的を持って世界中の人々が集い、小惑星衝突から私たちの惑星・家族・地域社会、そして未来の世代を守るために何が出来るかを学ぶために活動する世界規模の啓発キャンペーンです。JAXA では2024年04月から「プラネタリー・ディフェンス・チーム」が発足し、本格的な活動を開始しました。

IAA が二年毎に主催する「プラネタリー・ディフェンス・コンフェレンス」も今年で第七回目となります。昨今の感染症被害拡大の状況もあり、ここでもやはりオンライン開催となりました。

期間は、2021年04月26~30日となります。テーマは前々回の東京開催と同様な内容ですが、小惑星破壊に注目していると思われます。さてどのようなセッションが繰り広げられるのか、録画したムービーや、口頭発表要旨等の公開が待ち遠しいです。セッションや講演についての情報は以下の日本語窓口ページにまとめました。

2018年の NASA Dawn ミッションの終了後、大掛かりな小天体探査は打ち上っておりません。2020年末に「はやぶさ2」が試料採取カプセル地球投下およびフライバイを終え、OSIRIS-PEx ミッションが地球帰還の途に就きました。JPL ニュースは火星探査一色から Artemis Mission SLS へと移りました。いよいよ新たなミッションが毎年のように発進します。それを追って英語と睨めっこです。相変わらずの盛り過ぎな日本語訳ですが、重要な部分を逸らさずに皆さんに楽しんで頂けたらと思います。

もやもやと企画中! ひとまずこれでも行っとこうか!

トップページで書き続けた「コラム」っぽい事務長の「戯言」や、会員からの寄稿を収録しています。継続が一番!と考えております。MY コラムに負けぬよう、大いに盛り上げていこうと考えています(事務局一同)。但し、盛り過ぎは厳禁ですけどね。

2020年12月06日(日)、はやぶさ2探査機は、小惑星「リュウグウ」からの採取試料を閉じ込めたカプセルを地球に届けました。打ち上げから6年を掛けて地球帰還を果たし、カプセルをウーメラ砂漠に着地させて自らは延長ミッションに臨むこととなりました。

今回の地球フライバイに際して、前回2015年のスイングバイ同様に全国の公開天文台や研究施設、高校や天文アマチュアの方が、様々な機材を使って撮影に挑戦し,その成果を収録しました。

終了しました

みんなで、「はやぶさ2」のこのキック&ゴーを応援したい! 12月05日、午後03時30分から06時頃の間に、「その瞬間」がある。今!と思った瞬間にジャンプして、空中に飛び立った写真をツイート!写真を送れない人は、「今!」とツイートするだけでOK! ハッシュタグは #はや2キックアンドゴー。以下から投稿しよう!

東京工業大学附属科学技術高等学校科学部連携企画

無事に終了しました

2020年10月06日、火星が地球に最接近しました。前回2018年の大接近同様に、たくさんの観測データ報告を頂きました。今回の接近も約6207万キロメートルと、一昨年と500万㎞ほどの違いという大接近でした!観測された方々には、距離等を付記した「火星観測証」を発行しております。(未だ未発行もあります)

終了しました

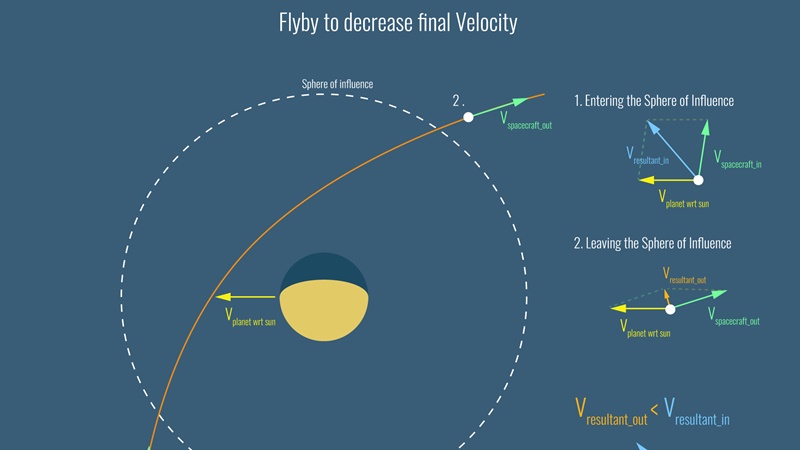

「BepiColombo 地球スイングバイ観測キャンペーン」を実施しました。イタリアの著名な天体力学者ジウゼッペ・コロンボ(Giuseppe Colombo)博士は、水星の自転周期と公転周期が 2 : 3 の共鳴関係にあることを提唱したり、スイングバイを惑星探査機の航行に利用した先駆者です。その功績をたたえ、新しい水星探査ミッションの名前には博士の愛称である「BepiColombo」が使われています。

終了しました

日本の小惑星探査機「はやぶさ2」が2018年夏に小惑星リュウグウへ到着します。リュウグウには生命の元になる物質が存在している可能性があります。そこで、子どもたちに太陽系探査や生命存在の謎について考えてもらうきっかけとして、「スペースアートコンテスト 2 ~地球外生命の姿を描こう!~」を2017年夏に実施しました。今後も夏休みを利用して実施したいと考えています。

終了しました

米国 NASA のフロンティア計画で採用された小惑星ベンヌを目指すオシリス・レックス(OSIRIS-REx or オサイリス・レックス)探査機の地球スイングバイが近づいてきました。米国同様に国内でも「はやぶさ2」地球スイングバイ同様に観測キャンペーンを行いますが、今回はオシリス・レックスチームとの共同実施となります。

終了しました

TPSJ プロジェクト全般に関するご質問や、アウトリーチ活動に関するご質問・ご提案等をお知らせください。投稿フォームを設置しています。

当協会の目的および事業に賛同し、積極的に活動に関わってくださる方、太陽系科学・探査促進への貢献のための提言を積極的に行ってくださる個人・団体会員及び企業を募集致します。