地球帰還 2023 観測情報

NASA 小惑星探査支援ウェブ

Image Credit: NASA

三島和久(倉敷科学センター)、太陽系人工構造物観測プロジェクトチーム

地球に接近する際、OSIRIS-REx 探査機はサンプル投下のための減速は行わず、地表から 63,000 マイル(約 102,000 km)の距離(地球から月までの距離の約 1/3)からカプセルをリリースし、カプセルは前方の地球大気圏に向かって進んでいきます。リリースから 20 分後、探査機本体はスラスタ噴射マヌーバによって地球の通過軌道を通り、次の目的天体である小惑星アポフィスに向います。ここからの探査機は OSIRIS-APEX(OSIRIS-Apophis Explorer)という新しいミッション名が与えられ、太陽系の新たな探査に向けて旅を続けて行きます。

今回は日本での観測条件はいいとは言えませんが、国内での観測環境としては関東周辺が最も条件的によくなります。

観測できるチャンスとしては、地球帰還直前の以下の二つ(スイングバイ前日と当日)の時間帯が挙げられます。

① 09月24日00時前後 地平高度 約20°南 18~19等(カプセル分離前) 約55万キロ

② 09月24日22時前後 地平高度 約10°南東 探査機12~13等 カプセル14~15等 約3~6万キロ

※ カプセル分離は日本時間24日19時42分

ただし、探査機は空の低空に位置しており、日本での観測条件はあまりいいとはいえません。時間帯によっては月明かりの影響も考慮する必要がありそうです。

特に ② の時間帯、探査機は日本の南東方向に位置しているため、関東周辺で観測条件が最もよくなります。地平高度は 15° 前後です。北日本、西日本では 10° 前後となります。予想される探査機の明るさは 12~13 等級と見込まれていますが、時間とともにどんどん移動していくため、想像以上の「写りにくさ」が予想されます。明るい光学系+短時間露出で撮影できる機材選択を行ってください。

なお、② の時間帯はすでにカプセルが分離されており、探査機とカプセルがセパレートしている様子をとらえることができる可能性があります。困難な試みではありますが、大口径の機材で観測する方は、ぜひ挑戦なさってみてください。

画像 01:09月24日00時前後の地平座標(東京).

画像中の数値が見辛い場合は 高解像度版 356 KB を表示してください.

ステラナビゲータVer.12(アストロアーツ社)を使って作成

http://www.astroarts.co.jp/...

画像 02:09月24日00時前後の赤道座標 ※ 中心星は HIP 1315(7 等)、視野円は 1°

画像中の数値が見辛い場合は 高解像度版 112 KB を表示してください.

ステラナビゲータVer.12(アストロアーツ社)を使って作成

http://www.astroarts.co.jp/...

画像 03:09月24日22時30分前後の地平座標(東京). ×印:探査機、○印:カプセル

画像中の数値が見辛い場合は 高解像度版 174 KB を表示してください.

ステラナビゲータVer.12(アストロアーツ社)を使って作成

http://www.astroarts.co.jp/...

画像 04:09月24日22時30分前後の赤道座標. ※ 四角は 500 mm フルサイズセンサーの写野. ◎印:探査機、○印:カプセル

画像中の数値が見辛い場合は 高解像度版 216 KB を表示してください.

ステラナビゲータVer.12(アストロアーツ社)を使って作成

http://www.astroarts.co.jp/...

09月24日23時以降(カプセル大気圏突入は23時42分)の時間帯は探査機の移動量が大きいため、短時間露出でも「点」でとらえることが難しくなります。しかし、22時30分前後、探査機やカプセルが見かけ上、ターンするような動き(観測地から視線方向正面に向かってくるような動き方)になります。一時的に移動量が小さくなり長い露出をかけても線上の光跡になりにくくなるため、明るくない光学系で観測する方にとっては、このタイミングがひとつの狙い目となるかもしれません。

【重要】探査機の位置は観測地ごとに視差があるため、観測地ごとに正確な位置情報を事前に得ておく必要があります。

アストロアーツ社「ステラナビゲータ」(有償)(Windows アプリケーション)

国内で最も活用されている定番の天文シミュレーションソフトです。探査機の位置情報(9月17日現在、オシリス・レックス探査機のみでカプセルまでは登録されていないようです)にも対応しています。任意の観測地、任意の時刻の探査機の位置を星図の中に表示することができるので、実践的に最も役立つ情報が得られます。

Horizons System(NASA JPL)(無償)(Web サイト)

NASAのJPL(ジェット推進研究所)が公開している太陽系天体の位置情報を得ることができるサイト(英語)です。数値による位置推算情報を得ることができますが、星図情報までは得られないため、星図情報への反映が必要であれば、別途、何らかの手段で自分で対応しなければなりません。探査機本体は「Target Body:」から「OSIRIS-REx (spacecraft) [ORX]」を、カプセルは「Osiris-REx SRC (spacecraft)」を選択します。

低空には人工衛星も数多く位置しています。とらえられた光跡が予報位置から外れている場合、人工衛星の写り込みである可能性を疑わなければなりません。複数の画像から、光跡が予想された方向へ確かに移動していることを確認してください。

何かに登録するとか、結成宣言を行うとかは全くありません。自然発生的に(特定の組織からの提案による場合もある)、観測をやろう!と誰かが言い出します。そんな緩やかな「集合場所」となっています。しかもチーム名やプロジェクト名はいつも違う。。。

今回について TPSJ がいろいろ探りを入れたところ、皆さんそれぞれ、密かに観測計画を練っていた模様。それを察知した TPSJ が、いつものグループメイルで「やりましょうよ!」と投げました。

以下に過去の主な開催イベントを記しておきます。

September 18, 14:10 2023 Latest.

September 11, 2023 : OSIRIS(オシリス、オサイリス)-REx 探査機、リエントリ・カプセルの着地点を確実にするためにコースを微調整

September 08, 2023 : 2023年09月24日、OSIRIS(オシリス、オサイリス)-REx 探査機が放つリエントリ・カプセル着地までの時間割

August 31, 2023 : オシリス(オサイリス)レックス探査機の地球フライバイ、あらゆる事態を想定したシナリオで臨む II

August 17, 2023 : オシリス(オサイリス)レックス探査機の地球フライバイ、あらゆる事態を想定したシナリオで臨む I

July 26, 2023 : オシリス(オサイリス)レックス探査機、地球フライバイのための軌道調整最終マヌーバを完了

天体の観測条件上、地球から見た軌道として太陽方向から近づく天体の発見は難しく、その発見は地球最接近直前になることが多くなります。地球を通り過ぎてからの発見も多くあります。常時、少なくない数の小天体の地球近傍通過を MPC(小惑星センター)は伝えています。国内ではアマチュアやスペースガードセンターのような専門施設が接近を報じていますが ... September 12, 2023 Modified

The Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), the home institution of several OSIRIS-REx science team members, will also work with the Japan Public Observatory Society and the Planetary Society of Japan to collect imagery from vantage points in Japan.

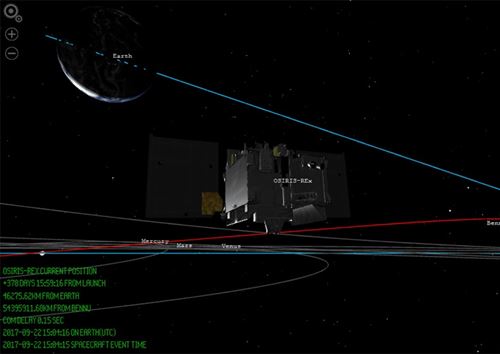

倉敷科学センター, 三島和久氏による解説や、柏井勇魚さん、宮崎剛さんによる「OSIRIS-REx Realtime Simulation」を使って作成されたシミュレーションなどがあります。

サイトマップではありませんが、各コンテンツは以下のカテゴリに振り分けています。また、各コンテンツから派生した新たなコンテンツ等は、下段の「TPSJ Topics」で案内しています。

日本惑星協会について | Basics of TPS | Study & Enjoy | MY コラム | 太陽系リポート | GALLERY | サイトポリシー

次世代太陽系探査 | Discovering Enceladus | 太陽系科学会議・催事 | 天文現象観測情報 | 小天体探査フォーラム

TPSJ プロジェクト全般に関するご質問や、アウトリーチ活動に関するご質問・ご提案等をお知らせください。投稿フォームを設置しています。

当協会の目的および事業に賛同し、積極的に活動に関わってくださる方、太陽系科学・探査促進への貢献のための提言を積極的に行ってくださる個人・団体会員及び企業を募集致します。