The Planetary Report

You are here: Home / The Planetary Report / 1999

Archive 1999

宇宙探査の新たな方法、エア・ロボット

「80日間世界一周」の主人公のフィリーズ・フォッグがでアルプス越えを敢行したり、「オズの魔法使い」がカンザスに帰ってきたり、そしてモンゴルフェイ兄弟がフランスの田舎でハイカーを驚かせたりした魔術的光景は、いずれも奇抜な浮世離れした事ように思われる。しかし、気球を利用して他の天体を探索することは、効果的で効率のよい方法のようである。

1980年代半ば、旧ソ連がベガ・ミッションで金星の大気に気球を投入する事に成功した直後、惑星協会のアドバイザーであるジャック・ブラモンは、新しいコンセプトの気球開発に惑星協会が果たす役割があることを提言した。ブラモンの提言は間もなく実現した。つまり、惑星協会が開発したガイドロープ(気球の誘導綱)を取り付けたフランス製の気球を旧ソ連のマルス'96ミッションに使用することが決まり、そのための事前テストがカリフォルニアのモヘーバ砂漠で行われた。筆者は、このテストで中心的な役割を果たした。(編集部)[ 1999年09月/10月 ]

James A. Cutts, Victor V. Kelzanovic

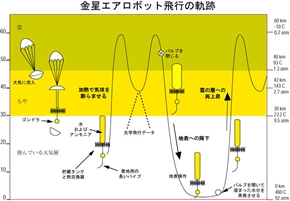

金星エアロボットは、金星の雲の層、もやの層、澄んだ下方の大気層および地表の4箇所を探査できるであろう。

地球以外で気球を飛ばせる大気を持つ天体には、金星、火星、木星、土星、天王星、海王星及び土星の衛星タイタンがある。しかし、気球が実際に飛んだのは、1985年の旧ソ連がベガ・ミッションにおける金星のみである。しかし、科学者はエアロボット(無人気球)-地球の大気より軽いガスを使って地球やそれ以外の惑星で気球を飛ばす技術-が可能であることに気がつき始めた。つまり、エアロボットによる新たな惑星探査の時代の夜明けが訪れているのである。

おそらく来るべき20年間の何時か、前に述べた惑星の大気の組成や循環を調査するためにエアロボットが使われることになるであろう。本稿では、硬い表面を持った火星、金星及び表面が液体に支配されたタイタンの三つの天体におけるエアロボットの展開に焦点を絞ることにする。エアロボットは、これ等の天体の表面及び表面下を探査することが出来る。エアロボットは、遠隔あるいはオン・サイトの探査を容易ならしめる探査機として役割を果たし、プローブ(大気中を降下して調査を行う小型探査機)を正しく展開するための装置ともなり、また他の機器間との交信の中継基地や地球にサンプルを持ち帰る帰還機にもなる。

金星探査の過去と未来

1985年、フランスとアメリカの協力を基に旧ソ連の主導による初の金星・ 気球ミッションが行われた。金星の大きさはほぼ地球に等しいが、大気は主に二酸化炭素でできて非常に厚く、大気圧は地球の90倍もある。大気の温度は最高摂氏460度までも上昇する。

ベガ(VEGA)と呼ばれるこの金星ミッションでは、複数の気球が上空54キロの高度から投下された。各々の気球は金星周囲の 1/3 に相当する距離を降下して、約48時間観測を続けた。その結果、高層に強風が存在することが分かった。気球のゴンドラの中に積み込まれた観測機器で、大気の気温や圧力が測定された。

このベガのデータを前提にしながらも、未来の金星・気球ミッションは地表の探査に重点が置かれることになるであろう。金星の地表の探査は軌道からは困難であり、かと言って、ランダーやローバーの使用も非現実的である。1990年代初期にアメリカの金星探査機マゼランがレーダー波を使ったマッピング(地形の測定)を行った。金星の大気は濃密であるため、金星の探査は軌道から可視光や赤外線を使った高分解能画像のマッピング実際的ではない。事実、靄や大気の散乱により探査機ベガの高度からでさえ、地表を撮影出来る可能性は低い。

大気の下層での地表の撮影は可能であるが、苛烈な熱と圧力のために機器類は非常に短命になる。地表に到着した米ソの探査機はいずれも、この熱と圧力に2時間以上耐えられなかった。しかし、これはこれとして、我々はエアロボットをベースにした革新的なミッションを開発しようとしているのである。

探査機ベガが明らかにした金星の冷たい上層大気圏を浮遊するビーナス・エアロボット・マルチゾンデ・ミッションでは、プローブもしくはゾンデが金星の地表へ向かって投下されることになる。いずれの場合も、降下中に高分解能で撮影すると同時にスペクトル・データを収集する。これにより、金星の進化の謎を解明する可能性が出て来るはずである。エアロボットは風を受けて急速で飛行を続け、約 55~60km の高度から、科学的に重要な地形をめがけて正確に時間設定されたゾンデを投下する。

JPL(NASAのジェット推進研究所)では既に、このミッションを目指して軽量で耐硫酸性気球の展開と、気球の膨張装置や耐熱・耐圧性の小型ゾンデのテストを終えていた。

これまで以上に野心的なミッション構想を持つ金星の地勢探査に於は、エアロボットは金星の上層大気と表面の間を、おそらく数時間かけて何度も往復することになるであろう。1995年、JPLはバラストを落としたり、膨張したガスを放出したりすることなく何度も昇降出来る可塑性の液体を使った浮揚装置のテストを行った。地表近くでは、熱は液体の水またはアンモニアの入ったタンクで吸収される。すると水やアンモニアはガスに変換されて気球の気のうに送り込まれる。その結果、気球は膨張して急速に上昇する。しかし、大気の上層に達すると熱は大気に遮られる。このため、気化した水やアンモニアは液化するため気球は下降する。化学エネルギーを供給するために熱を使うことから、この装置が熱エンジンである事を意味する。この装置はまた、計器や交信用にエネルギーの一部を電力に変換することも可能である。

気球の科学センサーや電子機器は、とてつもない金星の気圧に対応出来るよう深海3000メートルにおける圧力に相当する金星大気の重圧に耐えられるような強度と十分な厚さを持つチタニウム製の耐圧容器とも言える特製のゴンドラに収納されている。また、ゴンドラには「位相変移物質」が充填されている。ちょうどピクニック用のアイスボックスの氷が溶解することにより中味が保冷されるように、この物質が溶けると、ゴンドラ内部の温度を適温に保ち、電子機器の作動をを安定させる作用を持っている。

気球が大気の上層に戻ると、熱パイプがゴンドラを冷やし「位相変移物質」を再び凍らせて、ゴンドラが降下する準備が始まる。この種の気球は、地球で深海艇が地球の深海の底を探索するのとほとんど同じような方法で、金星の大気を探索することになる。ゴンドラの試作品は、JPLでテストされた。試作品のかぎとなった一つの技術に、気球が高温に耐えるポリベンザクサゾルをベースにした素材の開発がある。しかし、この困難なプロジェクトに挑戦するためにはさらなる技術の開発が必要である。

金星をよりよく理解するためには、金星の地表のサンプルを採取する必要がある。現在二つの研究機関が、金星サンプル・リターン・ミッションを進めている。一つはヨーロッパ宇宙機関(ESA)であり、もう一つはJPLである。二つの機関に共通していることは、金星地表のサンプルを採取するためには、気球を使って高度約 60km までサンプル運び上げるしか方法がないということである。サンプルはここから金星の軌道に運ばれた後、待機する探査機に積み替えられて地球の軌道に投入される。

ベガ気球の次に登場した金星ジェオサイエンス・エアロボットは、ほぼ 0℃ の冷たい上層大気と 460℃ の高温になる過酷な下層大気の間を繰返し往復飛行することになるであろう。

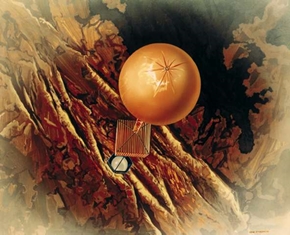

気球は既に金星に向けて飛行している。1985年、ハレー彗星の探査に向かう途中の旧ソ連の探査機ベガが、二つの気球を金星の大気中に投入した。フランスの宇宙機関であるCNESは、惑星協会の審議委員であるジャック・ブラモンの指導で気球を作製した。フランスの気球は、金星の周囲のほぼ 1/3 を漂流して風に関する貴重な情報をもたらした。写真は、地球大気の希薄な層における浮遊テスト中の気球を写したものである。

衛星タイタンへの旅

土星の衛星タイタンには、地球では失われてしまった生命の進化に関係する生命誕生の前駆となる有機化学物質が保存されているかもしれない。有機物質は、タイタンの大気中で起こる光学反応で生成されているるように思われる。有機物質には、1981年に探査機ボイジャー1号が接近通過した時に発見した、タイタンを覆うオレンジ色のもやを生成する物質も含まれている。かつて、このもやの下にタイタンの全域に広がる液体炭化水素の海洋があるかもしれないと推定された。しかし、ご存知のとおり、現在のタイタンには固い表面地形や重合有機物が生命の前駆分子に変容するきっかけとなった巨大な温水鍋の役割を果たしたかもしれない衝突クレーターが存在している。

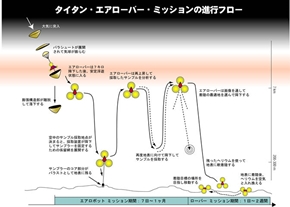

タイタンは、その固い表面に分離の度合いが進んだ炭化水素の海がある異様な天体でのように思われる。金星と同じく、タイタンの表面はレーダーでなければ軌道からの観測は難しい。ローバーによる探査は理想的であるが、低温であることと、表面が固体か液体かあるいはその中間なのか未解明であるため難しい。一方、タイタンの大気は気球の飛行に適していることから、こうした空中飛行物体による観測は、タイタンの探査に最も適した方法となり得る。

主成分の窒素と数 % のメタンで構成されるタイタンの大気は、地球の海面より約4倍濃密である。しかし、極端に冷たくかろうじて液化を免れている程である。タイタンの大気では小型の気球でも、その運搬容量は極めて高くなる。タイタン上空に於ける気温のグラディエント(変動の勾配)では、金星ミッションで計画したような可逆性液体浮揚装置を作動させるためには不十分である。しかし、小型の気球の場合は、電力の余熱を使ってその浮揚を調整する方法は他にいくらでもある。このように、エアロボットは着地することなく、表面の観測やサンプルの採取するために何度も降下することが出来る。

2004年、ホイヘンス・プローブは、土星探査機カッシーニから切り離されてタイタンの大気中を降下する。降下中、ホイヘンスは初めてタイタンの表面を撮影するであろう。ホイヘンスが液体の表面に着陸することができれば、表面を覆う液体の組成を測定するであろう。

NASAは未来のタイタン・ミッションを模索中である。いずれにしても、エアロボットもしくはエアローバー(気球とローバーとのハイブリッド)のいずれから使って、数千キロも表面を渉猟させるミッションになるであろう。

気球とローバーのハイブリッドであるエアローバーは、土星最大の衛星タイタンの未知の表面の探査の斬新な手法とになるであろう。エアローバーは、窒素からなる濃密なタイタンの大気の中を飛行する上で最も容易な手法であることが証明されるかもしれない。タイタンの表面には、岩のある陸地と炭化水素の海洋が存在するように思われる。タイタンの表面の探査は、エアローバー技術の限界をテストすることになる。

ハイブリッドの名前のとおり、タイタン・エアローバーは気球と車輪の両方の役割を兼ね備えている。写真は、JPLの技術者が構内のマーズ・ヤードでテストした試作品の一つである。側の人物と比べてみると、エアロボットの大きさが分かる。

火星の気球

エアロボットによる金星とタイタンの探査については、これ以上くどくど説明する必要はないが、エアロボットを使った火星探査についてはいささか説明を要する。というのは、火星の探査にはエアロボット以外に多くの探査の方法があるからである。火星の表面は、砂嵐の時以外は軌道からはっきり見える。例えば、マーズ・グローバル・サーベイヤー搭載のカメラ(MOC)は、大きさがわずか数メートルの表面地形まで明らかにした。マーズ・パスファインダー・ミッションでローバーによる探査の先駆的な役割を果たしたソジャーナーの後継として、現在新しいローバー・ミッションが予定されている。2001年に打上げ予定のマリー・キューリーと2003年に予定されているより高性能のアンテナである。

さらに、1903年ノース・カロライナのキティ・ホークで史上初の動力飛行に成功したライト兄弟を記念して、2003年に飛行機を使ったマーズ・エアプレーン・ミッションが加えられる計画である。(2001年のローバー・ミッションはキャンセルされた-編集部注)

エアロボットによる火星の探査には、様々な有利な面がある。例えば、エアロボットはオービターより千倍も地表近くを飛行でき、ローバーよりも千倍も高く上昇でき、飛行機より千倍も長い時間作業を続けることができる。従って、エアロボットは、残留磁気の調査、電磁気による地下水の探索、高分解能撮像および分光計による存在するかもしれない生物相の調査など、火星の局部且つ全域にわたる探査には理想的な手段である。

しかし、濃い大気を持つ金星や衛星タイタンに比べると、火星でエアロボットを飛ばすためには、より多くの問題を解決しなければならない。火星の基準面(地球上の海面に相当する)における大気の密度は、1m3 あたりわずか15グラムである。この数値は、地球の上空30キロにある成層圏に相当する。幸いなことに、最近の技術開発のおかげで、数ヵ月ものあいだ浮遊出来る成層圏長期飛行気球の開発やいわゆる超圧力気球の設計が可能になった。

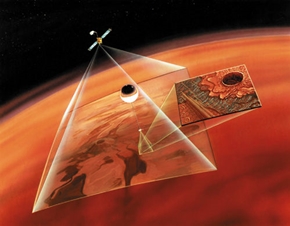

火星の表面は今まで、3つの視点から見ることができた。即ち、地上の望遠鏡、オービターおよびランダーである。但し、一つの視点が欠けていた。つまり、山頂または航空機の飛行高度からの視点である。火星エアロボットは、こうした条件を満たすことができので、表面地形の非常に詳しい画像を得ることができる。

周回する衛星や気球を組み合わせて火星探査を行なうことができる。衛星は長時間の画像撮影が可能であると同時に、はるかに地表に近い位置で作動できる気球が得る画像やデータに脈絡をつけることができる。

1980年代の後半になって、惑星協会は旧ソ連とフランスの科学者の協力を得て、昼間は数 km 上空を浮遊し、夜間は地表に下りる火星探査用の気球を世界で初めて開発した。これには、気球の表面がが火星の地表に接触しないようガイドロープが取り付けられている。引き続き、旧ソ連とフランスは協同で、撮影カメラを含む科学機器を搭載したゴンドラ及び化学・物理センサーが装着されたガイドロープ付きの気球ミッション、マーズ・エアロスタット・ミッションに着手した。残念なことに、このミッションはロシアの財政上の問題のために1995年に中止されてしまった。従って、火星で気球を展開するためには、まだいくつかの技術上の重要な問題が未解決のままである。

アメリカのモハーベ砂漠でテスト飛行中の火星気球の写真。これは、惑星協会の会員には長い間お馴染みの光景である。1980年代後半と1990年代前半に、惑星協会は旧ソ連とフランスの宇宙機関との密接な協力作業で火星気球の技術のテストを行った。砂丘や溶岩原を越えてあちらこちらと漂流する気球を追うのは、会員や科学者にとっては素晴らしい気晴らしであった。

火星気球対する惑星協会の大きな貢献は、スネーク(へび)と呼ばれる低高度において気球を安定させるガイドロープの開発であった。スネークにより、気球の科学機器や工学機器の搭載能力が向上したため、火星の大気中と地上における観測が可能になった。このスネークは、機関誌プラネタリー・レポートの技術関係編集長のジム・バークと会員でボランティアをかって出たユタ州立大学のジム・カントレルにより考案された。

発展する気球探査技術

1997年、JPLは火星エアロボット技術実験(MABTEX)に必要なの技術の研究に取りかかった。気球の展開技術については、CNES(フランス宇宙機関)の経験が大いに役立った。1998年、JPLはヘリウムあるいは水素ガスを気球の下から注入して膨らませる「軽量気球空中膨張装置」のテストを行った。この新しい気球膨張装置は、当初考案された装置より小型で軽く、さらにガスを満たす際に気嚢に損傷を与える危険が少なくてすむ。1999年夏、この装置を使って、火星の条件に似た成層圏でテストが行われた。100日間もの長期にわたる飛行を可能にするMABTEXの開発に当たっては、惑星協会とNASAのエームズ研究所がにより開発された超圧力気球の技術からも得るところがあった。現在高級素材を使った気球が試作されつつあり、いずれは成層圏でテストされることになると思われる。

JPLではまた、水素やヘリウムを使わない火星エアロボットも検討している。JPLのジャック・ジョーンズ班は、気球内に満たされた空気を太陽熱で暖めて膨張させることによって浮力をつけるモンゴルフェイ型の気球のテストしている。この気球は、搭載物を火星の地表に軟着陸させることができる。パイオニア航空研究所のロバート・ズーブリンは、より多量の搭載物を運べるモンゴルフェイ気球の改良型を開発中である。

超圧力気球の成功は、さらに多量の搭載物をさらに高い高度へ運べるマルチローブ(出っ張り)の「かぼちゃ型」の表面にたくさんの出っ張った襞(lobe)が施された気球の開発へつながった。JPLを中心とする共同研究で、これ等の技術が電力で動くエアロボットあるいは飛行船として結実した。これ等の気球には太陽エネルギーで動く推進機が装備され、火星の最高級の山々(高さ23~26キロ)を除けば、火星のどこでも飛行が可能となるであろう。

地球の大陸部と面積が同じの荒涼とした火星では、気球は地球の海面上を浮遊して調査を行う気球と同じ役割を果たすことになる。技術の進歩に伴い、 空気より軽い気球は、ちょうど地球の海上をあてもなく浮遊する気球と同じように、火星の大気中を無限に浮遊し続けることになるであろう。エアロボットが基地の間を回遊する一方で、地表では重装備の移動車が岩だらけの平原を横切って資材を運搬してロボット基地を建設することになるであろう。そして今から数十年後には、このロボット基地に人間が定住できる有人基地が建設されることになるであろう。

目下NASAは、さまざまなタイプの超長期間飛行気球の耐久テストを行っている。いずれ、テスト中の超圧力型気球からいくつかが、実際に火星を飛行するときが来ることになるであろう。写真は、ワロップ飛行施設が設計したかぼちゃ型の気球である。

18世紀のフランスの片田舎でのこと。のんびりとピクニックを楽しんでいたハイカー達は、モンゴルフェイ兄弟が飛ばした大きな熱気球を見て度肝を抜かれたが、この気球の子孫がいつか火星を飛ぶことになるであろう。太陽光の赤外線を吸収する素材でできたモンゴルフェイ気球は、火星では気体が詰まった気球を炎で熱するかわりに、赤外線で火星の空気を熱して上昇する。

Creating a better future by exploring other worlds and understanding our own.