The Planetary Report

You are here: Home / The Planetary Report / 1997

Archive 1997

パートナーとしてのカール・セーガン

[ 1997年05月/06月 セーガン追悼号 ]

Bruce C. Murray(惑星協会会長 - 執筆当時)

世界の宇宙計画は、冷戦の終結により変更を余儀なくされた。ともかく、冷戦は実際に終結したのだ。時代は数十年間に及んだ超大国間の競争の時代から、多国間の協力と競争の時代へと急速に進みつつある。改めて、真の宇宙活動の成果を挙げる動機づけのために、惑星探査のガイドラインとなるべき新しい国際的なパラダイム(枠組み)を創造しなければならない。どうしたら、冷戦の浮沈を乗り越えて偉大な科学成果で輝く新時代を迎えることができるのか。どうしたら、我々の子孫が歴史にその足跡を残すことができるのか。カール・セーガンと私が惑星協会を通して取り組もうとした事柄である。

我々は活動のエネルギーを主に火星に傾けた。19世紀に於ける望遠鏡による観測から過去数十年間の無人探査に至るまで、火星は惑星科学の主流をなしてきた。何故かといえば、それは火星生命の可能性であった。冷戦が続く宇宙時代に於ける火星生命探査の重鎮は、唯一カール・セーガンだけであった。

更に火星生命の問題は、36年もの間、「奇妙な双子」のようにセーガンと私を知的な意味で結び付ける役割を果たしてきた。我々二人は、非常に異なった学問上の背景を持っていた。私は地質学者で、生命の誕生を地質学的な要因に帰納する依拠する考え方であり、カールは生命優先の視点を持っていた。従って、彼は生命の可能性を火星の中心テーマとして捉え、その外の事は付随的な事に過ぎなかった。

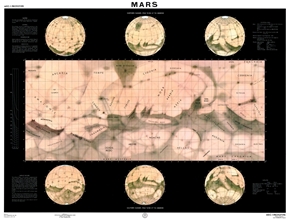

探査機が火星に到着するまでは、泡立つ大気のはるか内側からなされた望遠鏡の観測がこの赤い惑星火星に関する最高の情報だった。パーシバル・ローエルをファンタジーの世界への誘ったのは、この地図に見られるような謎に満ちた火星の表面が原因となったようである。尤も、この地図はローエルの全盛時代のものではなく、1965年に作成されたものである。

時には白熱の議論を闘わせるなど、二人の異なる視点をはっきり理解し合うまでには、20年の歳月が費やされた。カールは非常に冷静で、どんな悪口雑言も信じられないほど善意に受け止める人であったが、お互いの合意に至る過程で、私は一つの点で彼をいらいらさせた。彼は鋭く言い放った。「カルテックのあんたは、悲観主義を食らって生きているのかね」と。彼は私が観測中心主義で、そこから一歩も抜き出せない事を言おうとしたのだ。私はといえば、「コーネルのあんたは楽観主義を食らって生きているのかね」と、心の中で呟いていた。ある意味では、我々二人は伝統的な西欧の二大法則の対立点を写し出す鏡であった。私はナポレオン法典(事実は正しいと証明されるまでは誤りであるという考え方)の信奉者であり、カールはイギリスのコモン・ロー(理論はそれが誤りであると証明されるまでは正しいとする考え方)に与していた。

1965年、National Geographic誌に掲載されたカールが描いた火星生命の想像図である。火星には地球のように生命を保護するオゾン層がないので、生命体は太陽から放射される殺人光線から身を隠す術を講じなければならなかったであろう。カールの想像した生命は、ガラスのような防護殻を身につけていたか、あるいは太陽の放射線に対する耐性を持っていた。

しかし、科学上の探求については基本的に何処かで照応する二人の二元性が、火星の真実の姿を見出すという課題に向かって結実した。しゃれた言い方するならば、相反する性格も進化し、変化して真実に対する共通認識を持つに至ったという事である。以上が、二人関係のあらましである。惑星協会は、我々の創造的緊張関係とそれが発展した産物の一つであり、もう一つは豊穣な個人的友情であった。我々が共に歩んだ科学探求の道標を以下拙文で述べてみたい。

19世紀の天文学者は、望遠鏡による観測結果を明暗図に示した。彼等は火星に見える明暗の模様や、時々はその特徴的な線状の模様を記録したが、パーシバル・ローエルだけは狭くて暗い線状の異様な網の目の存在に注目した。そして描かれる絵の構図の明確さは観測の度に増していった。彼はこの網目模様を知的文明により建設され、火星の乾燥が進むにつれて瓦解した巨大な運河網の名残であるとする仮説を立てた。この仮説は、普通の人達をすっかり魅了してしまった。後に、H.G.ウエルズの「宇宙戦争」を生み、レイ・ブラッドレーの「火星年譜」に発展した。ローエルの火星有人説を受け入れる科学者は少なく、非常識とする議論が噴出した。しかし、火星の植物存在説は有り得ることとして存続していった。

火星では、片方の半球が夏に向かうと、そこには暗い波紋が広がり、もう片方の半球ではそれが消えるという明確な季節の変化が存在した。緑なす地球上の観測者には、この現象は次ぎのように簡単に説明が付くだろう。つまり、この変化は植生の成長に伴う季節の循環の反映だと。植物は春に芽生え、夏に繁茂し、そして秋に枯れる。火星が地球に似ているという考えは、その季節の変化に伴う極冠の拡大と後退によって一層強まった。

1956年と1960年に、季節に伴う植生活動が火星に存在するという考えに対する更なる梃入れが、パロマ山天文台の口径200インチの望遠鏡を使った、当時の指導的な赤外線分光計の技師の測定によりもたらされた。その技師によると、暗い領域のスペクトル測定値は植物内の葉緑素と一致したということであった。火星の植生に関する前向きの証拠が得られたような感じであった。1960年、カールと私が初めて仕事のパートナーとなった時の状況は、こんな程度であった。しかし、宇宙探査は将に始まろうとしていた。そして火星生命の探査は米国の惑星探査の中心テーマとなった。

1960年代、我々は火星について随分間違った認識をしていた。先ず、変化する火星の極冠は水の氷ではなく、ドライアイス、即ち凝固した二酸化炭素であった。火星は非常に冷たく乾燥しているので、表面には液体の水は存在しないし、数十億年間存在していなかった。薄い大気の 90% 以上をしめる二酸化炭素以外は、窒素がほんの僅かに存在するだけで、酸素は全く存在しない。気圧は地球の 0.1% 以下である。13万フィートの高さまで上昇しないと、地球と同じ気圧にはならない。

火星の季節の推移に伴って生ずる黒ずんだマーキングの変化は、主として吹きまくる塵とその他の大気の影響によるものであり、植生活動のためではない。長い間火星生命を求め続けたカールは、その変化の原因として非植物的解説を提唱した最初の一人であった。

1965年7月、マリナー4号が初の火星フライバイの探査機となった頃は、「地球によく似た惑星」の期待は依然として高かった。マリナー・ミッションの画像チームの駆け出しの一員として、私は幼稚なテレビカメラから送られてくる火星の地形を、どのようにして識別するかその研究に携わっていた。我々は太古の海洋のそばに横たわる盛上がった堆積層のような地形を探していた。

しかし、探し当てたのはそうした地形ではなく、月で見られるような巨大なクレーターであった。マリナー4号が送ってきた21枚の画像パネル中で最も良く撮れた画像に、直径約 300km の巨大クレーターの端が写っていた。この巨大クレーターは、大変重要な意味を持っていた。つまり、数十億年前の火星では、大衝突によりこのように巨大なクレーターが生み出された事を我々は知った。地球では、この種の地形は水分を含んだ大気のために、1億年前後の間に削り取られて消滅してしまっていることも我々は知った。だから火星では化石表層が見つかっていたのだ。火星では何十億年もの間、地球のように浸食や風化作用は起こらなかった。従って、海洋も、降雨も、そして河川も存在しなかった。

火星は地球には似ていないことがすぐに分かった。どちらかといえば、月によりよく似ているようである。火星生命に対する期待は急激に落 ち込んでいった。そして更にがっかりさせられる話しに追い討ちをかけられた。カリフォルニア工科大学(通称カルテック)の同僚のロバート・レイトンは、火星の極く薄い二酸化炭素の大気の謎を解こうとしていた。彼は火星大気の基礎エネルギーを計算し、大気の物理特性から判断すると、霜のかかった極冠は水の氷ではなく二酸化炭素のはずであるとの結論を公表した。

1969年、マリナー6号と7号は火星を接近通過し、クレーターで覆われた表面を再確認した。改良された搭載カメラの画像では、クレーターが何かに覆われて滑らかになっていることがわかった。つまり、この現象は太古の濃厚な大気のなせる業で、今日の薄い大気によるものではないことがわかった。マリナー7号が、後退している南極の極冠の端近辺を飛行の対象にしていたのは非常に重要な意味がある。この探査機には、カリフォルニア州立大学バークレイ校で開発された赤外線分光器と共に、カルテックのゲリー・ノーゲバウアーが開発した赤外線放射計が搭載されていた。これ等の測定器により、極冠は非常に乾燥した二酸化炭素の氷でできていることが確認された。これが火星生命存在説の命取りとなってしまったように思われた。

火星探査の続編では、更に驚くべきことが起こった。1971~1972年、マリナー9号は軌道から系統立った観測を行なった。カールも私も画像チームの一員だった。このミッションで我々の火星感は変わり、火星生命の可能性は復活した。

火星の両極地帯で、空気で運ばれた薄い均一な堆積物と氷でできた層が発見された。これ等の層はほぼ平で、浅い起伏の曲線模様の表層を示していた。これ等の壮大な表層には、火星全域の気候の変動が印されていた。つまり、火星は月には全く似ていないのである。何かおそらく地球の氷河期に類似した事が起こっていたのであろう。このように気候が変動する時期には、気候条件はずっと穏やかで、火星で生命が生存するのは可能であったかもしれない。

しかし、最大の驚きは流床であった。それはローエルが描いた想像上の運河ではなく、太古のすざましい洪水によって作られた巨大な溝であった。更に、マリナー4号の画像で我々が初めて目にし、マリナー6号の画像で再び目にした巨大なクレーターには、無数の小さい雨裂(小峡谷)が存在することが明らかになった。数十億年前に、形成直後のクレーターが地下水による浸食でできたことは明らかである。同じように、巨大な流床も太古の洪水で刻まれた跡である。これは巨大クレーターの形成後で、火山の溶岩流でできた平原から成る火星の滑らかな地域ができる前である。

この流床で、話しの筋書きがすっかり変ってしまった。火星の地表には非常に古いが、非常に強力な水の歴史が記録されていることが分った。太古の火星生命の可能性は有り得る。ある種の微生物のような生命が、現在の劣悪な環境下でさえ生き抜いているのかもしれない。カールは、こうした火星生命の推論に於いても第一人者であった。

1976年、アメリカの二百年祭にタイミングを合わせて打ち上げられたバイキング・ミッションは、2機のオービターとランダーを備えたこれまでの最も精巧な無人ミッションであった。ランダーには、これまでで最も強力な2基の生命探知器を装備した実験室が搭載された。

2基の探知器による実験では、土壌のサンプルと一緒に掬い上げられる火星の微生物が好むと思われる異なる種類のスープが使われた。この実験は微生物の代謝活動―仮にあるとすれば―により生ずる化学変化を探知するためであった。二つの中の1基の探知器はほぼ完全に乾燥させたもので、放射線の付着した二酸化炭素の摂取を測定するためのものであった。

我々の推論は、生命が存在すれば、土壌の中に有機物質―おそらく微生物そのもの―もしくはその死骸か残留化学物質が、少なくとも微量存在するはずであるということであった。バイキングに搭載されたガスクロマトグラフ・質量分光器(GCMS)を使用することは、土壌の中の有機物質を探知するための極めて精度の高い探知方法であった。

実験初日、土壌サンプルがスープに入れられた。異常な反応があった。反応値は、探知器の目盛の限度をオーバーしてしまった。おびただしい量のガスが放出された。しかし、これは生物反応ではなく、無機質的化学反応であった。火星の土壌の中でできた何か自然化合物が、液体の試薬を分解した結果起こったものであった。

この「非地球的」超酸化現象は、GCMSで確認された。有機物質の分析では、単純な炭化水素も複雑な化合物も全く何も検出されなかった。この結果から、現在の火星の表面は自家殺菌されているということが分かった。有機物質は、それが隕石や彗星によってもたらされたものでも、自家殺菌作用を持つ火星の土壌の中では生き長られないのである。そうでなければ、生命は発見されていたであろう。

この点で、我々二人の考えのは一致をみた。火星の表面には、生ある生物相が存在するというカールの楽観的論は陰を潜めてはいたが、持って生来の私の悲観主義を以ってしても、「火星にはかつてその地表に異なった形で大量の水が存在した」という否定し難い証拠が存在した。地球の初期と同じ時期に、火星でも生命が誕生していたかもしれない。後に、おそらく今から30億年前、火星の大気は温和な状態から極端に敵対的な状態へと変化していった。

バイキング後の火星探査の科学的目標は、過去の生命の糸口を探すことが中心となった。地球上では、生命の起源を知る糸口は最も豊富なものでも、間接的である。つまり、生命の生成に関わる大量の炭酸カルシウムの堆積物質を含む地層か、或いはよくても、有機物質を含む地層だけである。もし火星で同じような太古の炭酸カルシウムが発見されるとすれば、それが即ち生命が宿った時期であることを示唆することになるであろう。生命の証の決定的な間接的証拠は、太古の有機物質の堆積物を発見することである。

現在の酸化層で覆われた火星表面の環境下では、有機物質は破壊されてしまうので、(生命探査のためには)この下を掘らなければならない。しかし、どの位深く掘ればよいのか、1m、10m、100m?火星のどこかに、初期の水が存在した時代の汚染されていない地層が存在することは確かに違いない。こうした地層、特に地表に非常に近い地層で、ドリルやその他の掘削道具を装備したロボットを使って直接有機物質を探してみたい。もし何か有機物質が見つかれば、そこが未来の有人探査の目標地となる。

バイキングとボイジャーによる外部太陽系探査の後、アメリカの惑星探査は頓挫した。NASAは、その科学目標の主眼をスペースシャトルの開発に置くようになった。打ち上げを全て有人操縦に依存することにしたのは、よろしくない選択であった。チャレンジャー事故の後この方針は撤回されたが、この選択でアメリカの宇宙計画は約15年間低迷を余儀なくされた。特に、惑星に到達するために最大限強力な推進力を要する深宇宙の無人探査は致命的な損害を蒙った。

1979年から1980年、カールはボイジャー・ミッションに参加するためにパサデナに滞在した。当時私はジェット推進研究所の所長で、多くの時間を彼と共に過ごした。仕事は別であったが、共同作業をすることもあった。そしてその中で二人は、人々の惑星探査と地球外の知的生命探査に対する強い熱意と奉仕意欲、そして高い願望を確信させられた。しかし、このような願望は、当時の世界の宇宙計画には明確に体現されていなかった。そこでカールと私が惑星協会を設立し、その直後ルイス・フリードマンが専務理事として参画した。

火星生命の探査のお陰で、我々は親友且つ探査の協力者となった。惑星協会の設立は、この賜物である。我々は政府に先立ち、宇宙開発に携わる世界の国々の協力を促進する非政府団体を創設した。我々三人は多くの時間を共に過ごした。旧ソ連邦と政変によるロシア時代への移行時期に於けるこの大国の国際協力へ方向転換を目の当たりにした時には、特にそうであった。ロシア側では、ロナルド・サグディーフ(現在惑星協会の理事の一人)は、制約の多い国家体制の中で、個人的にも危険と背中合わせの立場にありながら国際協力を推し進めた。

惑星協会は、火星探査プロジェクトに対して数々の協力と支援活動を続けてきた。この中には、フランス、ロシアおよびアメリカの協力による革新的な火星気球と計器制御の誘導索の開発も含まれていた。惑星協会は、宇宙開発の実験に於ける国際協力の促進と、ロシアによる火星探査車のプロトタイプの開発に主力を注いだ。1985年、惑星協会は21世紀の最初の25年で、火星への有人飛行を実現することを目標に掲げた。これは、火星探査に於いて世界共通の努力目標となっている。

上:火星はほぼ赤道を境に、比較的若く平滑な低地の平原で構成される北部地区と、古くてクレーターが密集する高地で構成される南部地区と奇妙な区分けになっている。画像に見えるのはイセミアス平原で、地形の区分がはっきり見える。二つの地域の境界線に沿って、平らな河床を持つ峡谷、メサ(周囲が崖で上が平坦な岩石の台地)そしてビュート(孤立した丘)が見られ、地上から眺めるとさぞ壮観であろう。峡谷の中には地球の氷河に似た地形が見られ、近くに見えるのは、岩石層の台地代の褶曲作用でできた切立った台地のいずれかである。

下:下国立地質調査所フラグスタフ支部が、カール・セーガンと彼が火星に注いだ情熱を称えて作成した、マリナー渓谷の壮観なパノラマ画像である。この峡谷の長さは 3000km 以上、深さは平均 8km で、地球上のグランド・キャニオンをはるかに凌ぐスケールである。マリナー峡谷はノクティス・ラビリントウス(迷路のような複雑な地形)の溝地形の西に端を発し、巨大な太古の流床を刻んで東に延び、クリュセ平原に達している。この巨大な太古の峡谷がどのようにして形成されたのか、その理由が全て解明されたわけではない。いずれの日にか、無人探査機かおそらく有人探査によって、このマリナー峡谷の全貌が明らかにされるだろう。

10万人の献身的な会員で支えられているこの非政府組織は、多くの面で独自性を持った存在であるが、火星に関しては、それは特に顕著である。様々な挫折と失望の後に火星の未来が見えてきたという事実、その一部は惑星協会の活動によるものである。

火星探査の未来の行く末は何か。火星の無人探査は、宇宙開発という国際社会の中心的存在である。1996年、アメリカは火星に二つのミッションを打ち上げた。アメリカと日本は、1998年か1999年早々に打ち上げられる予定のミッションを開発中である。ロシア人が、アメリカのミッションに加わっている。長期目標とされる国際協力による火星の有人探査は、もはや世界に広く受け入れられている。

望遠鏡の観測で始められた火星生命の探査は、間違いだらけであることが、初期の探査機の探査で明らかにされた。新たな誤った認識も現われたが、これは更なる探査や実験により解明された。こうした努力を通して、カール・セーガンは火星生命の探求に息吹を与え続けてきたのである。彼の生涯の統一テーマは、他の天体の生命探査であり、地球生命の価値の高揚であった。これ等がカール・セーガンの本質であった。

Creating a better future by exploring other worlds and understanding our own.