TPSJ Web Archives

カール・セーガン特集 - February 10, 2021 Modified.

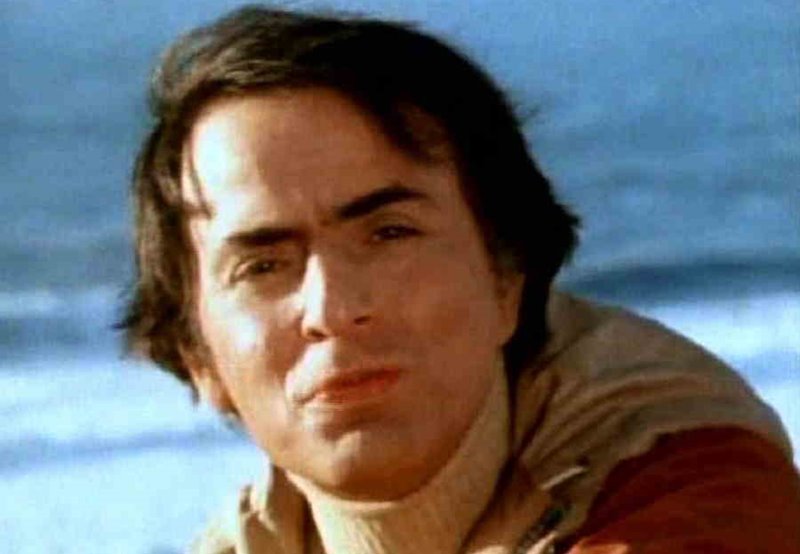

「TIME」1980年10月20日号「科学をやさしく語る偉大な天文学者」

時は1946年、ニューヨークのブルックリン地区にあるセーガン家の居間で、祖父と孫の間で交わされた会話のひとこま。

祖父:「カール、大きくなったら何になりたいかね」

孫:「天文学者だよ」

祖父:「そうかい。だけど、天文学者で食べていけるのかね」

ティンカベル(ピーターパン物語に登場する妖精)のように大空をすーっと横切っていく宇宙船は、ディズニー映画に現れるH.G.ウエルズ(イギリスの未来小説家)が描く宇宙の光景そのものである。そして余裕たっぷりとこの宇宙船の舵をとるのは誰あろう、ブルックリン生まれの今は偉大な天文学者に成長したカール・セーガンその人である。

宇宙船セーガン号は、巨大な渦巻銀河の腕の中を突き抜けてから恒星を覆うハローを潜り、きらめくパルサーの脇を通過したとおもうとブラックホールの縁をかすめ、そして生命を宿していると思われる惑星へ向かってぐんぐんと進んでいく。このように矢継ぎ早の目くるめくシーンは、独特の想像力を魔術のように駆使するカール・セーガンとハリウッド映画の特殊撮影スタッフの存在があったればこそである。

このテレビシリーズは、時空と言うバリア(制約)をすべて超越した常ならざる宇宙の旅を描いた作品である。しかし、このテレビシリーズにおける旅のガイド役を務めるカール・セーガンは、こうした宇宙に於ける奇跡をこと細かに説明するわけでもないし、また宇宙について大胆極まりない憶測を巡らすわけでもない。

彼が語ろうしているのは、唯一の黄色矮星である太陽を中心に、九つの惑星と数十の衛星、数千の小惑星及び数十億の彗星で構成された「太陽ファミリー」、つまり我々の太陽系についてである。

「コスモス」のなかで、セーガンは荒れ狂う巨大な木星の大気の中に存在する弱々しい生命体や赤味を帯びた火性土壌に生息する火星の微小生命に思いを巡らせる。宇宙旅行の先導者たるセーガンは、地球を宇宙という大洋の岸辺に譬える。セーガン曰く、「我々(人類)は、この宇宙と言う非常に魅力に富んだ大洋を最近になって漸くほんの僅か、おそらくくるぶしの深さのところまで徒渉し始めたに過ぎない」と。

テレビシリーズ「コスモス」は、新設の公共テレビ局(PBS)から放送された。セーガンは、このシリーズのクリエーター兼首席ライター兼番組のホスト、さらにナレーターとしてこの番組を切りまわした。(存命であれば)祖父がどんなにか「安心」したことであろう。孫は(天文学者として)きっちっと生計を立てているばかりでなく、今や科学という、いわば宇宙の超新星とも言える真の大スターになったのである。地球以遠の生命について語った「宇宙との連帯」から人類の知能を爬虫類の祖先さかのぼって考察した「エデンの恐竜」を含め、彼の著作は 10 ヵ国以上の言葉に翻訳されて数百万部も売れた。

現在 45 才、カール・セーガンはコーネル大学で教えている。しかも、非凡な教授法で大学の最も広い教室を使った彼の授業はいつも学生で満席である。また、13 話で構成された「コスモス」の最初の 2 話は、PBS 開局以来、如何なる番組をも凌駕して、それぞれ 1000 万人以上の視聴者を獲得した。

このテレビシリーズは、3 年間の歳月と 850 万ドルの制作費を投入し、総勢 150 人のスタッフと世界 12 ヵ国の 40 ヵ所における撮影を経て完成した。コンピュータ・アニメーションや目を奪う驚異的なセットなどの特殊効果を駆使したコスモスは、その規模の大きさ、筋書きの多彩・多様さにおいて、ハリウッドの有名なテレビドラマ「スター・トレック」に優るとも劣らない。

番組タイトルのコスモスは、ギリシャ語で「調和のとれた宇宙」を意味し、カオス(混沌)の反意語である。セーガンがこの言葉を用いたのは、大多数の人達には難解な 20 世紀の科学を分かりやすく解説するための試みにほかならない。

コスモスの執筆にあたり、セーガンは二千年前にさかのぼって科学の進歩を検証し、しかもそのために世界の至る所を旅した。ある時は、ギリシャ時代の科学の素晴らしさを解き明かすために、ピタゴラスやアリスタルコスの生誕の地であるエーゲ海に浮かぶサモス島に、またある時は、近代原子物理学の誕生を詳しく説明するために英国のケンブリッジ大学の由緒あるキャバンディッシュ研究所を訪れている。また、残念ながら結果として未確認のままになった火星の生命の探査が主目的の、NASA のバイキング・ミッションを語るために、カリフォルニアの荒涼としたデスバレー(死の谷)の地に立つこともあった。

タートルネックのセーターにチノ地のズボンというラフなファッションに身を包み、風に髪をなびかせながら、セーガンは、人類の未来の安寧のために科学は不可欠であるばかりではなく、大変楽しいものであることを豊かな表現で解説する。しかも、科学を学んだことがない人でもポイントは理解できるよう実に「理解しやすく」にである。「素人が理解できない科学などない」というのが、彼の基本的な考え方である。

こうしたセーガンの考え方を人気取りだとか、科学をもてあそぶものと非難する科学者もいる。彼等は、科学の世界においては慎みと控え目であること、そしてそれ故に、時には敢えて曖昧のままにしておくべきだとする長い伝統があると考える。つまり、科学の謎はほんの一部のエリートだけが分かればよいと言うことになる。しかし、コスモスのシリーズで登場した火星の火山のシミュレーション、徹底的な調査データに基づいて再現されたかの有名なアレキサンドリアの図書館、長い間行方不明になっていたパピルスの書簡解読を試みたこと、あるいは、かつて若き日のアインシュタインが思索のために散策したツカニーの丘を、自転車を漕いで特殊相対理論のパラドックスの解説を試みたことなど、想像力豊かなセーガン以外に一体どれほど多くの科学者が挑戦するのだろうか。生命は神の御手によるものと主張してやまない神学者に対しては、進化は論理ではなく事実だとセーガンは論陣を張る。他の惑星の生命体が地球にやってきたとする説などには、セーガンは一顧だに与えない。占星術はまやかしであると断言する。

このように、セーガンの主張にはかなり傲慢さが感じられる。コスモスでは、カメラはセーガンの横顔のクローズアップする場面が多い。時として、彼の詩的な語りは美文調の饒舌へと変わり、その度画面の軽快な流れが止まる。しかし、例えば、ケンブリッジ大学の食堂で、アップルパイを次々に切りながら「物質」の本質を説明したくだりは、大衆に科学を分りやすく解説する好例である。セーガンは本質的に、分かりやすく教える事を「よし」とする教師である。3 世紀前にクリスチャン・ホイヘンスが行った星間距離の確定法を、穴の開いた一枚の真鍮のディスクを使って再現してみせもした。ある人が評したように、カール・セーガンはアメリカを代表する「科学の大衆化」を意図する科学者、つまりサイエンス・ ポピュラライザーである。

ところで、セーガンが天文学者として生計を立てることが出来ると思ったのは、一家がニュージャージー州に居を構えた後のことである。それまでは、父親の後を継いで衣類の商売に入ることになるだろうと思っていた。切っ掛けは、セーガンが高校生の時であった。彼の生物学の教師が有名なハーロー・シャープレーを引き合いに出して、天文学者は職業として十分成り立つことを教えてくれた。1951年、16 才で奨学生としてシカゴ大学に入学し、9 年後には天文学と天体物理学の博士号を取得した。

大学時代の夏には、X 線によるショウジョウバエの突然変異を証明した功でノーベル賞を受賞したインディアナ大学の有名な遺伝学者、ハーマン・ミューラー博士のもとで研鑚を積んだ。これは、セーガンが宇宙物理学の最も優れたスポークスマンになるための理想的な経験であった。また、早くからポピュラライザーとしての才能も発揮していた。大学では、自分を含め教官達を組織して開いた科学講座は大成功を収めた。これを「セーガンのサーカス団」と皮肉くる仲間もいたが、科学講座は押すな押すなの大盛況であった。

しかし、何か他に興味を持つと、進めている研究から何の躊躇もなく平然と離れていく彼の態度に、彼に内在するある種の反抗性を感得する科学者もいた。現在シカゴのエンリコ・フェルミ研究所の所長である物理学者のピーター・メーヤーは、当時を思い出して次のように語った。「セーガンは私に向かって、古典物理学で苦労するよりは天文学の問題に時間を使いたいとよく言っていた。今考えてみると、それはセーガンの知的な苛立ちのためであった」ためだとメーヤーは認めている。つまり、彼は生物学と化学には、天文学に収斂する類似性があると主張ように幅広い考えの持主であった。言い換えれば、別の科学者が評したように、「セーガンは瑣末な事には頓着せず、ずばり話の核心を突くことができる人間である」と言うことになる。

後にセーガンと結婚することになった生物学者のアレクサンダー・リンによれば、彼は生物学のような専門外の事にも興味は旺盛で、しかも事実非常に優秀な研究者でもあったとのことである。また、セーガンは反逆児(あるいは天邪鬼?)であった。ほとんどの天文学者は、恒星や銀河のようなはるか遠方の領域の研究をテーマとしていたが、セーガンはゲード・カイパーの指導のもとで至近の惑星の研究を選んだ。惑星こそ、存命中に地球外知的生命を発見でき得る最も可能性の高い領域であると認識していた。また、近い将来アメリカが惑星探査と言う野心的な計画に乗り出すことを予測していた。そして、ソ連がスプートニク 1 号の打上げ(1957年)に成功により、アメリカが宇宙開発に挑戦する決断をすることになる直前に行なわれたさるパーティで、1970年までにアメリカ人が月に着陸するかどうか賭けが行われた。セーガンは板チョコ一箱を賭けた。5 ヵ月後、彼の予感が正しいことが証明された。

セーガンは、22 才で最初の論文を発表した。論文のタイトルは「放射線と遺伝子の生成」であった。論文には、彼がミュラー博士のもとで重ねた研鑚の結晶と当時彼の心の中で脹らんでいた宇宙生物学に対する関心が述べられていた。論文の核心は、放射線によって最初の DNA 分子の結合が引き起こされたのかもしれないということであった。引き続き、300 もの論文を発表した。これらの論文の中で特に注目に値するのは、金星の実態に関する推論であった。当時は、金星は気候が温和な地球の姉妹惑星であると考える科学者が多かった。しかし、セーガンは金星から発せられる電波の観測により、金星は途方もなく高温の惑星であると推定した。また、二酸化炭素と水蒸気でできた金星の大気は、太陽の熱を閉じ込めてしまうために「温室効果」が生じ、金星の地表の温度は地球をはるかに上回る高温であることも指摘した。セーガンの推定は、金星の地表に硬着陸したソ連の探査機ベネーラにより証明された。そのデータは、地表の温度が鉛も溶けるほど熱い約 480 ℃ もあることを示した。

1960~1962年、セーガンはカリフォルニア大学バークレイ校の研究専任教官を務めた。契約上は学生を教える義務はなかったが、セーガンは授業を持ちたいと強く主張した。同時に、スタンフォード大学の医学部において、生命の起源に関する研究に没頭した。この後、マサチューセッツ州の名門ハーバード大学に転じた。同時に、ケンブリッジにあるスミソニアン天体物理観測所にも席を置いた。

最初の教え子であったジェームズ・ポラックとの共同研究で、セーガンは火星の表面の様々な部分で見られる周期的な光の明暗について斬新な見解を発表した。一部の科学者は、火星の季節毎に生ずる植生の変化による現象と考えていた。セーガンとポラックは、これを火星の表面の土砂が強力な風で吹き上げられて起こる砂嵐による現象であると主張した。数年後、探査機が捉えた火星のクローズアップ写真により、彼等の理論の正しさが証明された。

ハーバード大学では、UFO がまやかしであると論断したり、熱く地球外知的生命の存在を語るなど、話題豊富なセーガンの講義は非常に人気が高かった。

様々な華々しい実績から、セーガンにはハーバードから終身教授の身分が与えられるものと思われた。しかし、これは実現しなかった。1968年、セーガンはコーネル大学の招請を受けて同大学に惑星研究所を設立すべくニューヨーク州の片田舎のイサカに赴いた。余談になるが、ハーバード時代に彼は妻のリンと離婚し、芸術家のリンダ・ザルツマンと結婚した。リンとの間に、ドリアン(現在 21 才)とジェレミー(現在 19 才)の二人の子供があった。

同僚の科学者はこうしたセーガンの言動について、「彼は苦労を重ねながら実験を行なったり、こつこつデータを集めるような悠長さには我慢ならなかった。しかし、あっという間に誰もが度肝を抜かれるような業績をあげて、ノーベル賞を得ようと言うような気持もなかった。むしろ、別の面で己の科学的才能を発揮することを望んでいた」と語っている。であるが故に、彼は平然と挑発的な質問を投げかけ、本人が言っているように、時には、相手を完全に怒らせてしまうような質問も敢えてしたのである。

しかし、こうした彼の言動は、教え子や同僚を刺激且つ鼓舞し、彼等に開明的な洞察力を与えた。ありていに言えば、彼等の知的興奮を呼び覚ましたのである。

惑星科学研究所の所長に就任したセーガンの研究テーマの一つに、生命の材料であるアミノ酸、蛋白質及び DNA がどのようにして太古の地球で進化することが出来たのかその謎を解き明かすことがあった。セーガンとロシアの天体物理学者の I.S.イシコフは、お互いに遠く離れてはいたが、共同で「宇宙に於ける知的生命」を執筆した。おそらく現在に於も、地球外の(知的)生命に関する最も優れた著作であろう。セーガンは、NASA の要請を受けて、惑星のオーソリティーとしての立場から無人宇宙探査のアドバイザーとなった。しかし、いつも NASA の気に入るようなアドバイスをしたわけではなかった。 例えば、有人の月着陸には大反対して NASA の首脳陣をを苛立たせた。セーガンは、ロボットの方がより安くてより良い作業を、しかも生命の危険を犯すことなく果たすことができると考えたからだ。

1973年、処女作「宇宙の連帯」の宣伝を兼ねて、当時高い人気を誇っていたテレビの「Tonight」ショーにセーガンが出演した時のことであるが、番組のホストで天文気違いのジョニー・カーソンは、彼の話にすっかり魅了されてしまった。セーガンはすぐさま再出演することになった。しかも二度目は、番組の「目玉」となる出演者としてであった。セーガンは宇宙の進化や生命の起源について、彼独特の口調で立て板に水を流すように語った。「150 億年前、宇宙は未だ影も形もなかった。銀河もなく、恒星も惑星もそして生命も存在していなかった。あたり一面真の闇であった。」は、後に有名になった彼の解説の導入部である。

セーガンが話終えると、「10 万人もの若者が即座に天文学者になろうと誓った」と、番組の関係者は語っている。この真偽はともかく、一つはっきりしたことは、セーガンはカーソンをすっかり魅了してしまったことである。事実、その後、セーガンはこのショーに何度も出演することになった。 その結果、セーガンがイサカのコーネル大学の教室に現れると、学生は「セーガンさんでーす!」というカーソンの口調で、囃し立てたものである。

しかし、テレビショーの出演がなくても、セーガンの人気が高まったことはまず間違いない。 NASA が惑星探査機パイオニア 10 号と 11 号を木星と土星に向けて打上げる前に、セーガンは探査機の出自を明らかにした銘板(裸の男女の姿や太陽系における地球の位置などを刻み込んだディスク、パイオニア通信とも言われている)を取り付ける承諾を NASA から取り付けていた。これは、太陽系を離脱した探査機を(異星人が見つければ)銘板に気がつくであろうという千載一隅のチャンスを想定してのことであった。この出来事は、何かと姑息的な官僚の用心深さに対する民間人の勝利であった。先妻のリンダの筆になる銘板には世界中から様々な感想が寄せられた。

地球以外知的存在との交信するというセーガンの発想は、我々地球人にとっても重要な意味を持っている。これは宇宙に対する認識を高めるための試みの一つであるのだが、セーガンはこのようなユニークな観点から宇宙の素晴らしさと不思議さを我々に伝えようとしたのである。 こうした思いもあって、宇宙開発をテーマにした初のテレビ番組制作の意図がセーガンの心の中に湧き上がった。

話は1971年に戻るが、NASA が打上げたマリナー 9 号は、地球以外の惑星を初めて探査する探査機となった。 目標は、セーガンお気に入りの火星であった。 わずか一年足らずの探査で、マリナー 9 号は過去三世紀の間に地上の観測で得られた以上の火星のデータを集めた。しかし、アメリカのマスメディアはこの快挙を事実上無視し、セーガンを切歯扼腕させた。4 年後、探査機バイキングが火星に到着するという更なる快挙も同じように無視された。「何とかしなければ !」、がその時の彼の思いであった。セーガンは、NASA のジェット推進研究所の有様に失望していた同僚の B.ジェントリー・リーと共に、宇宙開発のテレビ番組のスポンサーを捜しはじめた。成果は予想であった。ロスアンゼルスの公共放送局の KCET との間にドラマチックな契約が成立した。内容は、例えば、有名なジェーコブ・ブランズウイックス著の " The Ascent of Man " のような本格的な科学小説をセーガン自身が執筆し、それをテレビシリーズ化することであった。しかもその番組のホストを彼自身が務めるという条件がついていた。話は進み、" The Ascent of Man " のテレビ化を手がけたイギリスのプロデューサー、エイドリアン・マローンが制作の指揮を執ることになった。

しかし、事はそう簡単に進まなかった。 例えば、科学的な意味での正確さを巡って、スタッフの意見が全く噛み合わなかったり、あるいは番組の配役と出演候補者のマッチングの調整がつかないというような問題がいつも起った。また、テレビ番組の制作にずぶの素人のセーガンが、制作スタッフをあれこれ質問攻めにして彼等をすっかり「へきへき」させてしまったことなど、実例は枚挙にいとまがないほどであった。 また撮影の最中にも、様々な問題に遭遇した。デスバレー(死の谷:カリフォルニア州とネバダ州に広がる有名な乾燥盆地)で行った火星探査機バイキングの着陸の撮り直しの寸前に猛吹雪に襲われるかと思えば、その数キロ先で米空軍の爆撃演習が行われたために撮影の中止を余儀なくされたとか。またセーガン自身は、当時癌を患って 10 ヵ月間入院中の父親の見舞うために頻繁に現場を離れなければならなかった。

撮影期間中、セーガン自身の個人生活にも変化が起った。彼は、妻のリンダと息子のニコラスを残してイサカを去った。そしてニューヨーク在住の小説家アン・ドルーヤンを伴ってロスアンゼルスに移り住んだ。ドルーヤンは、コスモスのシナリオでセーガンを助けたほか、NASA が打上げた探査機ボイジャー 1 号と 2 号(木星、土星、天王星および海王星の探査機)に積み込まれた地球の音(タイトルは、地球の呟き)を収録したディスクの作製でもセーガンの良きパートナーであった。二人は、セーガンとリンダの離婚が成立した暁には結婚したいと考えていた。

ショービジネスの効果が分ったセーガンは、テレビとの関係を続けたいと熱望するようになった。セーガンは、「テレビは教育、特に科学の教育には、今までに発明された最高のツールである」と語っている。

彼が暖めていたアイディアの一つに、「地球外の知的生命との遭遇」がある。但し、セーガンの出番はない。それには、暫定的に「コンタクト」というタイトルがつけられた。しかし、作品として完成させるまでには暫く時間が必要だった。1970年01月、セーガンは 2 年ぶりにコーネル大学に復職した。同時に、リンダとの離婚訴訟に決着を付ける必要に迫られていた。と言うのは、(離婚に関する)財産分与をめぐって事が法定闘争にまで発展しかねない状況にまで彼女との話し合いがもつれてしまっていたからである。こうした状況から、熱望したショービジネスとの関わりを続けていくことは困難であると判断して研究生活に戻る決断をした。

当時のせわしないセーガンの行動は、「セーガンは科学者としての枠を踏み外している」とか「自分のエゴでばかり行動する」などと、一部の同僚の非難を招く結果になった。しかし、スター的な存在となったセーガンに対するやっかみからであったことも事実である。

セーガンは、自分の研究結果を吹聴し過ぎるばかりでほかの科学者の成果を正当に評価しないとか、事実と推定との境を曖昧にするきらいがあるとも非難された。しかし、こうした非難も結局は少数派に過ぎなかった。大多数の科学者は、彼等の研究に対する社会の支持と理解を得る必要性を重々感じ取っていたので、「アメリカに於ける最も効果的な科学のセールスマン」になったセーガンの有様を受け入れざるを得なかった。コスモスをとおして試みた科学の大衆化、これこそセーガンの真骨頂であった。セーガンは、「科学は楽しむもの。そして象牙の塔にこもる一握りのエリートだけのものではない。全ての人が生まれながらに与えられた生得権である」と語っている。彼のこの考えに反対できる科学者がいるのだろうか。

セーガン語録

科学

ある意味で、科学は自然に対する「パラノイア的思考」として説明がつくかもしれない。つまり、自然現象や明らかに本質的に異なるデータについて、その共通性を追い求めることなのである。

唯物論の視点から

私は、カール・セーガンと言う名前のついた水とカルシウムと有機分子の集合体である。名前は異なるが、あなたがたも私とほとんど同じ分子の集合体である。しかし、こうした我々以外の(高度な)有機分子の集合体は存在しないのだろうか。 こうした考えは、我々人類の尊厳をいささか辱めることだと論難する人達もいるが、私個人としては、宇宙では、我々人類と同じような複雑で巧緻な段階まで進化した有機分子が存在し得ると考えるのがより進化した考えに思われる。

懐疑主義

懐疑の眼を以って物事を注意深く吟味すること、それは科学に於いても宗教に於いても、結果として全くのナンセンスと思われる事からも深い洞察を紡ぎ出す手段となる。

科学に対する無知について

我々には、科学と技術を基盤とする社会がある。我々は、国民生活のあらゆる側面で科学を利用していいる。 しかし、一般大衆も、お偉方も、政治家もそして法律家も、そもそも科学とは一体何かと言うことについてほとんど解かっていない。これは、明らかに大いなる不幸の兆しである。いや、間違いなく我々にとっては自殺的行為となる。

SF

若者を科学に引き付けるに意味において SF は大いに役に立つ。しかし、科学への永続的なの興味をもたせることはできない。私自身、SF への興味は年々薄れてきている。それは、科学がより精緻で、微妙で、複雑な真実という付加価値が備わっていることが解かったからである。

宇宙から撮影した写真が持つインパクト

アメリカの地球環境保護運動のリーダーの多くがこの運動に参加したきっかけとなったのは、宇宙から撮影された地球の写真に心を揺さぶられたからである。そこには、広漠とした宇宙に浮かぶちっぽけで、繊細な、弱々しい天体としての地球が写し出されていた。地球という惑星が、人間の破壊行為で傷つきやすい大空の草地のような存在であることを認識させられたからである。

自然淘汰

進化は、偶発的な産物で事前に予見することはできない。今の我々-知能や肉体のすべて-の存在は、途方もなく数多くの適応が不器用だった生物種の死があったればこそ可能となったのである。

生きる権利と言う言葉

「生きる権利」とは、人間を啓発すると言うよりはむしろ人間の欲望を過度に刺激するために考えられた好都合なバズワード(合い言葉)の一例である。現在の地球上では、いかなる人間社会にも生きる権利などないし、(インドのジャイナ教徒の社会のような数少ない例外を除けば、)これまでのどの時代の人間社会にも存在したことはなかった。つまり、人間は屠殺するために家畜を飼育し、森林を破壊し、魚が生きられなくなるまで河川や湖を汚染させ、 スポーツとして鹿狩りを行なう。これ等全ての動植物も我々人間と同じように生きているのだ。

科学の振興

先見性を以って積極的にかつ継続的に科学を振興していかないと、やがては我々は手持ちの「種もみ」さえ食べ尽くしてしまうことになりかねない。それでは、一冬の飢えは凌げるかもしれないが、次の冬を生き抜く希望は捨てなければならない。

赤い惑星(火星)

火星探査機(ランダー)が最初に撮影した火星の地平線が写った画像を見て、私は思わず立ちすくむような気持にさせられたことを憶えている。見慣れない景色だとは思わなかったのである。自然であるがままの岩や砂の吹きだまりや遠方の高地など、そこは地球と同じような光景で、アメリカのコロラドやアリゾナやネバダでも見られる景色でもあった。つまり、これが火星なのだ。もちろん、白髪混じりの鉱山の試掘者がラバを連れて砂丘の向こう側から現れたらビックリするだろうが、しかし、こう考えてもおかしくはないと思うくらいである。しかし、ソ連が打上げた金星探査機ベネーラ9号と10号が撮影した金星の表面の画像をチエックした時には、私はこうした光景に出っくわすことなど全く思い浮かばなかった。とにもかくにも、火星は我々がまた戻っていくことになる天体であるということは分った。

ブラックホール

ブラックホールは、チェシア・ネコ*に似たけだもののようなものだ。目には見えないが、いつまでもそこに居座って、銀河にスイスチーズのような穴を穿ってしまうとんでもない星である。

ルイス・キャロル作、「ふしぎの国のアリス」に登場するにやにや笑いの猫。「だしぬけに現れたり消えたりする」まか不思議な猫である。福音間書店が発行した日本語訳(生野幸吉訳)に次のくだりがある。「まず、 しっぽの先から消えはじめ、にやにや笑いでおしまいになったのですが、にやにや笑いは、からだや顔がすっかり消えてしまったのちも、しばらくそこに残っていました。」。

地球外生命

古い話だが、生物Iの試験に出た問題についてちょっと面白い話がある。その問題と言うのは、「生物Iで使った実験装置をどれか火星に持っていくとして、もし火星に生命がいるとしたら、それをどう利用するか答えなさい」であった。答のなかに、「そこの住人に聞いて見ることです。返事はNo!でも、それはそれで意味があるのです」があった。解答としては出色の出来栄えであった。解答した学生はAをもらった。

人類が存在する意義について

人類が登場してからずっと、我々は宇宙に於ける我々の「ありか」を探し求めてきた。「我々は(宇宙の)どこにいるのだろうか。いったい我々はなにものだろうか」と、自問自答しながら。そして、我々の「すみか」は、人類の総数よりもはるかに多くの銀河がある宇宙の、忘れ去られた人目につかない片隅にある銀河の中に紛れ込んだ、一つの並みの大きさの恒星につなぎ止められた微かな惑星であることに気がついた。我々は、疑うと言う勇気とそれを解くための深慮とを持つことによって、我々の住む天体を有意義ならしめるのことができるのである。

以上、アメリカの週刊誌「TIME」1980年10月20日号に掲載された、カール・セーガン特集を、旧編集部が日本語翻訳したものです。