Space Topics 2025

NASA JPL News 日本語訳解説

ボイジャーが1990年に撮影した ” 太陽系ファミリー・ポートレート ” 初公開

NASA ボイジャー探査機「ボイジャーが1990年に撮影した ” 太陽系ファミリー・ポートレート ” 初公開」

原文 : Sep. 04, 2025 - Vintage NASA: See Voyager´s 1990 ‘Solar System Family Portrait’ Debut

太陽系の六つの惑星(点像として見える地球を含む)を撮影したボイジャー・ミッションの歴史的な NASA の記者会見のアーカイブ映像を視てみよう。

Imahe caption :

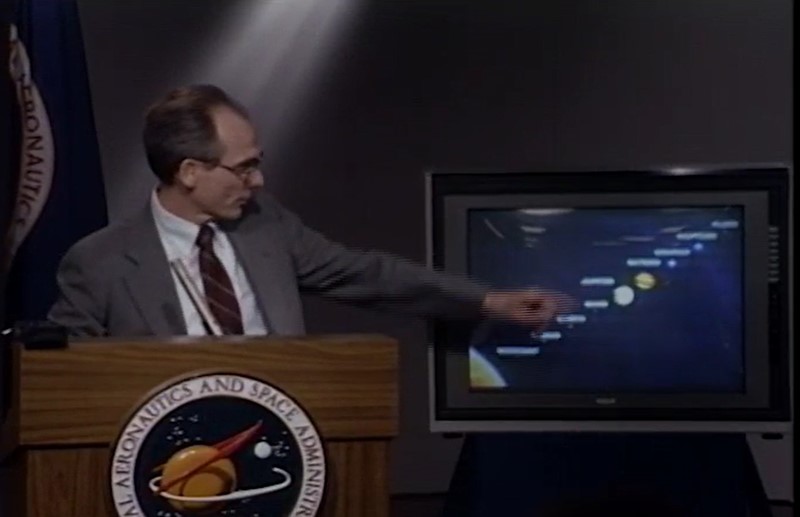

NASA ボイジャー計画のプロジェクト・サイエンティストである Ed Stone(エド・ストーン)は、1990年06月06日に共同で記者会見を主催した。この会見で、地球を含む太陽系の8惑星のうち6惑星を捉えたモザイク画像「ソーラー・システム・ファミリー・ポートレート」が発表された。

Credit : NASA/JPL-Caltech

今週(09月04日時点)は、1977年09月05日にフロリダ州ケープカナベラルから打ち上げられた NASA Voyager(ボイジャー)1号が木星と土星を間近で調査してから 48 年を迎える。ほぼ半世紀を経た今も、ボイジャー1号、2号は探査を続けており、現在は太陽圏の最外縁部に到達している。

これを記念し、NASA JPL(ジェット推進研究所)は1990年06月06日、惑星探査任務終了後に開催された記者会見のアーカイブ映像を公開した。このブリーフィングで、ミッション関係者はボイジャーの「太陽系ファミリーポートレート」を公開した。これは太陽系の八つの惑星のうち六つの画像を組み合わせたもので、1990年02月14日にボイジャー1号が海王星の軌道を越えた地点(太陽から約 37 億マイル = 60 億キロメートル)で撮影されたものである。

Imahe caption :

【動画のリンクが上手くいかなかったので、別窓で YouTube 動画を出します】

ボイジャーが捉えた太陽系の「ファミリーポートレート」は、ワシントンで開催された 90 分間の NASA 記者会見で公開された。ボイジャー・ミッションのプロジェクト・サイエンティストである Ed Stone(エド・ストーン)と共に登壇したのは科学コミュニケーターの Carl Sagan(カール・セーガン)博士。彼が地球を象徴する「Pale Blue Dot(淡い青色の点)」画像について語った言葉は、後に有名なエッセイへと発展する。

Credit : NASA/JPL-Caltech

各惑星はほんの小さな光の点に過ぎず、わずか 1 ピクセルほどしか占めていない。記者会見で、ボイジャー科学チームの一員であり著名な科学コミュニケーターであるカール・セーガンは、地球の画像を「Pale Blue Dot(淡い青色の点)」と名付け、人類を謙虚な気持ちにさせる画像について後にエッセイとなる文章の一部を共有した。

「この青い小さな点が私たちの住む場所なのだ」とセーガンは語った。

「あなたが知るすべての人々、耳にしたことのあるすべての人々、そしてこれまで生きてきたすべての人類が、その生涯を過ごした場所だ。それは広大な宇宙の舞台における、ごく小さな舞台に過ぎない。そして改めて、私個人の見解として申し上げるが、この視点は、私たちが持つ唯一の故郷であるこの青い点を守り、大切にすべき責任を強く印象づけるものなのだ」

ボイジャー1号は双子のボイジャー2号から二週間遅れて打ち上げられた。両探査機の主要任務には木星と土星、およびそれらの衛星への接近観測が含まれていた。二つの巨大ガス惑星を訪れた最初の探査機ではなかったが、その発見は数多かった。

Imahe caption :

「これが私たちの住む場所、青い点です」とセーガンは語り、地球がピクセルサイズの点に見えるこのボイジャーの画像を説明した。「そこには、あなたが知るすべての人々、聞いたことのあるすべての人々、そしてかつて生きてきたすべての人類が、その生涯を過ごしたのです。それは広大な宇宙の舞台における、ごく小さな舞台に過ぎません」

Credit : NASA/JPL-Caltech

ボイジャー2号は延長ミッションにおいて、1986年に天王星、1989年に海王星をフライバイし、その他にも重要な発見をもたらした。これらの惑星を訪れた探査機は現在もボイジャーのみである。記者会見では、ボイジャー計画の科学責任者を長年務めるエド・ストーン氏がこれらの発見を含む成果を総括する様子が見られる。さらに、既に恒星間ミッションを開始した探査機の将来像にも触れる。二機の探査機は太陽から遠ざかり、太陽系を離脱する軌道を継続している。

新たなボイジャー・インターステラ(恒星間空間)・ミッションの主目的は、太陽が作り出す荷電粒子と磁場の泡である「太陽圏」の境界(heliosphere; ヘリオポーズ)を確認し、そこから恒星間空間に飛び込み、前人未到のインターステラ探査ミッションに臨むことだった。当時このヘリオポーズは未踏の場であり、望遠鏡観測などでは検出不可能だった。

「恒星間の空間、すなわち星間空間は、星間物質と呼ばれる非常に希薄なガスで満たされており、各恒星はそのガスの中に泡状の領域を形成している」とストーン氏は説明する。

「太陽圏の泡がどれほどの大きさかは分かっていないが、このヘリオポーズは、地球から太陽までの距離の 100 倍ほども離れているかもしれない。誰にも分からないのだ!」

ヘリオスフィアはストーン氏の推測よりもさらに遠くまで広がっていたことが判明した。恒星間ミッション開始時、ボイジャー1号は地球・太陽間距離の約 40 倍、つまり 40 天文単位の地点に、ボイジャー2号は地球が太陽から離れている距離の約 31 倍、つまり 31 天文単位の地点に位置していた。ボイジャー1号が2012年に太陽圏を脱出し星間空間へ入った時、太陽からの距離は約 110 億マイル(180 億キロメートル)、つまり 122 天文単位であった。速度が遅く異なる方向へ進んでいたボイジャー2号は、ほぼ同じ距離である太陽から 119 天文単位の位置で2018年に太陽圏を脱出した。ボイジャー探査機はまた、この境界領域が太陽圏を、近隣の星間空間に存在する宇宙線の約 2/3 を遮蔽していることを解明した。

現在、ボイジャー1号と2号はそれぞれ地球から約 150 億マイル(250 億キロメートル)、130 億マイル(210 億キロメートル)の距離にある。

NASA のボイジャーミッションの詳細については、以下をご覧頂きたい。

Akira IMOTO

Editorial Chief, Executive Director and Board of Director for The Planetary Society of Japan