JPL News (Ja) - Space Topics 2025

JPL News (Ja) 日本語訳解説

Europa Clipper(エウロパ・クリッパー)探査機に搭載のレーダー装置、火星で性能を実証

NASA 氷衛星探査機 Europa Clipper「Europa Clipper(エウロパ・クリッパー)探査機に搭載のレーダー装置、火星で性能を実証」

原文 : August 01, 2025 : NASA´s Europa Clipper Radar Instrument Proves Itself at Mars

NASA 最大規模の惑星探査機が火星接近時にレーダー試験を実施。詳細な画像が得られ、木星の衛星エウロパ探査ミッションの成功を予感させる結果となった。

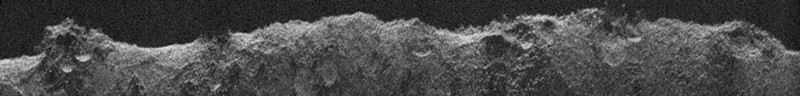

Imahe caption :

エウロパ・クリッパーのレーダー装置は、火星表面で反射した超高周波レーダー信号のエコーを受信し、処理してこのレーダー画像を作成した。地平線のように見える部分は、探査機下方にある地形の輪郭である。

Credit : NASA/JPL-Caltech/UT-Austin

03月に火星を高速フライバイした際、Europa Clipper(エウロパ・クリッパー)探査機は地球上では不可能だった重要なレーダー試験を実施した。ミッション科学者らが全データを分析した結果、成功を宣言できる状態となった。レーダーは想定通り動作し、火星赤道付近の領域から信号を問題なく反射・受信した。

REASON(エウロパ評価・探査レーダー:海洋から表層までの)と呼ばれるこのレーダー装置は、内部に水のポケットが存在する可能性のあるエウロパの氷の殻を「透視」する。木星の第四衛星であるこの衛星の氷殻の下にある海洋を検出することが期待される。

「フライバイ観測で夢にまで見た成果を全て得た」と、テキサス大学オースティン校のレーダー装置主任研究員である Don Blankenship(ドン・ブランケンシップ)は語る。

「目標はエウロパ探査に向けたレーダーの準備状態を確認することだったが、見事に達成された。装置のあらゆる部分が意図した通りに機能することを証明した」

このレーダーは、氷が海洋物質を捕捉し衛星表面へ上昇移動させるメカニズムの解明に寄与する。地上では、尾根などの地形要素の調査を支援し、科学者が表面氷殻下の地形とこれらの地形要素の関係性を分析できるようにする。

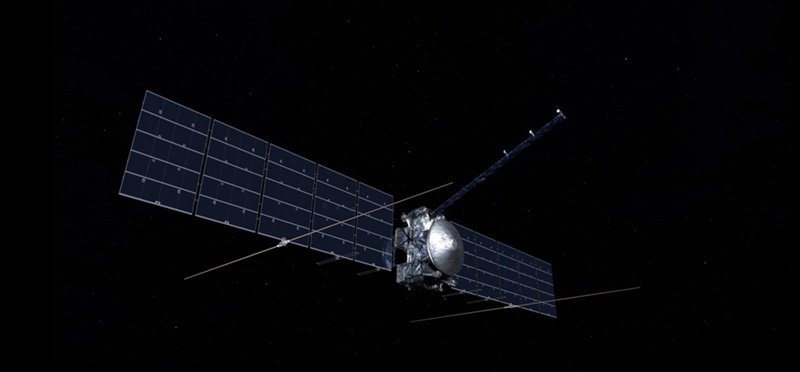

Imahe caption :

このアーティスト・コンセプトでは、太陽電池パネルの下端に見えるエウロパ・クリッパーのレーダーアンテナが完全に展開されている。これらのアンテナは、REASON と総称される探査機のレーダー装置の主要構成要素である。

Credit : NASA/JPL-Caltech

地球で実施する実験の限界

エウロパ・クリッパーは惑星探査機としては珍しいレーダー構成を採用している。REASON は太陽電池パネルから突き出た二組の細長いアンテナを使用し、その間隔は約 58 フィート(17.6 メートル)に及ぶ。これらの電池アレイ自体も巨大で、先端から先端までバスケットボールコートほどの大きさがある。これは、地球と比べて約 1/25 の太陽光しか受け取れないエウロパで可能な限り多くの光を捉えるためだ。

機器チームは、2024年10月14日にフロリダ州の NASA KSC(ケネディ宇宙センター)から宇宙船が打ち上げられる前に、可能な限りの試験を実施した。開発中、南カリフォルニアにある同機関のジェット推進研究所(JPL)のエンジニアたちは、JPL 上部の高原にある屋外タワーを利用して、機器の細長い高周波アンテナと、よりコンパクトな超高周波アンテナのエンジニアリングモデルを伸ばしてテストするため、作業を屋外にまで持ち出した。

しかし、実際の飛行用ハードウェアが完成すると、無菌状態を保つ必要があり、密閉された空間でのみ試験が可能となった。エンジニアたちは、宇宙船が組み立てられた JPL の巨大なハイベイ 1 クリーンルームで、機器を一つずつテストした。しかし「エコー」、つまり REASON の信号の跳ね返りをテストするには、約 250 フィート(76 メートル)の長さのチャンバーが必要だった。これはフットボール場の長さのほぼ 3/4 に相当する。

火星の登場

打ち上げから五カ月足らずの03月01日に火星をフライバイする本ミッションの主目的は、惑星の重力を利用して探査機の軌道を修正することだった。しかし同時に、探査機の赤外線カメラの校正や、NASA 科学者が数十年にわたり研究してきた地形をレーダー機器で模擬テストする機会も提供した。

エウロパ・クリッパーが赤い惑星の火山平原を高速で通過した際(高度 3,100 マイル(5,000 キロメートル)から550 マイル(884 キロメートル)まで)REASON は、約 40 分間にわたり電波を送受信した。エウロパでのこの装置は、衛星表面からわずか 16 マイル(25 キロメートル)の至近距離で動作する予定だ。

技術者たちはこの装置から 6 ギガバイトの豊富なデータを収集できた。同時に、REASON が正常に機能していることが確認された。飛行チームは05月中旬から全データのダウンロードを開始する予定だ。科学者たちは今後数か月掛けて情報を詳細に検証し、知見が共有できる機会を楽しみにしている。

「テストが完璧に成功したことに技術者たちは興奮していた」と、JPL の Trina Ray(トリナ・レイ、エウロパ・クリッパー計画副科学責任者)は語る。

「このテスト実現に尽力した全員と、初めてデータを見た科学者たちは『おお、これを見て!」と歓声を上げたんだ。現在、科学チームはデータ処理手法の習得と、観測機器の挙動をモデルと比較する作業を先行して進めている。これはまさに、将来エウロパで実際に実施する作業に向けた準備運動と言えるものとなる」

エウロパ・クリッパーが氷の衛星に到達するまでの総航程は約 18 億マイル(29 億キロメートル)に及び、2026年には地球を利用した重力アシストが重ねてもう一回行われる。現在、探査機は地球から約 2 億 8000 万マイル(4 億 5000 万キロメートル)の距離にある。

More About the Mission(ミッションの詳細)

エウロパ・クリッパーの三つの主な科学目的は、衛星の氷殻の厚さとその下の海との相互作用を決定すること、衛星の組成を調査すること、そして衛星の層構造、形成物質を評価することである。このミッションによるエウロパの詳細な探査は、私たちの惑星以外の生命存在可能な世界の宇宙生物学的可能性を科学者がよりよく理解するのに役立つだろう。

カリフォルニア州パサデナにあるカリフォルニア工科大学が管理する NASA JPL(ジェット推進研究所)は、メリーランド州ローレルにあるジョンズ・ホプキンス応用物理学研究所と共同で、ワシントンにある NASA の科学ミッション本部主管のエウロパ・クリッパー・ミッションの開発を主導している。宇宙機本体は、JPL とメリーランド州グリーンベルトの NASA ゴダード宇宙飛行センター、アラバマ州ハンツビルの NASA マーシャル宇宙飛行センター、バージニア州ハンプトンの NASA ラングレー研究センターと共同で APL が設計した。マーシャル宇宙飛行センターの惑星ミッション・プログラム・オフィスは、エウロパ・クリッパー・ミッションのプログラム・マネージメントを行っている。

ケネディを拠点とする NASA の打上げサービス・プログラム・チームは、ケネディの打上げ施設 39A からスペース X 社のファルコン・ヘビーロケットで打ち上げられるエウロパ・クリッパー宇宙機を管理している。REASON レーダー調査はテキサス大学オースティン校が主導している。

エウロパクリッパーの詳細については、以下を参照いただきたい。

Akira IMOTO

Editorial Chief, Executive Director and Board of Director for The Planetary Society of Japan