JPL News (Ja) - Space Topics 2025

JPL News (Ja) 日本語訳解説

3 億 7000 万マイル離れた高放射線環境下の木星で、可視光カメラの損傷をリモート修復

NASA Juno Mission「3 億 7000 万マイル離れた高放射線環境下の木星で、可視光カメラの損傷をリモート修復」

原文 : July 21, 2025 : NASA Shares How to Save Camera 370-Million-Miles Away Near Jupiter

大胆な実験的手法により、NASA Juno(ジュノー)探査機に搭載されたカメラが救護され、高放射線環境下にある他の宇宙機システムにも有益な知見が得られた。

Image Caption :

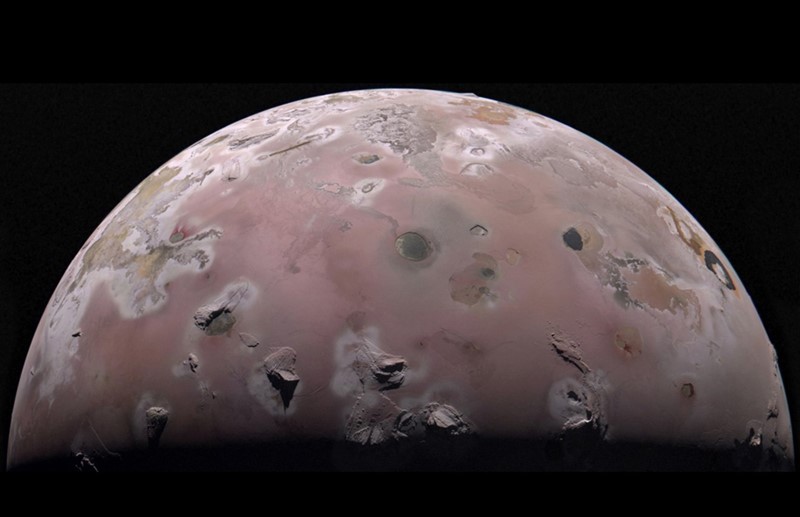

2023年12月30日に探査機ジュノーが木星に57回目の接近通過した際に、搭載カメラ「JunoCam(ジュノカム)」によって撮影された木星の衛星 Io(イオ)の北極域。この画像撮影に間に合うよう、放射線によって損傷を受けたカメラを修復するために「アニーリング(annealing)」と呼ばれる技術が用いられた。

Image Credit : 画像データ、NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS. 画像処理、Gerald Eichstadt

木星周回探査機 Juno(ジュノー)のミッションチームは2023年12月、木星の衛星イオの撮影を再開するため、深宇宙空間で JunoCam(ジュノカム)撮像装置の修復作業を実施した。この遠隔修復の結果は、07月16日にナッシュビルで開催された IEEE 核・宇宙放射線影響会議の技術セッションで発表された。

ジュノカムは可視光カラーカメラである。カメラの光学ユニットはチタン製の放射線遮蔽室の外側に配置されており、この遮蔽室はジュノーの多くの工学・科学機器の敏感な電子部品を保護している。

Image Caption :

このジュノカム画像に見られる粒状性と水平線は、ジュノー探査機搭載カメラが放射線損傷を受けた証拠を示している。木星北極の周極性サイクロンの一つを捉えたこの画像は、2023年11月22日に撮影された。(ページレイアウトの都合で、画像を 90 度回転させています)

Image Credit : NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS

ジュノーが周回するこの場所は極めて困難な環境だ。ジュノーの軌道は太陽系で最も強力な惑星放射線帯を通過しているからだ。ミッション設計者はジュノカムが木星での最初の 8 周回までは動作すると確信していましたが、それ以降の寿命は誰にも予測できなかった。

その後の 34 周回(本ミッション期間)を通じて、ジュノカムは正常に動作し、チームが科学論文に定期的に組み込む画像を送信し続けた。しかし 47 周回目を周回中、撮像装置に放射線損傷の兆候が現れ始めた。56 周目軌道までには、ほぼ全ての画像が破損した。

遠隔地からの顕微鏡的修復

放射線関連の問題である可能性は認識していたものの、数億キロ離れた場所からジュノカム内部の具体的な損傷箇所を特定するのは困難だった。手がかりは、ジュノカムの電源供給に不可欠な電圧調整器の損傷だった。復旧手段が限られる中、チームは「アニーリング(annealing)」と呼ばれる手法に目を向けた。これは材料を所定時間加熱した後、ゆっくりと冷却するプロセスである。このプロセスは完全には実証されてはいないが、加熱によって材料の欠損が減少するという考えに基づいている。

「アニール処理がシリコンのような物質を微視的レベルで変化させることは判っていたが、これが損傷を修復するかどうかは不明だった」と語るのは、ジュノカムの設計・開発を担当し運用チームの一員でもあるサンディエゴの Malin Space Science Systems(マリン・スペース・サイエンス・システムズ:MSSS)のイメージング・エンジニア、Jacob Schaffner(ジェイコブ・シャフナー)である。

「ジュノカムのヒーター 1 基を起動し、カメラ温度を華氏 77 度(摂氏約 25 度)まで上昇させた。これはジュノカムの通常動作温度よりはるかに高い値だ。その結果を固唾を飲んで待った」

アニール処理終了後まもなく、ジュノカムは次の数周回の間、鮮明な画像を次々と送り出した。しかしジュノは各フライバイごとに木星の放射線帯の中心部へ深く深く進入している。結果、55 周回には、画像に再び問題が生じ始めた。

「55 周回以降、画像には縞模様やノイズが蔓延していた」と、MSSS のジュノカム機器責任者 Michael Ravine(マイケル・ラヴィン)は語る。

「画質改善のため様々な画像処理手法を試したが、どれも効果なし。数週間後に迫る Io(イオ)近接フライバイ観測を前に、最後の手段に打って出る時が来たのだ。残された唯一の選択肢は、ジュノカムのヒーターを最大出力まで上げ、より過酷なアニール処理で救えるかどうか試すことだった」

アニーリング期間中に地球へ送られたテスト画像は、最初の一週間はほとんど改善が見られなかった。しかし、イオへの接近が数日後に迫った頃、画像の品質は劇的に向上し始めた。2023年12月30日、ジュノーが火山衛星イオの表面から 930 マイル(1,500 キロメートル)まで接近した時点で、画像はカメラ搭載の探査機打ち上げ当日に匹敵するほど良好となり、イオの北極域の詳細な姿を捉えた。平原から急峻に聳える二酸化硫黄の霜に覆われた山塊や、広大な溶岩流を伴う未踏の火山群が明らかになったのである。

限界に挑む

現在までに、この太陽電池式探査機は木星を 74 周している。その 74 周回中に画像ノイズが再発した。

ジュノカムの初期実験以来、ジュノーチームはこのアニール処理技術の派生形を他の複数の探査機機器やエンジニアリング・サブシステムに適用してきた。

「ジュノーは放射線耐性のある探査機の開発・維持方法を教えてくれており、地球周回衛星にも有益な知見を提供している」と、サンアントニオのサウスウェスト研究所所属のジュノー主任研究員 Scott Bolton(スコット・ボルトン)は述べた。

「ジュノーから得た教訓は、防衛・商業衛星や他の NASA ミッションにも応用可能だと確信している」

ミッションの詳細

Juno ミッションは、NASA JPL(ジェット推進研究所)が管理している。プロジェクトは、サンアントニオにあるサウスウエスト研究所所属のスコット J. ボルトンがチームを率いる。

Juno は NASA のニューフロンティア計画の一部であり、アラバマ州ハンツビルの NASA マーシャル宇宙飛行センターにおいて、NASA 科学ミッション本部が管理している。宇宙船の製造・運用は、デンバーにあるロッキード・マーチン・スペース社が行っている。

イタリア宇宙機関(ASI)は木星赤外線オーロラマッパー(JOVIAN INFRARED AURORAL MAPPER)の資金提供を行った。ジュノーに搭載されたその他の科学観測機器の多くは、米国内の様々な機関が提供している。

Juno の詳細については、以下の URL を参照頂きたい。

Akira IMOTO

Editorial Chief, Executive Director and Board of Director for The Planetary Society of Japan