JPL News (Ja) - Space Topics 2025

JPL News (Ja) 日本語訳解説

エウロパ・クリッパー探査機が赤外線で火星を捉える

NASA 氷衛星探査機 Europa Clipper「エウロパ・クリッパー探査機が赤外線で火星を捉える」

原文 : May 12, 2025 : NASA´s Europa Clipper Captures Mars in Infrared

木星の氷衛星 Europa(エウロパ)に向かう宇宙機は、火星接近フライバイを利用して赤外線撮像装置の校正を行いながら、ちょっとした観光を楽しんだ。

Imahe caption :

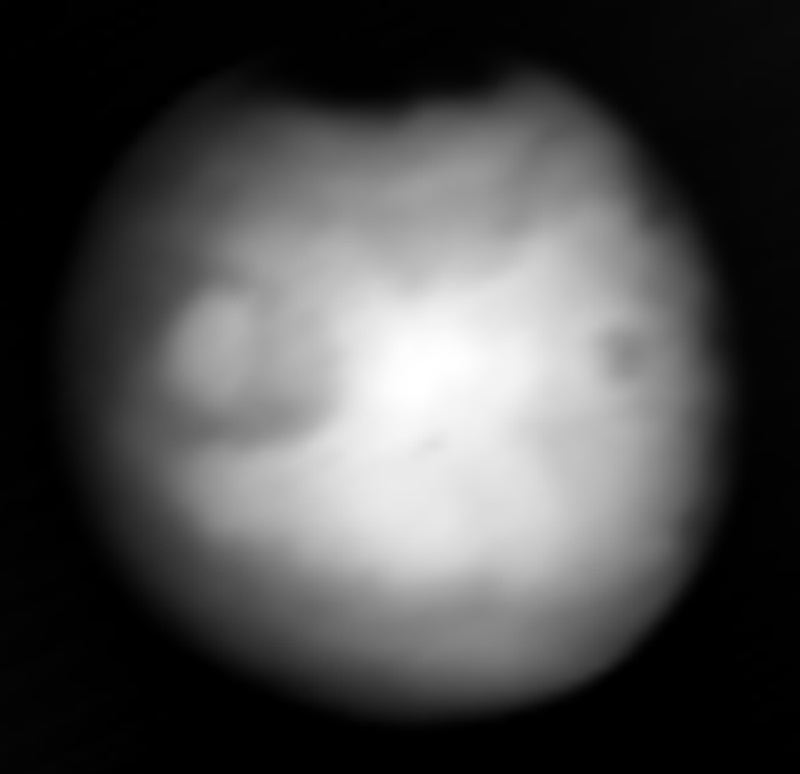

この火星の画像は、今年03月01日にエウロパ・クリッパーの熱撮像装置が撮影した複数の画像を合成したもの。明るい領域は比較的温暖で、およそ華氏32度(摂氏0度)の温度を示しています。暗い領域はより低温。上部の最も暗い領域は北極冠で、およそ華氏マイナス190度(摂氏マイナス125度)。

Credit : NASA/JPL-Caltech/ASU

NASA Europa Clipper(エウロパ・クリッパー(探査機は、最近の火星接近時に赤外線で赤い惑星の画像を撮影する機会を得た。このデータは、2030年にエウロパ・クリッパーが木星系に到着した際に装置が正常に作動していることを確認するためであり、ミッション科学者が探査機の熱撮像装置を校正するために役立つものだ。

このミッションの探査目標は、木星衛星エウロパと、その氷の表面下に隠された全球的な海洋にある。木星の軌道に投入されてから一年後、エウロパ・クリッパーは生命棲息にふさわしい環境が存在するかを調査するため、同衛星に対して 49 回の近接フライバイを開始する。

その調査の鍵となるのが熱撮像観測(エウロパの全球スキャンにより温度分布をマッピング)を行い、表面の活動性を解明する。さらに赤外線画像からは衛星から放出される熱量が明らかになる。氷の温かい領域はより多くのエネルギーを放出し、現在の内部からの活動・影響を示す。

この撮像観測により、海洋上部が氷殻表面に最も近い位置も特定できる。エウロパの表面には劇的な隆起や断層が網の目のように広がっており、科学者らはこれらが海洋対流によって氷の地殻が引き裂かれ、隙間を埋めるために水が上昇した結果だと考えている。

「我々はそれらの特徴ある地形の温度を測定したい」と、エウロパ・クリッパーの赤外線カメラ「エウロパ熱撮像システム(Europa Thermal Imaging System:E-THEMIS)」の主任研究員であるアリゾナ州立大学の Phil Christensen(フィル・クリステンセン)は述べた。

「もしエウロパが本当に活動的な場所であり、海が氷殻表面近くまで迫っているなら、その辺りの断層は周辺氷殻よりも高温になるはずだ。また、数百年から数千年前にもし水が氷殻を突き破って噴出した場合、それらの表面周辺は今でも比較的温かい可能性があるはず」

Imahe caption :

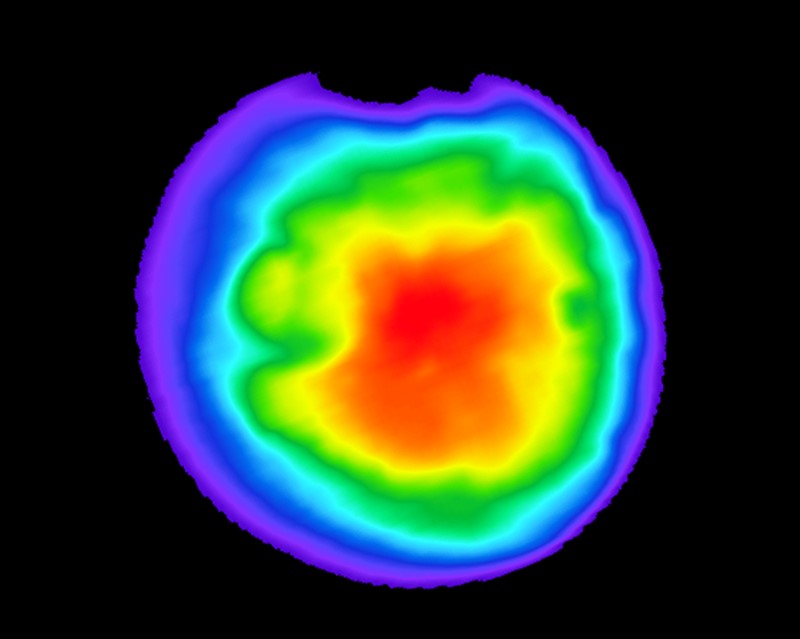

この画像は、エウロパ・クリッパーの熱撮像装置が撮影した複数の画像を合成し、色付けしたもの。暖色は比較的高い温度を表しており、赤色領域は約華氏32度(摂氏0度)、紫色領域は約華氏マイナス190度(摂氏マイナス125度)。

Credit : NASA/JPL-Caltech/ASU

なぜ火星なのか

03月01日、エウロパ・クリッパー探査機は火星表面からわずか 550 マイル(884 キロメートル)上空をフライバイし、惑星の重力を利用して軌道修正を行った。この重力アシストにより、ガス巨星木星に向けて直接航行する場合よりも早く目標に到達できるが、同時にエウロパ・クリッパーが E-THEMIS システムを試験する重要な機会も提供した。

03月01日、約 18 分間にわたり、この装置は毎秒 1 枚の画像を撮影し、1000枚以上のグレースケール画像を生成した。これらの画像は05月05日から地球へ送信され始めた。科学者たちはこれらの画像を統合して火星の全体像を作成した後、馴染みのある色調を用いて着色を施した。温暖な領域は赤で、寒冷な領域は青で表現されている。

E-THEMIS の画像を既存の火星データと比較することで、科学者たちはこの装置の性能を評価できる。

「今回取得する新たな画像に予期せぬ要素は一切欲しくなかった」とクリステンセンは語る。

「目標は、我々が極めて詳細に把握している惑星体の画像を捉え、20年にわたり火星を観測してきた装置群に基づくデータセットが、期待通りの結果を示すことを確認することだった」

NASA の火星探査機「マーズ・オデッセイ」は2001年に打ち上げられ、姉妹機器である「THEMIS(熱撮像システム)」を搭載している。この装置は数十年にわたり、赤い惑星の独自熱画像を取得してきた。オデッセイ・チームは徹底を期すため、エウロパ・クリッパーのフライバイ前後およびその最中に火星の熱画像を収集。これによりエウロパ研究者は視覚データを比較し、今回宇宙機に搭載の E-THEMIS の較正精度を補完的に評価できる。

エウロパ・クリッパーは火星への接近機会を活かし、レーダー機器の全構成要素を初めて同時にテストした。レーダー・アンテナとそれが生成する波長は非常に長いため、打ち上げ前のクリーンルームではエンジニアによるテストが不可能だった。レーダー・データは今後数週間から数か月かけて地球に送信・分析されるが、リアルタイム・テレメトリの予備評価ではテストが順調に進んだことが示されている。

さらにこのフライバイを活用するため、科学チームは探査機の通信機器がエウロパでの重力実験を実行可能であることを確認する機会を得た。火星の重力場を通過中に地球へ信号を送信することで、同様の操作がエウロパでも機能することが期待されることを確認できたのである。

エウロパ・クリッパーは2024年10月14日、フロリダ州のNASAケネディ宇宙センターからスペースXのファルコンヘビーで打ち上げられ、太陽から地球の 5 倍遠い木星へ向けた 29 億キロ(18 億マイル)の旅に出た。火星の重力を利用した軌道修正を終えた探査機は、次なる重力アシストを2026年に地球で行う予定である。

More About the Mission(ミッションの詳細)

エウロパ・クリッパーの三つの主な科学目的は、衛星の氷殻の厚さとその下の海との相互作用を決定すること、衛星の組成を調査すること、そして衛星の層構造、形成物質を評価することである。このミッションによるエウロパの詳細な探査は、私たちの惑星以外の生命存在可能な世界の宇宙生物学的可能性を科学者がよりよく理解するのに役立つだろう。

カリフォルニア州パサデナにあるカリフォルニア工科大学が管理する NASA JPL(ジェット推進研究所)は、メリーランド州ローレルにあるジョンズ・ホプキンス応用物理学研究所と共同で、ワシントンにある NASA の科学ミッション本部主管のエウロパ・クリッパー・ミッションの開発を主導している。宇宙機本体は、JPL とメリーランド州グリーンベルトの NASA ゴダード宇宙飛行センター、アラバマ州ハンツビルの NASA マーシャル宇宙飛行センター、バージニア州ハンプトンの NASA ラングレー研究センターと共同で APL が設計した。マーシャル宇宙飛行センターの惑星ミッション・プログラム・オフィスは、エウロパ・クリッパー・ミッションのプログラム・マネージメントを行っている。

ケネディを拠点とする NASA の打上げサービス・プログラム・チームは、ケネディの打上げ施設 39A からスペース X 社のファルコン・ヘビーロケットで打ち上げられるエウロパ・クリッパー宇宙機を管理している。REASON レーダー調査はテキサス大学オースティン校が主導している。

エウロパクリッパーの詳細については、以下を参照いただきたい。

Akira IMOTO

Editorial Chief, Executive Director and Board of Director for The Planetary Society of Japan