JPL News (Ja) - Space Topics 2019

Space Topics JPL 日本語訳ニュース : January 25, 2020. Up dated

原文 : August 22, 2019 - 30 Years Ago: Voyager 2's Historic Neptune Flyby

ボイジャー探査機 : ボイジャー 2 の歴史的な海王星フライバイから 30 年

今から30年前の1989年08月25日、NASA ボイジャー 2 探査機は、史上初めて海王星の接近フライバイを行い、我々に太陽系八番目の惑星である海王星のクローズアップを提供した。

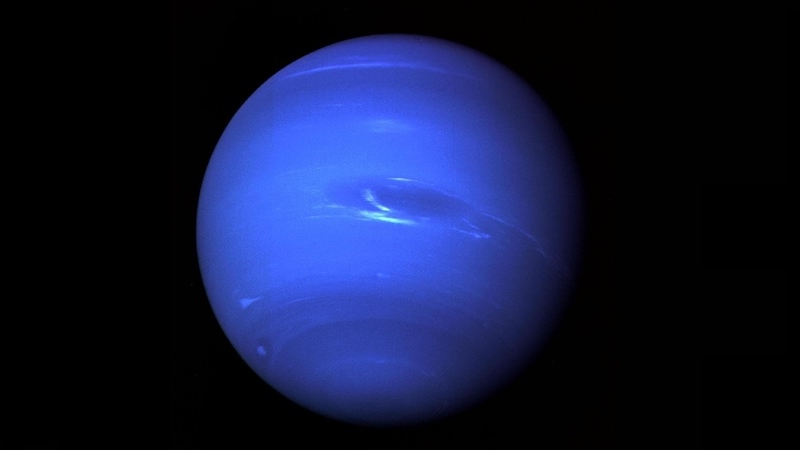

この海王星の画像は、1989年08月25日に探査機が海王星最接近の 5 日前にボイジャー2によって撮影された。この画像の中央の部分は、海王星の大気の嵐である「グレートダークスポット」と呼ばれる嵐に伴う雲の乱れである。

Image credit: NASA/JPL-Caltech

このグランドツアーは、太陽系の四つの巨大な惑星である、木星、土星、天王星、海王星をフライバイするボイジャーミッションによる最初で最後となるものだ。それ以来、他の探査機は海王星を訪れていない。

「ボイジャーミッションの惑星探査プログラムは、科学の本質を一般に示す良き機会だった」と、1975年以来ボイジャーのプロジェクトサイエンティストであり物理学の教授でもある Ed Stone(エドストーン)は語っている。

ボイジャー 2 が明らかにしたティール色とコバルト色の雲の帯に包まれた海王星は、木星と土星と並ぶ青色の兄弟星のようにも見える。青色は、メタンの存在を示すものだ。巨大なスレート色の嵐は、木星のグレートレッドスポット(大赤斑)に似ており、「グレートダークスポット」と呼んだ。このフライバイでは、新たな六つの衛星と四本のリングが発見されている。

海王星への接近フライバイミッション中に、工学チームは探査機の方向と速度を慎重に調整し、海王星最大の衛星であるトリトンへのフライバイ実施のための制御を行った。フライバイによってトリトンでは、地質学的に表面が若く、活発な間欠泉から物質を宇宙空間に噴出しているのが明らかになった。このことは、観測された最低表面温度(華氏マイナス391度(摂氏235度))を持つにもかかわらず、この天体が単なる静的な氷塊天体ではないことを示していた。

海王星をフライバイし終えることは、ボイジャーが星間ミッションに向かうことを告げるものであり、打ち上げから 42 年後の今日も、それは続いている。ボイジャー 2 と双子の探査機であるボイジャー 1(木星と土星のフライバイを実施)は、引き続き太陽圏の外側から様々な情報を送り返している。

海王星との遭遇時、ボイジャー 2 は地球から約 29 億マイル(47 億キロメートル)の距離に位置していた。今日現在、我々の地球から 110 億マイル(180 億キロメートル)にまで到達している。速度の上回るボイジャー 1 は、地球から既に 130 億マイル(210 億キロメートル)の彼方にある。

Getting There:ここに着いたよ

ボイジャー 2 は海王星に到達したものの、この大きな青い惑星は我々に対して特有の課題をさらに提起した。

氷の巨大惑星である海王星は、太陽からの距離が地球より約 30 倍も離れている。そのため、海王星が受ける太陽光の量は、地球の約 0.001 倍ほどになる。このような暗い領域では、ボイジャー 2 のカメラは良好な画像を得るために長時間の露出を必要とする。しかし、探査機は海王星に対して約 60,000 mph(90,000 kph)の最大速度に達するため、露出時間が長いと画像が不鮮明になる。:スピード違反レベルの速度で走る車の窓から道路標識の写真を撮ろうとしていると想像してください:

チームはボイジャー 2 のスラスタを緩やかに噴射させるようプログラムし、接近フライバイ開始前にこれを実施した。探査機を回転させ、探査機の全体的な速度と方向を中断することなくカメラをそのターゲットに焦点を合わせ続けたのだ。

探査機が遠距離にあることは、通信電波が地球に到達するまでに、これまでのフライバイの際よりも信号強度が弱いことを意味していたが、探査機には時間の利点があった。

ボイジャーミッションは、Deep Space Network(DSN)を介して我々と通信する。DSN は、スペインのマドリッド、オーストラリアのキャンベラおよびカリフォルニア州ゴールドストーンの各地に設置している。1986年のボイジャー 2 の天王星への接近フライバイ時には、三機の DSN アンテナは幅 64 メートル(210 フィート)であったが、海王星フライバイを強化支援するために、DSN は 70 メートル(230 フィート)に拡張した。また、オーストラリアのパークスにある別の 64 メートル(210 フィート)のアンテナや、ニューメキシコの超大型アレイにある複数の 25 メートル(82 フィート)のアンテナなど、データを収集を確実にするために、これら近隣の非 DSN アンテナも稼働させた。

こうした努力とバックアップにより、エンジニアはボイジャーからの「返答」を、大声でクリアに聞くことができた。また、一定期間に地球に送り返すことができるデータ量を増やし、フライバイを実施する探査機から、より多くのイメージデータを送り返すことが可能となった。

Being There:ここにいるよ

1989年08月の海王星接近フライバイの週、NASA JPL にとって地球の大気中は、電波で満たされた状態と言えた。フライバイアプローチ中にボイジャー 2 が撮影した画像データを載せた電波が地球に向かって4時間ほどの旅をしたとき、ボイジャーチームのメンバーは、ラボのコンピューターモニターの周りに集まってそれを見守った。

「ボイジャーによる海王星との遭遇が、現在の探査ミッションと異なることのひとつは、チーム全体と全世界が送られてきた画像を同時に見ることができるインターネットが無かったことだ」とストーンは言いました。

「画像は限られた数の場所でのみ、リアルタイムで入手することができた」

しかしチームは、できる限り迅速に公開アップデートを提供することを宣言した。その結果、08月21日から08月29日まで、彼らは探査機から届く最新データを毎日の記者会見で世界に発信することとなった。08月24日、「ボイジャーオールナイト」という番組が、海王星と探査機が最も近づく近接フライバイ中に送られてくる情報の生放送を行った。GMT 午前04時(カリフォルニア州午後08時24分)のことだった。

翌朝のことだが、Dan Quayle 副学長が JPL のラボを訪れ、ボイジャーチームを称賛するということがあった。さらにその夜 Chuck Berry(チャック・ベリー)は、彼の曲である「ジョニー・B・グッド」が二機のボイジャーに積載されたゴールデン・レコードに含まれていたこともあり、JPL の偉業を讃えて演奏を行ったのだ。

もちろん、ボイジャーのこれまでの業績は、3 年前の歴史的であった海王星ウィークを遥かに超えるものである。二機の宇宙機は、太陽から外に噴出される粒子と磁場の高速の流れによって構築された我々惑星を包む保護バブルである太陽圏を脱出し、星間空間へと踏み出している。

彼らボイジャーたちは、我々の銀河のどこかで爆発した星の残骸(星間媒体)で満たされたこの星間領域の「今の天気」を地球に報告している。彼らは、他の宇宙探査機が全く飛行していない星間空間という海洋に、人類にとって初めての僅かな一歩を踏み出したのだ。

ボイジャーの詳細は以下からご覧頂きたい。

Akira IMOTO

Editorial Chief, Executive Director and Board of Director for The Planetary Society of Japan