次世代太陽系探査

はやぶさ2からポストはやぶさ2へ : March 11, 2020. Modified

宇宙工学・宇宙探査としての意義

原文 - 日本惑星科学会誌「遊・星・人」第22巻(2013)2号 - PDF

宇宙工学・宇宙探査としての意義

火の鳥「はやぶさ」未来編 その 02

國中均 :

はやぶさ2プロジェクトマネージャー(当時), 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所・月惑星探査プログラムグループ, 地球生命研究所(ELSI: Earth-Life Science Institute) 併任(当時)

※ この遊星人記事は、日本惑星科学会遊星人編集専門委員会より許可を得て掲載しております。

要旨

宇宙工学は,宇宙への往来の実現を目指し,技術を切磋琢磨してきた.その成果の端的な例は,「はやぶさ」にて実現された地球.小惑星間往復航行(2003年.2010 年)である.それにより,科学や技術分野を越えて,より大きな世界観を得ることができた.次の新しい知見を得るために,科学的な意義はもちろんのこと,「宇宙を自在に往来する独自能力の維持発展」と「人類の活動領域の宇宙への拡大」という宇宙工学・宇宙探査に跨る目標を担い,「はやぶさ2」小惑星探査ミッションが開発中である.

1. 宇宙への往来技術

日本の宇宙技術は,故・糸川英夫教授を開祖として 1955 年ペンシルロケット水平発射から始まった.弾道ロケットは 1957 年国際地球観測年(IGY)を契機に高度 100 km に到達し,超高層大気や電離層プラズマの研究に供された.さらに技術を進捗させ,ラムダ・ロケットにて 1970 年「おおすみ」の地球周回軌道投入に至る.さらに射程を伸ばし 1985 年には,「さきがけ」「すいせい」と2機の探査機がミュー 3 型ロケットにて太陽周回軌道に投入されて,ハレー彗星の観測を行った.日本のロケット技術は,水平発射から 30 年間を要して,深宇宙にようやっと 100 kg 級の投入を実現したのだ.しかしこの規模でさえ,各国がこのハレー彗星観測船団に送り込んだ探査機と比較して,まったくもって貧弱と言わざるを得なかった.超遠距離飛行を達成させるため,次にミュー 5 型ロケットを完成させ深宇宙に 500 kg を投入し本格的深宇宙探査に乗り出すことが,1990 年代初頭の宇宙科学研究所(以下,宇宙研)の最大テーマであった.我々電気推進工学部門も,栗木・元教授のご指導のもと,ミュー 5 型ロケットに最適化された電気推進の研究開発を続けていた.

元来,宇宙技術は宇宙への往来を実現させるために,切磋琢磨してきた.故・フォン・ブラウン博士が米国初の人工衛星エクスプローラ 1 の打ち上げに成功した時,「われわれは宇宙に確固たる橋頭堡を作りました.絶対に手離しません.」と述べたことは,そのことを当に言い表している.宇宙輸送技術は,宇宙への往来を支える橋の基礎であり,永続的に維持発展させる必要があるのだ.

2. 小惑星サンプルリターン

「さきがけ」「すいせい」を打ち上げたと同じく 1985 年に「小惑星サンプルリターン小研究会」[1] という集まりが宇宙研にて催されている.図 1 にその小冊子の表紙を示す.宇宙飛行士が小惑星に取り付いて,削岩機で表面に穴を開けて標本を取り出して,地球に持ち帰ろうとする様が描かれている.当時の実力からして,到底実現するはずのない崇高な目標であったが,このような未来を拓くために,科学技術研究開発に果敢に挑戦をしていたのだ.その巻頭の文章に鶴田・元所長は,当時のミュー 3 型ロケットからさらに大型化すれば本格的惑星探査が可能であることを述べた上で,宇宙科学探査の条件として以下を列挙している.

(1)科学に新しい視野をもたらすものであること

(2)広範囲の科学者,技術者が情熱を持てるものであること

(3)目標達成の各段階に成果が期待できること

(4)組織的な技術開発により達成可能であること

(5)できれば文化史的な意義を持つものであること

そしてさらに加えて「この条件を満足するであろう目標の一つは小惑星探査」と明言されている.

Image Caption :

図 1. 小惑星サンプルリターン小研究会(1985年)冊子の表紙[1]

Image : 遊星人

海外の動向も見逃せない.Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory の主導する,小惑星とのランデブーを目指す NEAR (Near Earth Asteroid Rendezvous)計画(1996 年打上)は,当時 NASA が推進する Discovery Program の第1ミッションとして選抜された.このプログラムは “ faster, better, cheaper” planetary missions を標榜するもので,ミッションそのもののみならず方針・精神自体も宇宙研が推進する宇宙ミッション概念と競合する.また,宇宙研と NASA の共同計画として立案された彗星とのフライバイ+サンプルリターンミッション(SOCCER 計画)が一旦中止され,その後 NASA 単独の Stardust 計画(1999 年打上)として実現化して行く.この状況にあって,ランデブーだけ/サンプルリターンだけといった従前の計画では,他国との差別化ができず日本の科学探査ミッションとして採択される可能性は低く,関係者は憤まんやる方ないといった心持ちだったらしい.

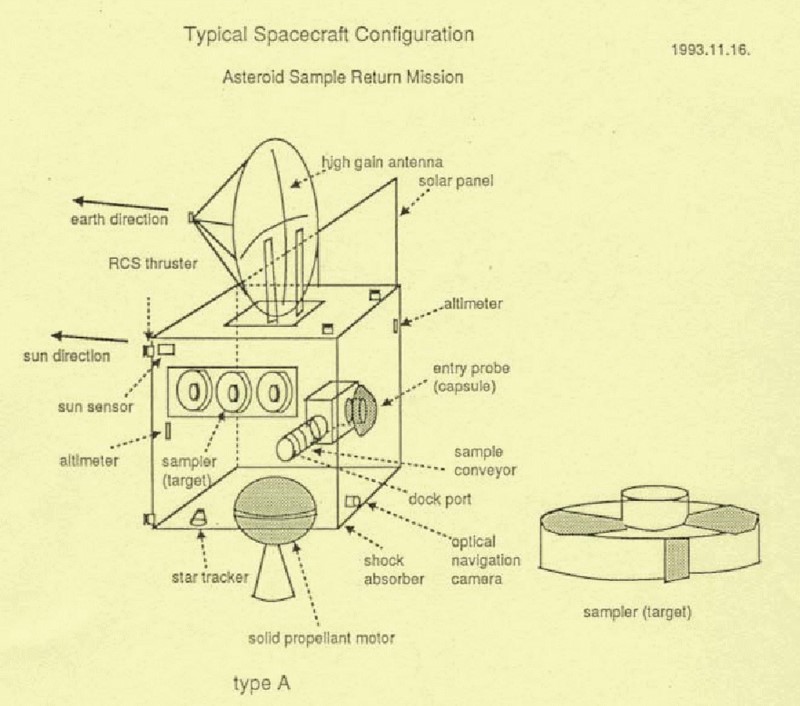

ミュー 5 型ロケット開発が具体化するにつれ、深宇宙探査機の机上検討が開始される.科学領域では火星探査やぺネトレータ月探査であり,工学分野では金星気球・月ローバ・小惑星探査[2]であった.これらの中から,技術的成立性があり多くの工学研究分野を包含した科学的価値ある宇宙ミッションが選別され,1993 年 11 月に「ネレウス小惑星サンプルリターン計画 90 日検討会」が招集され,具体的計画が練られた.その時提案された探査機の原案を図 2 に掲げる.光学航法カメラ,高度計,ターゲットマーカー,サンプラー,標本移送機構,帰還カプセルと,主要な機器が既に構想されている.抽出された技術的課題は以下であった.

(1)無重力下におけるサンプラー機構

(2)通信遅延のため地球からの遠隔操作は効かないので,自動自律性の確保

(3)人工目印を用いた小惑星着陸表面の自動捕捉

(4)深宇宙からの直接リエントリーカプセル技術

(5)高い増速 ΔV に対応するため,電気推進の利用

そして,小惑星サンプルリターン法の技術実証を目的として,工学試験機「MUSES - C」として実現化して行く.私は,電気推進イオンエンジン[3] の担当として,本計画に加わり,世界標準とは一線を画した無電極でプラズマを生成するマイクロ波放電式イオンエンジンの宇宙実現に挑戦した.システム設計・電気推進機器設計・耐久試験設備の建設・耐久試験・フライトモデル製造試験・宇宙機組み立てと順調に進んだ[4].[6].地上において 2 年半を要する 2 万時間の実時間耐久試験を 2 度実施して,宇宙運用に備えたことを特記する.小惑星科学の側面からは,藤原・元教授の述懐[7]を参照されたい.

Image Caption :

図 2. ネレウス小惑星サンプルリターン計画原案(1993)

Image : 遊星人

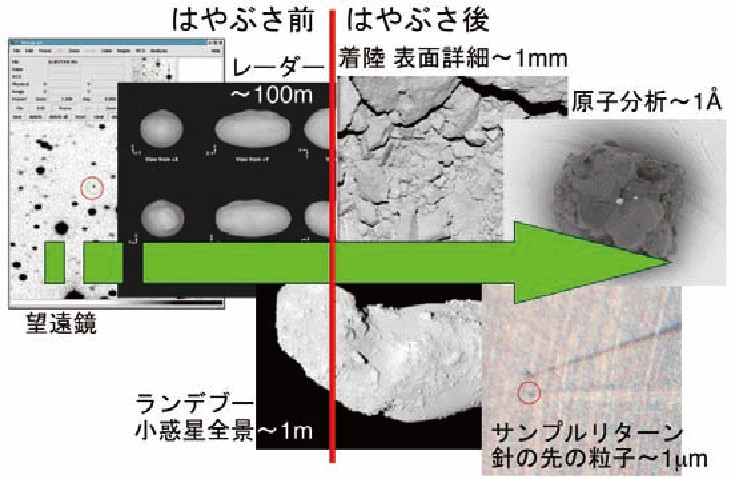

小惑星着陸とサンプルリターンを目標とする MUSES - C 改め「はやぶさ」は,野心的な工学の粋をたった 500 kg のボディーに最適化して詰め込んで完成し,2003 年深宇宙投入された.各技術や各担当がバトンを繋ぎ艱難辛苦を乗り越えて,7 年を要して惑星間往復航行を達成し,リエントリーカプセルが大気を突破し地球帰還を果した.技術的な観点から,図 3 に示すような order of magnitude の技術革新を主張したい.「はやぶさ」以前では,望遠鏡やレーダーしか小惑星の観測手段はなく,その空間分解能は 100 m がせいぜいであった.「はやぶさ」がランデブーや着陸を果たした時,それは 1 m や 1 mm に改善された.採取された小惑星試料は,顕微鏡を介してミクロン級でその姿を現した.原子レベルの分析は,オングストームの精度に至る.両者とも○で囲む点にしか過ぎないが,図 3 の最左と最右の写真は隔世の技術差を示している.「小惑星サンプルリターン」が有効な観測手法であることを世界に知らしめた.「はやぶさ」の地球.小惑星往復探査は,科学や技術の範囲を越えて大きな社会反響をもたらし,それは前述鶴田・元所長の 25 年前の指摘の通りであったと言えよう.

Image Caption :

図 3. 「 はやぶさ」による観測分解能の改善経緯(2003年.2010年)

Image : 遊星人

3. 宇宙探査

宇宙技術の利用は,天文観測,超高層/磁気圏観測,無重力利用,地表観測,気象観測,放送,通信,測位....とたいへん広範囲に及ぶ.さしずめ前半が科学,後半が衛星利用となろう.技術が進歩・成熟し,今度は次の新しい領域に向かわんとしている.それは,地球を離れ太陽系宇宙に乗り出し,人類の活動領域を拡大させるとともに,地球に還元させる活動:「宇宙探査」(Space Exploration)である.まずは,「何処に何があるのか」を調べるため,宇宙探険から取り掛かろう.人間が直接行うか,ロボットでやるか,それらは手段なのでどちらも「あり」だが,順当にはロボットが斥候で,後から人が行くのであろう.「かぐや」や「はやぶさ」は,斥候として事前に探ってくるロボット探査の典型と言える.

「かぐや」のリモートセンシング・データは,科学的意味合いは当然として,国家戦略的意義がもっと重視されるべきだ.「月の何処に何があるのか?」,「着陸し安い平らな場所は?」,「そこから興味のある地点まで陸路で進むために起伏の少ないルートは?」,「太陽電池を動力源にするため,地形に依存する日照時間は?」といった課題に答えを出せるデータ群である.将来想定される資源探査や利用または国際協力のため,日本の財産と言えるだろう.他国も盛んに月のデータを集めている事実を指摘したい.

「はやぶさ」が先鞭を付けた「小惑星サンプルリターン法」へは,各国からの追従が著しい.NASA は小惑星ベンヌ(1999 RQ36)からの標本採取のため OSIRIS - REx 探査機の 2016 年打上を準備しているし,ESA も MarcoPolo - R ミッションを企画中である.決して,日本の独壇場ではない.

小惑星に関しては,先日ロシアでチェリャビンスク隕石(直径 17 m と言われる)による被害があった.もしももっと規模が大きければ,地球気候に変動をもたらして恐竜絶滅級の被害を彷彿とさせる.小惑星衝突は当に自然災害であり,これに対する予知と回避策を具体化させる必要があろう.観測網を充実させればより小さな小惑星の軌道が特定できて,地球への接近や衝突の予測が可能となる.さらに進めて,衝突の可能性のある小惑星の軌道を能動的に変更することも想定しなくてはならない.またこれに関連のある話題として,米国オバマ大統領が提唱する「小惑星有人探査」に呼応するように,10 m 級小惑星を捕獲して月周回軌道に投入して,宇宙飛行士による標本採取を行うミッション(NASA Asteroid Initiative)[8] がつい最近,米国にて提案された.MPCV オライオン宇宙船から,捕獲された小惑星に宇宙飛行士が乗り移る想像図は,図 1 に重なって同一にさえ見える.「到底実現するはずのない崇高な目標」が人類の手中範囲に見えてきたのかもしれない.これらを実行するに当たっては,小惑星に対する詳細な知識が不可欠だ.特に 10 m とか 100 m とか,宇宙規模からするとたいへんに小さな小惑星がその対象範囲となる.「はやぶさ」が到達した小惑星イトカワ(1998 SF36)は差し渡し 500 m で,人類が間近で詳細観測したもっとも微小な天体である.日本は,他国に先んじて微小小惑星への往復能力と知識を有していると言える.

この日本先取のトレンドを維持・発展させるため,「はやぶさ 2」が現在開発中であり,小惑星 1999 JU3 からの標本採取を目指している.私はこのミッションに 3 つの大きな意義があると考える.一つ目は,この目標小惑星は,S 型イトカワとは異なる組成の C 型であり,水や有機物を含む可能性が指摘されている.標本を直接分析して,太陽系宇宙の生い立ちや生命の起源に肉薄できれば“宇宙科学”を前進させられるだろう.詳細な解説は,本シリーズ前稿[9]に譲る.二つ目は,「はやぶさ 1」ではたくさんの故障を起こしたけれど,これを克服してより完全な探査機を実現させるという“宇宙工学”上の目標がある.深宇宙探査にはこれまで,「ひてん」「LUNAR - A」「かぐや」(月),「のぞみ」(火星),「はやぶさ」(小惑星),「あかつき」(金星)とたくさんの挑戦を行なってきたが,決して成功率は高くないのである.三つ目には“宇宙探査”の意味合いにあって,日本が地球.小惑星間を往来する独自能力を永続的に保有することにある.日本の国力からして全領域で宇宙探査を展開することは到底できないが,少なくとも日本が先鞭を付けたのだから「小惑星サンプルリターン法」を維持・発展させる根拠と地の利があると考える.探査技術とそれによりもたらされる知見は日本の財産であり,国際社会への存在感(presence)の証だ.その知識を隕石衝突回避や小惑星有人探査などに還元して世界協働宇宙活動に貢献しつつ,もっと先の将来の小惑星資源利用を射程範囲とすれば,日本の独自性や利益を保ちながら世界から一目を置かれ尊敬される立場を得られるはずだ.

衛星業界にはスラングとして衛星を「星(ほし)」という言い方がある.イオンエンジンを駆る「はやぶさ」「はやぶさ 2」は敢えて「船(ふね)」と呼びたい.この宇宙船で太陽系宇宙という大海原に乗り出し,人類の活動領域を広げるのだ.純粋科学とは異なる視点で文章をまとめたことをお許し頂きたい.

参考文献

[1]「小惑星サンプルリターン小研究会」,1985,宇宙科学研究所.

[2]中谷一郎,斉藤宏文,川口淳一郎,平成3年,科学衛星シンポジュウム,99.

[3] Kuninaka, H. and Satori, S., 1998, Journal of Propulsion and Power 14, 6, 1022.

[4] 國中均,1998,日本航空宇宙学会誌 46,530,174.

[5] Funaki, I. et al., 2002,Journal of Propulsion and Power 18, 1, 169.

[6] 船木一幸,國中均,1999,日本航空宇宙学会誌 47,550,411.

[7] 藤原顕,2012,日本惑星科学会誌 21,2,168.

[8] http://www.nasa.gov/mission_pages/...

[9] 渡邊誠一郎,2013,遊星人 22,1,23.

Akira IMOTO

Editorial Chief, Executive Director and Board of Director for The Planetary Society of Japan