次世代太陽系探査

惑星科学・探査関連記事小論

NASA 探査機カッシーニ20年の旅「必ず再び土星へ」熱意が最大の成果

NASA 探査機カッシーニ20年の旅「必ず再び土星へ」熱意が最大の成果

April 18, 2021 Modified

元稿 - September 14, 2017 毎日新聞ウェブ

井本昭

TPSJ 日本惑星協会

1981年に米探査機「ボイジャー2号」がフライバイ(接近観測)して撮影した土星の衛星「エンセラダス(エンケラドゥス, Enceladus)」の画像からは、凍りついた大地とクレーターによって作られた地形のみが横たわり、顕著な地質活動があるように見られることはなかった。しかし、それから 23 年後の2004年、土星圏に到達した米欧の探査機「カッシーニ・ホイヘンス」が史上二度目となるエンセラダス(エンケラドゥス)のフライバイ観測によって目にしたものは、今もなお躍動する天体活動が続いていることを示す驚がくの「不思議発見」であった。

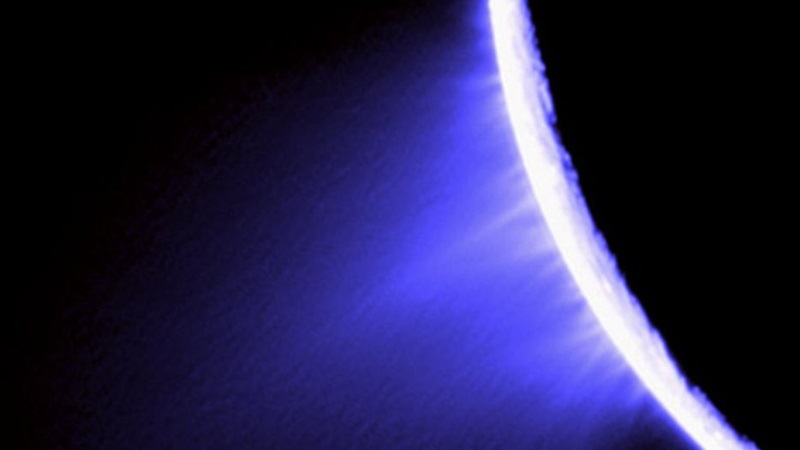

Image Description :

2004年、NASAのカッシーニ宇宙船によってエンセラダスの理解が飛躍的に進みました。カッシーニに搭載された新技術、測定データとエンセラダスの詳細な画像から、水蒸気が南極領域で噴出していることが明らかになりました(左(上)画像)。 データと画像から、いくつか興味深い結論を導くことができます。エンセラダス表面には、クレータやその他の地形的な特徴の無い領域があります。表面の地下に海洋があるとすれば、その潮の流れが熱を生成しているとも考えられます。これについては、液体の海洋が氷の下にどのように存在するのかが求められます。

また、エンセラダスの南極域では、いくつか海溝の変形が観察され、活発に蒸気を噴出する様子が撮影されています。これら海溝の変形は"tiger stripes"と例えられ、噴出する蒸気は地熱間欠泉に似ています。これはその下に液状の物質があること、つまり海が拡がっていることを強く示唆しています。つまり、摩擦熱の生成を含む潮汐運動が、液体の海が氷の表面の下に存在する理由と言えます。

Image Credit : NASA/JPL-Caltech

その後のカッシーニによる幾度にもわたるアプローチによって、エンセラダスの現状と理解は飛躍的に進み、本来は惑星科学の領域の探査でありながら、海洋学や生命科学などの他分野にも刺激を与えた。カッシーニ以前には考えられなかった太陽系惑星科学探査の世界に新たな分野を見いだすことになったと言えるかもしれない。

図らずも、昨年08月に木星をフライバイした米探査機「ジュノー」によって明かされた木星南北の極の様子は、カッシーニが土星到達前に木星フライバイを実施した際にはとらえることができなかったものであった。つまり、ボイジャーがエンセラダスの「不思議」を見ることがなかったことと重なり、「奇縁」とも思えてしまう。

今後、再びエンセラダスを訪れるには10年ほどを待たなければならないようだが、新たな観測機器などを搭載した次の探査機が、エンセラダスの「不思議」のベールをさらに幾分かはがすことになるはずだと、楽観的な気分で期待している。

カッシーニを「しのぶ」際には(まだ終わってはいないが)、土星の衛星「タイタン」の観測ミッションを忘れ置いてはならない。分厚い大気で覆われたタイタンに果敢に挑んだ着陸機「ホイヘンス」をタイタン表面へ放出したことによって、謎多きタイタンの環境解明への道筋は飛躍的に開けたのだ。

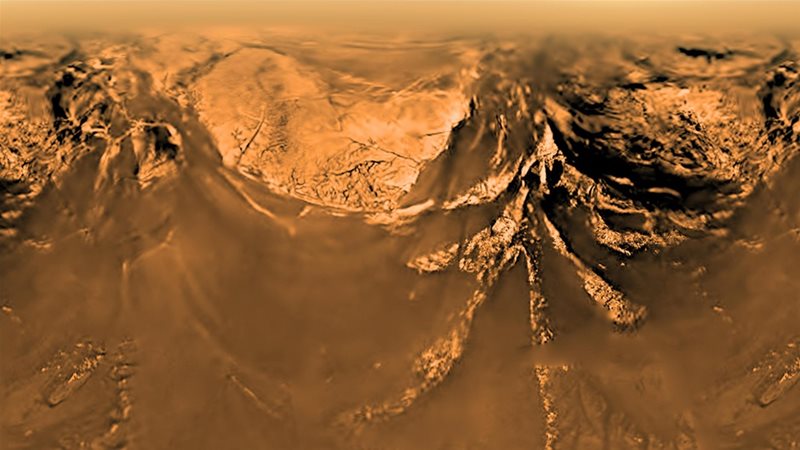

Image Description :

2005年1月14日にホイヘンス・プローブによって約6マイル(10キロメートル)の高度から撮影された画像を合成して作成されたものです。

Image Credit : ESA/NASA/JPL/University of Arizona

面白い逸話がある。

タイタンの大気中の風を観測する「DWE」という測定器がホイヘンスに搭載されていた。この機器は、ホイヘンスの動きによって風の速度や方向を測定するものだ。ところが、運用に当たる機器を設計した欧州宇宙機関(ESA)のミッションチームは、DWE からのデータを、カッシーニとホイヘンス間の通信不具合のため受信できなかった。データの喪失である。

一方、米航空宇宙局(NASA)のジェット推進研究所(JPL)の観測チームは、地球上にある 17 基もの電波望遠鏡を稼働させ、ホイヘンスを観測していた。ESA が通信に失敗した時点で 6 基が稼働していたが、ホイヘンスがカッシーニに向けて送信した信号を直接とらえるという「奇跡」が起き、ホイヘンスの偉大な成果は失われることにはならなかった。当時の JPL 観測チームは ESA 側のデータ喪失を知らなかったことから、歴史的探査における「エキサイティングなハプニング」と称されている。

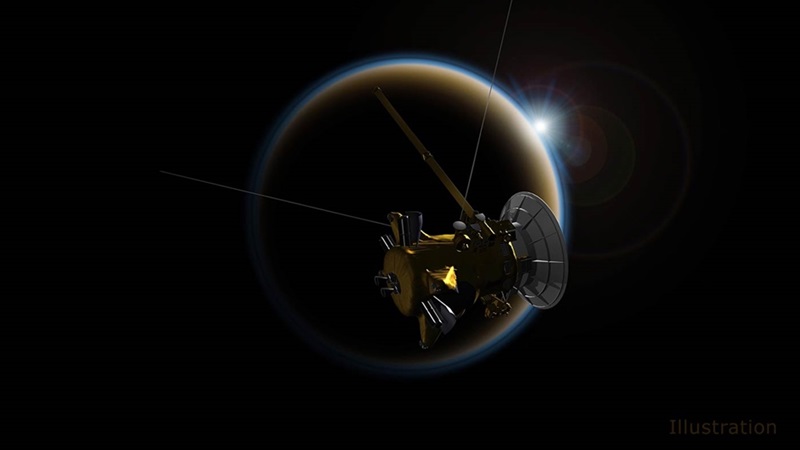

Image Description :

カッシーニが土星衛星タイタンをフライバイする様子を描いた想像図.

Image Credit : NASA/JPL-Caltech

タイタン観測の詳細は割愛するが、カッシーニにとってタイタンの存在は、長期にわたる土星圏の探査を継続するうえでなくてはならない天体であったことも忘れられない。

カッシーニが土星を周回する軌道図を見ると、筆者は「メビウスの輪」を想像してしまう。あの美しい流線形の軌道から多数存在する土星の衛星群へのアプローチのための軌道修正をする際、タイタンの重力によるアシストが不可欠だった。直径約 5000 キロもあるタイタンの重力によるアシストは強力なものなのだ。衛星「イアペトゥス」に近づくために何度もタイタンをフライバイしたのはその一例だ。

インターネットでタイタンの画像を検索すると、多数現れる。それほどタイタンのフライバイは多く実施され、通算 127 回にも上る。しかし、今年04月22日のタイタンフライバイは、それまでのものとは意味が違った。土星本体とリングの間にカッシーニが「ダイビング」するためのものであった。そのダイビングは 22 回にも及ぶものだった。これを可能にした軌道設計チームの積極性には驚かされる。

そして、22 回目のダイビングが終わると、カッシーニは土星に突入する。この軌道の微調整も、09月11日にタイタンから約 11万9000 キロ離れた軌道を通過した際、タイタンの重力の影響を受けて速度をわずかに落として実施された。

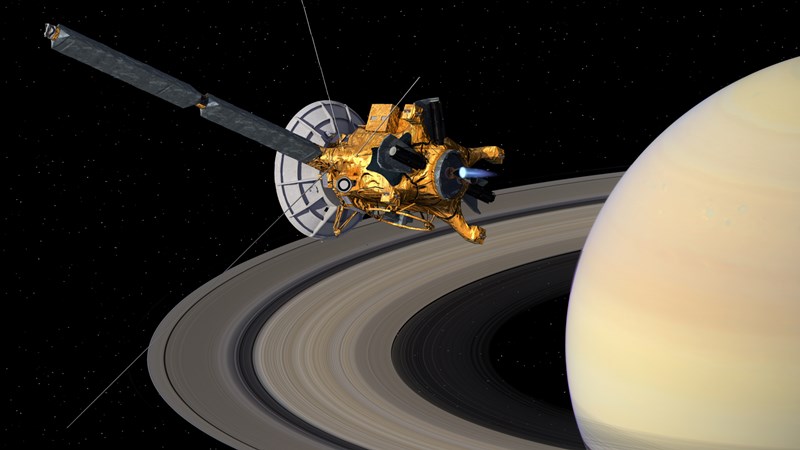

Image Description :

土星とリングの間を窺うカッシーニ探査機を描いたアーティストコンセプト.

Image Credit : NASA/JPL-Caltech

14日、既に最後となるタイタンによる「別れのキッス」と呼ばれる重力アシストを無事に終えて、カッシーニはまもなくエンセラダス、タイタン、それに土星本体の極地域の撮影を始めていることだろう。もちろん、だれもが知っているあのリングの撮影も含まれる。これが、世界中の人々を「Awesome!(畏敬<いけい>の念に満ちた驚き)」と言わしめた土星系の最後の撮影となる。

カッシーニはその後もアンテナを地球方向に向け、ミッションの「終わり」に至るまで通信を続け、獲得したデータを地球に送り続ける。15日には最後となる土星大気への飛び込みが始まり、いよいよグランドフィナーレを迎える。その際、大気を採取するための機器「INMS」の位置を補正するが、その最中にも通信データは地球に届き続けるのだ。

それから数時間後、カッシーニは土星大気層に本格突入する。日本の惑星探査ファンであれば、きっと小惑星探査機「はやぶさ」初号機の地球大気圏突入(2010年)を思い出してしまうだろうが、カッシーニが土星で燃え尽きるのは生命の発見が期待される土星系の天体を保存する(カッシーニの機体によって汚染しないようにする)ためでもある。

大気突入後、姿勢制御エンジンによって探査機本体の姿勢制御を試みるが、1~2 分ほどでそれもかなわなくなる。その際、途切れ途切れにでも電波が地球へ届くのか、それとも通信機器自体も崩壊を始めるのか、筆者には分からない。摩擦と加熱に耐えられない状況になることは「はやぶさ」の地球突入の崩壊過程を思い出しても理解できる。しかし、人類で初めて進入する土星の大気層の中を、1 秒でも長くカッシーニに見させてやりたいと願うのは筆者のみならず、万人の惑星探査ファンも同じように感じるところだと思う。

惑星探査というのは、サイエンス(科学)を求めるだけでも非常に面白いし、地球から遠く離れた宇宙における探査活動が打ち上げ前にどのように計画されたのかを知ることも、私たちの好奇心や思考をくすぐる。しかし、カッシーニ・ホイヘンス計画に盛り込まれた土星系科学の解明や計画の秀逸さを称賛する一方で、カッシーニが「膨大な土星圏の謎を解明した」とは一概には言いがたい。今回のカッシーニの土星圏における 13 年間の探査によって、これまでの「土星圏の謎」はさらに深まり、新たな謎を多数見せつけられた。発見は多い一方、解明は少ないミッションであったと感じる。まさに「ディスカバリー・ミッション(発見のためのミッション)」だったのだ。

研究者ではない私たち市民が、ここまでカッシーニに思いをはせるのは、土星を周回するごとに探査機から地球に届く新たな発見があったからだろう。15日の土星大気への突入直前に緊張感が高まっている今のミッションチームにおいても、各研究者の胸中には、すでに「カッシーニ2号機」が描かれ始めているのではないだろうか。これほどの多くの謎を突き付けられた今、NASA だけではなく世界中の惑星科学研究者の今後の動向に強い興味がわく。

土星にもう一度探査機を飛ばしたからといって、すぐにすべての謎が解明されることにはならないだろう。しかし、この 20 年にわたるカッシーニミッションが残した最大の「成果」は、米国で起きた「必ず再び土星へ行こう」という宇宙ファンをはじめとする市民の「強い要請」だろう。NASA はたぐいまれなミッションによって、それを勝ち得たといえる。

もちろん予算という現実の「壁」はある。カッシーニミッションの「次」を米国民が望む現状は、日本でも見習う部分も大きいと感じる。私たちの日本で太陽系探査計画が検討される際、カッシーニの偉大な計画を素直に参考にして、未開の太陽系探査を目指していきたい。

最後に月並みだが、カッシーニに次の言葉を贈りたい。

「君がかえした卵は、必ず大きく育てるから」

September 14, 2017 - 毎日新聞ウェブ掲載 : ” NASA 探査機カッシーニ20年の旅 「必ず再び土星へ」熱意が最大の成果 ”

この記事は、2017年09月14日に毎日新聞ウェブに掲載されたものを修正して掲載したものです。

Akira IMOTO

Editorial Chief, Executive Director and Board of Director for The Planetary Society of Japan