次世代太陽系探査

太陽系形成・生命起源

惑星系の形成と進化

惑星系の形成と進化

日本惑星科学会2018年度最優秀研究者賞受賞記念論文. June 06, 2021. Published

黒川宏之 : 東京工業大学地球生命研究所

この遊星人記事は、日本惑星科学会遊星人編集専門委員会より許可を得て掲載しております。

要旨

近年,系外惑星観測によって,ホット・ジュピターやスーパー・アースといった太陽系に存在しないタイプの惑星に関する統計的性質が明らかにされつつある.一方,太陽系探査・地球外試料分析によって,地球型惑星や小天体に関する詳細な宇宙・地球化学データが取得されてきている.筆者は理論モデルを構築し,これらの情報と比較することでその解釈を行ってきた.本稿ではまず,ホット・ジュピターの大気散逸と内部構造,スーパー・アースの形成過程という系外惑星の研究から惑星系形成・進化の全体像に迫る.次に,地球型惑星の表層環境進化,小天体の水岩石反応と赤外スペクトルという太陽系史の研究から,惑星系一般における太陽系の普遍性・特殊性を議論する.

1. はじめに

惑星および惑星系の多様性はどのようにして生まれたのだろうか?太陽系一つとっても,その中には岩石惑星・巨大ガス惑星・巨大氷惑星が存在する.そして,厚い大気に覆われた灼熱乾燥の金星,液体の水と生命を宿す地球,薄い大気しか持たない寒冷乾燥の火星と,同じ岩石惑星でもその姿は様々である.さらに,太陽系外に目を移すと,スーパー・アースやホット・ジュピターといった太陽系内に存在しない類の惑星に満ちている.惑星の多様性の起源を知ることは,なぜ地球は生命を育む惑星となったのか?地球以外に生命を宿す天体は存在するのか?という究極の問いにも繋がっている.

筆者はこれまで系外惑星の統計分布や系内天体の元素同位体組成など質的に異なる情報を理論研究にもとづき解釈し,惑星系や惑星環境の多様性の起源に迫ってきた.本稿では,個別の研究で得られた知見を概説し,それらを総合することで惑星系の形成と進化の全体像を描き出すことを試みる.

2. 系外惑星系

恒星の近傍(< 0.1 au)を公転する巨大ガス惑星であるホット・ジュピター,地球の数倍のサイズを持つがその素性は未だ未解明であるスーパー・アースなど,系外惑星系には太陽系惑星に存在しないタイプの惑星が存在する.近年,系外惑星検出数の増加によってその統計的特徴が明らかになってきた.

2 - 1. ホット・ジュピター

人類が初めて発見した太陽型星周りの系外惑星はホット・ジュピターであった [1].太陽型星のうちホット・ジュピターを持つ割合は 1 % 程度に過ぎない [e.g., 2] ものの,以下に述べるようにホット・ジュピターの統計的特徴の起源を解明することは惑星系の形成・進化への重要な制約となる.

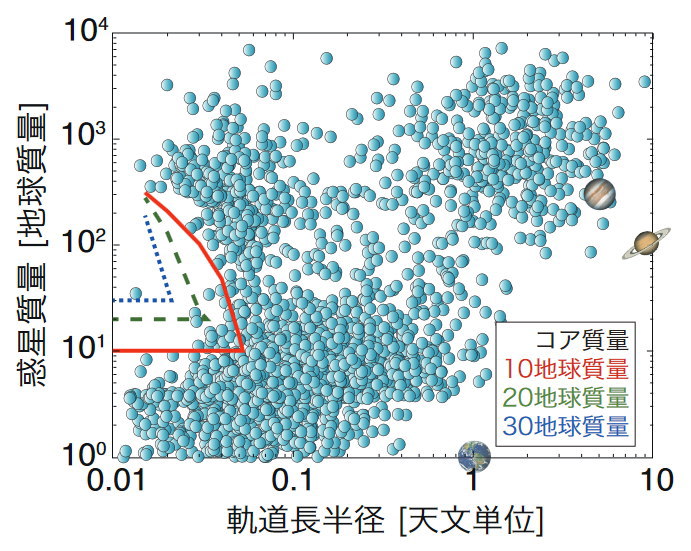

ホット・ジュピターの質量分布には,恒星のごく近傍(< 0.04 au)に土星質量の惑星の欠損領域(サブジュピター・デザート)が存在する(図 1).

Image Caption :

図 1. 系外惑星の軌道長半径-質量分布と大気散逸への最小生存質量の比較.線で囲われた領域の上端が最小生存質量,下端がコア質量を表す.実線:10 地球質量,破線:20 地球質量,点線:30 地球質量.理論計算結果は Kurokawa and Nakamoto [5] より.系外惑星データは exoplanet.org より(2019年08月23日取得)★1).

惑星サイズ(半径)分布においても同様にサブジュピター・デザートが確認されている.一方,惑星-原始惑星系円盤ガス相互作用による惑星移動を考慮した惑星形成モデルでは,サブジュピター・デザートにも多くの惑星が形成されると予想している [e.g., 3].これは,遠方領域で形成した巨大ガス惑星のタイプ II 惑星移動および原始惑星コアのタイプ I 惑星移動とその後の暴走的円盤ガス捕獲によるものである.

★1). 図 1,6. においてはケプラー宇宙望遠鏡で発見されたが質量の制約がない惑星について理論的な質量-半径の関係式が仮定されている [40].このため,大部分のスーパー・アースの質量については極めて不定性が大きいことに注意が必要である.本稿ではスーパー・アースがホット・ジュピターと比較して数多く存在することを視覚的に伝えるためこのようなデータベースを採用した.ただし,これらを除外した場合でも,ここでの議論に影響はない.

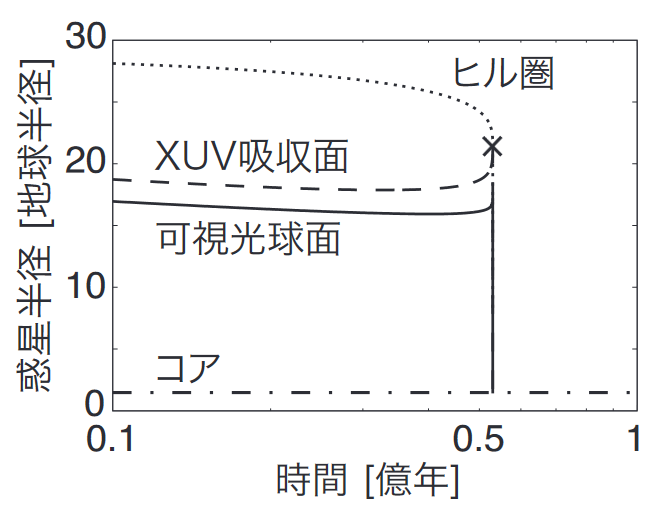

筆者らは,惑星形成後の進化過程がサブジュピター・デザートをつくり出したと主張している.若い恒星のX線と極端紫外線(EUV)照射によって短周期惑星から大規模な大気散逸が生じる.筆者らはこの大気散逸による質量損失を考慮した短周期ガス惑星の質量・半径進化のモデル計算を行った [4](図 2).

Image Caption :

図 2. 大気散逸とロッシュローブ・オーバーフローによる惑星半径の進化.スーパーアース CoRoT-7b が巨大ガス惑星だったとした場合の例.実線:可視光球面,破線:XUV 吸収面,点線:ヒル半径,点破線:コア半径.ロッシュローブ・オーバーフロー開始点を X で示した.Kurokawa and Kaltenegger [4] をもとに改変.

質量が減少すると巨大ガス惑星は膨張する.その結果,大気散逸は暴走的な質量損失(ロッシュローブ・オーバーフロー)を引き起こす.閾値となる惑星質量(最小生存質量)を境として,エンベロープの大部分を失うサブジュピターと質量損失の影響を受けないジュピターサイズの惑星に進化が二分することで,サブジュピター・デザートが形成される [5](図 1).惑星コアが軽いほど膨張しやすいため,最小生存質量はコア質量に依存する.コア質量が 10 地球質量以下の時,形成されるサブジュピター・デザートの位置は観測と一致した.

大気散逸による進化過程でサブジュピター・デザートの存在を説明するこのシナリオは,惑星形成過程にもいくつかの示唆を与える.1 点目は,サブジュピター・デザートに位置する惑星の存在を予想する形成モデルと実際の統計分布の不一致が解消されるということである.このことは,惑星-円盤ガス相互作用による惑星移動でのホット・ジュピター形成を可能にする. 2 点目は,ホット・ジュピターのコアが 10 地球質量以下であるという制約を与えることである.惑星形成期の最終的なコア質量は集積物質のサイズに依存する.原始惑星コアが成長するに伴い円盤ガスを捕獲したエンベロープの質量が増加していくため,集積する固体物質がエンベロープ中で蒸発しだすが,小さい固体物質ほど容易に蒸発するからである.km サイズの微惑星集積・cm サイズのペブル集積についてコア質量はそれぞれ 15 地球質量・1 地球質量以下と予想されている [6].一方,原始惑星の巨大衝突ではより重いコアも形成されうる [7].筆者らのサブジュピター・デザート形成シナリオはペブルや微惑星など比較的小さい集積物質による巨大ガス惑星形成を示唆している.

ただし,最近の散逸大気モデリング研究ではサブジュピター・デザートを再現するために必要な大気散逸率は得られないという報告もなされている [8].一方で,サブジュピター・デザートの位置と有効温度などの相関は,大気散逸によるサブジュピター・デザート形成と整合的である [9].

大気散逸によるサブジュピター・デザート形成について,十分に検討されていない要素としてホット・ジュピターの異常膨張がある [e.g., 10].観測されるホット・ジュピターのサイズは理論的予想と比較して最大で 2 倍近く膨張している.興味深いことに,土星質量付近でこの異常膨張の程度は最大となっている.低密度の惑星ほど散逸フラックスは大きくなるため,この異常膨張が大気散逸を促進した可能性がある.

これまでに提案されている膨張メカニズムは三つに大別することができる.一つめは中心星放射をエネルギー源とするもの,二つめは潮汐をエネルギー源とするもの,三つめは惑星内部の熱輸送効率を低下させ冷却しづらくするものである.前者二つはホット・ジュピターが中心星に近いことが膨張の要因とするのに対し,後者はホット・ジュピターが何らかの理由でより遠方の巨大ガス惑星と異なる内部構造を持っていることが膨張の原因であるとしている.

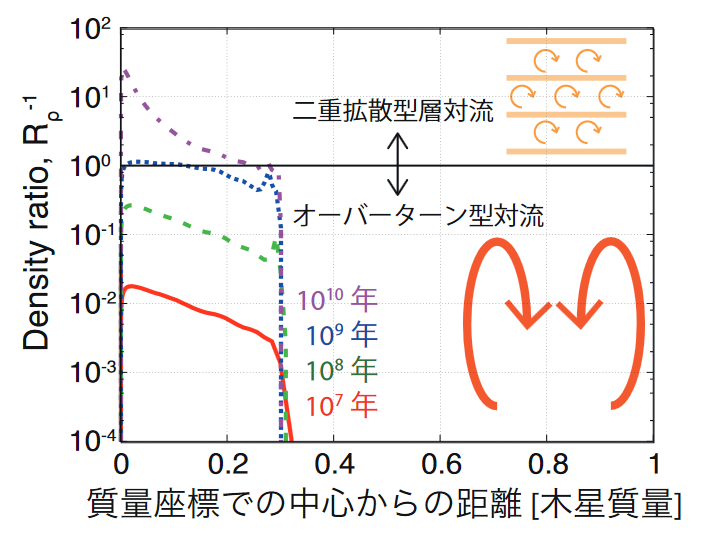

熱輸送を非効率にするメカニズムとして着目されていたものが,惑星内部の重元素(水素・ヘリウム以外の元素)濃度不均質である [11].対流不安定を引き起こす温度勾配と対流を安定化させる組成勾配が共存する時,薄い拡散層と対流層が交互に配置する二重拡散型層対流が発達する.二重拡散型層対流の熱輸送は通常の対流(オーバーターン型対流)と比較して極めて非効率である.

ホット・ジュピターの異常膨張の原因を解明するため,筆者らは提案されていた二重拡散型層対流の影響を再検討した [12](図 3).層対流の存在を予め仮定していた先行研究に対し,内部構造進化計算から対流様式を自己無撞着に決定した.その結果,二つのことが明らかになった.1 点目は,熱進化の初期において層対流ではなくオーバーターン型対流が発生することである.2 点目は,層対流が発生した場合の膨張の効果がそれを引き起こすために必要な重元素による収縮の効果と相殺することである.これはすなわち,ホット・ジュピターの異常膨張の原因は惑星内部の組成不均質という内因的なものではなく,中心星照射など外因的なものだということを示している.

Image Caption :

図 3. 木星質量のホット・ジュピター内部の対流安定性(Densityratio)の時間進化.中心から 0.3 惑星質量までの範囲で重元素量が線型に減少する内部構造を仮定した場合の計算結果.Kurokawa and Inutsuka [12] をもとに改変.

ホット・ジュピターの異常膨張の原因が“熱い(中心星に近い)”ことそのものであることは,かつて存在したサブジュピター・デザートのガス惑星が異常膨張することで激しい大気散逸を引き起こし,質量の大部分を失った可能性を示唆している.また,惑星形成過程に対しては,ホット・ジュピターとその他の巨大ガス惑星が共通の起源を持っていてもよいということを示している.

2 - 2. スーパー・アース

次はスーパー・アースに話題を移そう.これまでの系外惑星探索で発見されている限りでは,スーパー・アースは宇宙でもっとも普遍的に存在する惑星である.ケプラー宇宙望遠鏡によるトランジット観測によって,太陽型星の約半数が短周期スーパー・アースを保持していることがわかっている [e.g., 2].質量と半径の両方が制約されているスーパー・アースの内部構造モデルによれば,スーパー・アースの多くは質量で 1 - 10 % 程度の水素とヘリウムを主成分とするエンベロープを纏っている [e.g., 13].

スーパー・アースが数多く存在する一方,ホット・ジュピターがごく少数であることは,惑星形成の理論的予想に反している.1 次元的な静的円盤ガス捕獲モデルの予想によれば,原始惑星円盤の中で形成したスーパー・アースは円盤ガス寿命の間に暴走的ガス捕獲によって巨大ガス惑星へと進化するからである.スーパー・アースの形成シナリオは大きく二つに分けることができる.一つは,スーパー・アースは円盤ガスが晴れ上がる直前に形成されたため暴走的ガス捕獲を免れたとする説 [e.g., 14],もう一つは,スーパー・アースは惑星形成の初期に形成されたものの何らかの理由により暴走的ガス捕獲を免れたとする説である [e.g.,15].

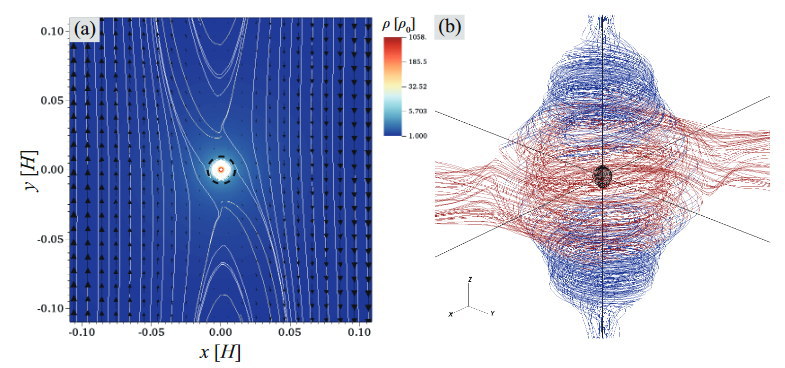

後者に分類される説のうち,もっとも有力視されていたものに大気リサイクリングによる円盤ガス降着抑制がある [15].従来の 1 次元モデルが仮定していた静的な円盤ガス捕獲の描像と異なり,3 次元流体シミュレーション(等温計算)により,原始惑星エンベロープと円盤ガスは動的に入れ替わり続けることが示された.この大気リサイクリング現象がエンベロープガスの冷却収縮とさらなる円盤ガス捕獲を妨げると提案されていた.

大気リサイクリング説を検討するため,筆者らは原始惑星コア周囲の円盤ガス流れ場の 3 次元流体シミュレーションを行った [16](図 4).その結果,等温計算と異なり,現実的な非等温計算では大気リサイクリング流から孤立したエンベロープが形成された.この孤立したエンベロープ領域のガスが冷却収縮するとさらなる円盤ガス捕獲を引き起こし,最終的に暴走的ガス捕獲によって巨大ガス惑星へと進化すると予想される.この結果は,暴走的ガス捕獲を回避するためには,スーパー・アースは惑星形成の後期に形成される必要があることを示している.

Image Caption :

図 4. 原始惑星周囲の円盤ガス流れ場.最小質量円盤 1 AU における 0.1 地球質量惑星を仮定.(a)円盤中心面の流線(白線),速度ベクトル(黒矢印),ガス密度(コンター),ボンディ半径(黒破線).(b)3 次元流線.青:流入,赤:流出.Kurokawa and Tanigawa [16] をもとに改変.

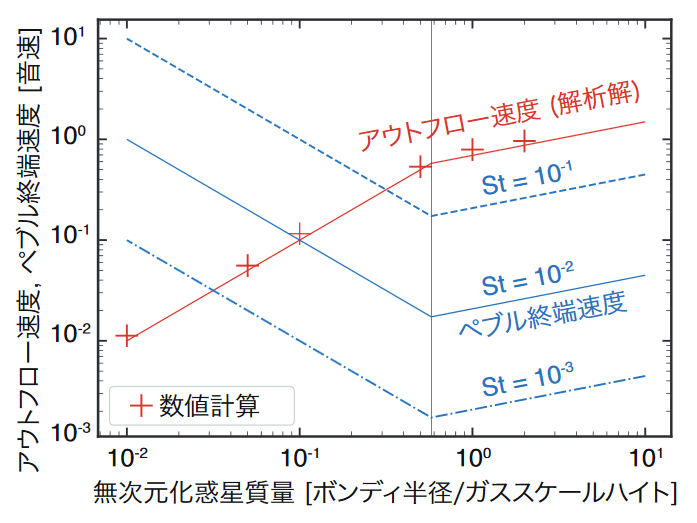

では,そのような遅いスーパー・アース形成を可能にする惑星形成シナリオはありうるだろうか?筆者らは,大気リサイクリング流がペブル集積を抑制したという仮説を提案している [17].円盤中心面に吹き出すアウトフロー速度は小さいペブルの降着速度を上回る(図 5).

Image Caption :

図 5. 原始惑星円盤中の惑星周囲のアウトフロー速度とペブル降着速度の比較.データ点:流体計算から得られたアウトフロー速度,実線:解析的に導出したアウトフロー速度,破線・点線・点破線:異なるサイズのペブル降着速度(St はガス抵抗による制動時間とケプラー振動数の積).Kuwahara et al. [17] をもとに改変.

スーパー・アース形成領域においてペブルが十分小さく,かつ乱流強度が十分に弱くペブルが円盤中心面に沈殿している場合,ペブル集積による原始惑星コアの急速成長を回避できると予想される.小さい原始惑星コア同士が円盤ガス晴れ上がりに伴って軌道交差・巨大衝突することで,最終的に現在のスーパー・アースが形成される.惑星近傍流れ場がペブル集積に及ぼす影響の定量的な検討は今後の課題である.

2 - 3. 惑星系の形成・進化シナリオ

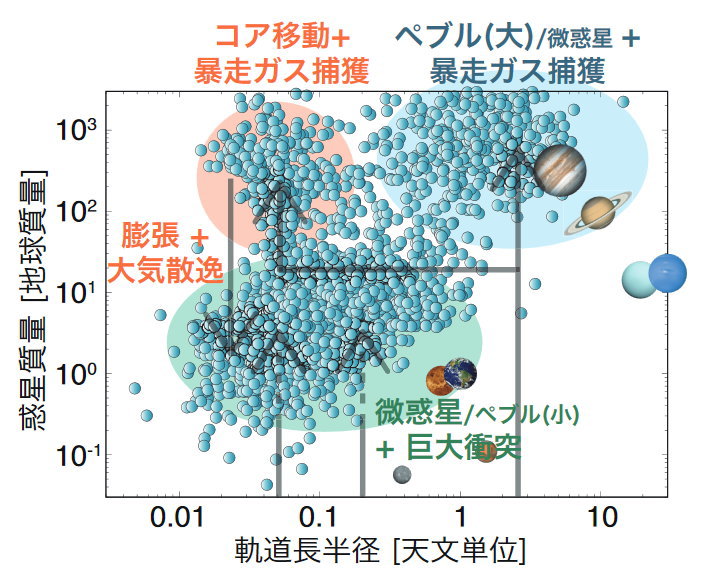

ここまでの議論を総合した惑星形成・進化シナリオを図 6 に示した.

Image Caption :

図 6. 系外・系内惑星の質量分布と筆者の提案する惑星形成シナリオ.データ点は図 2 と同様のもの.

大気散逸によって惑星形成後にサブジュピター・デザートがつくり出されること [5],そしてホット・ジュピターの異常膨張は外的要因によるものであるということ [12] は,ホット・ジュピターと遠方巨大ガス惑星が共通の起源を持つというシナリオを可能にする.水氷の雪線以遠でのダストの直接合体成長・ペブル集積によって 10 地球質量程度の原始惑星が誕生する [18, 19].暴走的ガス捕獲によって十分早く成長した巨大ガス惑星はその場に留まり,それ以外の原始惑星はタイプ I・II 惑星移動を経験してホット・ジュピターとなる [3].最後に,中心星放射による異常膨張・大気散逸による暴走的質量損失でホット・サブジュピターはスーパー・アースへと進化する [5].

一方,スーパー・アースは円盤ガス晴れ上がりの直前に形成されることで暴走的ガス捕獲を免れた [16].大気リサイクリング流がペブル集積を妨げることで原始コアの成長を遅らせた場合,円盤ガス晴れ上がりに伴う軌道交差・巨大衝突でスーパー・アースが形成される [17].ペブル集積が非効率であることで相対的に微惑星集積の寄与が重要となるかもしれない.1 au 以遠での効率的なペブル集積による巨大ガス惑星形成に対し,1 au 以内での非効率なペブル集積によるスーパー・アース形成を可能にするものとして,ダストの性質・乱流強度の違いが挙げられる.岩石と水氷の付着しやすさの違いによって,水氷の雪線より内側の領域ではペブルサイズが小さい可能性がある [e.g., 20].また,短周期スーパー・アースの存在する中心星近傍においては,磁気回転不安定・流体力学的不安定による乱流生成が限定的である可能性も指摘されている [e.g., 21].これらの効果はいずれもペブル集積によるコア成長を妨げる方向に働く.

3. 太陽系

系外惑星観測の進展は,短周期スーパー・アースの存在しない太陽系が典型的な惑星系ではないことを示唆している.したがって,太陽系史を惑星系一般の形成・進化の中に位置づける際には,その普遍性と特殊性を慎重に区別する必要がある.しかしながら,探査機によるその場観測や地球外試料の実験室分析,小天体観測が可能な太陽系研究は,系外惑星系研究と相補的な意味を持つ.筆者は惑星・小天体の揮発性元素組成と同位体組成,そして小天体の赤外スペクトルに着目して,太陽系史と地球型惑星の大気・海の起源と進化を研究してきた.

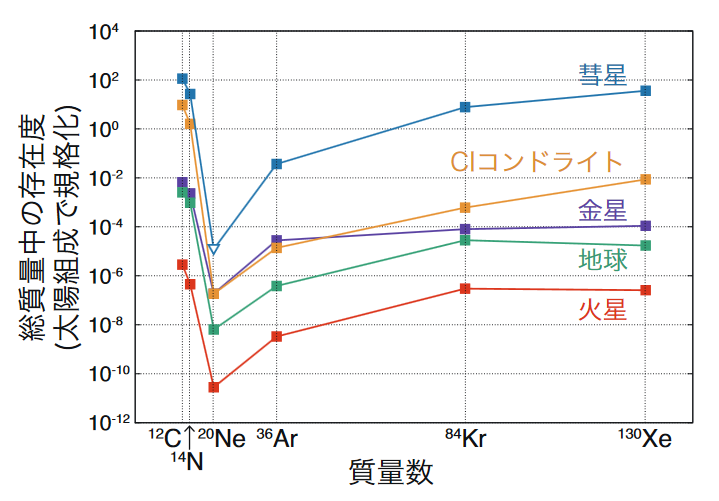

3 - 1. 地球型惑星

地球型惑星の表層環境は惑星形成期における揮発性元素の供給とリザーバー間の分配によってその初期状態が決定づけられ,その後の元素循環・大気散逸によって時間進化する.揮発性元素組成・同位体組成はこれらの素過程の情報を反映している.地球型惑星の元素存在度パターンが共通してコンドライト隕石・彗星と類似していることは,太陽系の遠方領域を起源とする小天体が揮発性元素をもたらしたことを示唆している [22](図 7).

Image Caption :

図 7. 太陽系内の地球型惑星・炭素質コンドライト・彗星の揮発性元素存在度.総質量中の存在度を太陽組成で規格化している.地球については表層(大気・水圏・地殻),金星・火星については大気中の存在量のみを考慮している.彗星希ガスはロゼッタ探査機による 67P/ チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星の測定値(Ne のみ上限値):[41],その他は黒川,櫻庭 [22] の参考文献にもとづく.黒川,櫻庭 [22] をもとに改変.

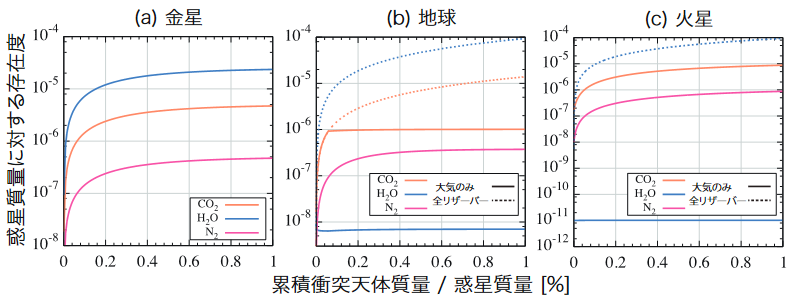

金星・地球・火星の揮発性元素が共通して小天体集積に由来するならば,何が三つの惑星の揮発性元素量の違いをもたらしたのか?筆者らは天体衝突による揮発性元素供給では必然的に大気剥ぎ取りが伴うことに着目し,後期天体集積期における供給と剥ぎ取りによる揮発性元素量進化をモデル計算した [23](図 8).その結果,惑星質量や太陽からの距離の違いを考慮しても 3 天体間の揮発性元素量の差は 2 倍以内に収まった.したがって,惑星形成後の元素循環や大気散逸によって惑星間の差異が生じたはずである.

Image Caption :

図 8. 後期天体集積期における揮発性元素量の進化.(a)金星,(b)地球,(c)火星.Sakuraba et al. [23] をもとに改変.

なお,2.3 節で述べたように,1 au 付近での惑星形成は km サイズ以上の天体衝突過程が支配的だったとすると,後期天体集積期以前の大気剥ぎ取りも惑星表層の揮発性元素組成に影響する.加えて,金属コアへの元素分配も重要となる.これらを考慮した全惑星集積期へのモデル拡張は今後の課題である.

地球の揮発性元素同位体組成はコンドライト隕石と大まかに一致するが,火星は重い同位体に富んでいる(図 9, 11).これは大気散逸によって大気と表層水が失われたことを意味している.大気散逸では軽い同位体が選択的に失われるため,惑星表層には重い同位体が濃集する.火星が大気と表層水を失った時期・量を制約するため,筆者らは探査・火星隕石分析から得られた同位体組成データと理論モデルの比較を行ってきた.ここではその概要を述べるに留めるが,筆者らによる総説 [22, 24] でより詳細に解説している.

Image Caption :

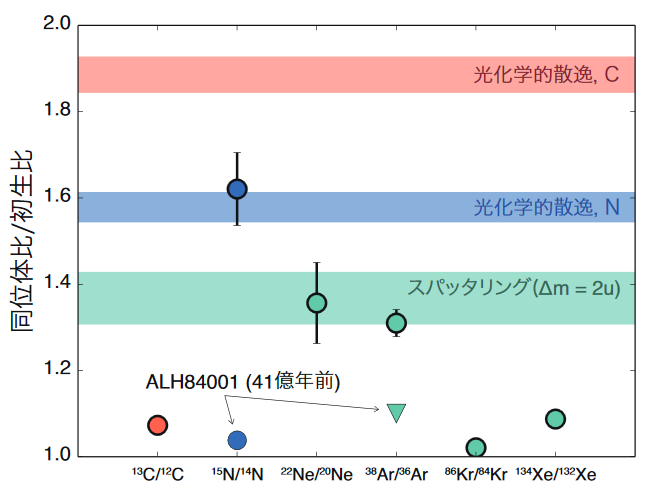

図 9. 火星大気中の元素同位体比を初生比で規格化した値(太線:現在,細線:41 億年前).大気散逸による同位体分別と火山脱ガスが釣り合う定常状態の理論予想の範囲を帯で示した.ALH84001 データ:[25](Ar は上限値).その他のデータは Lammer et al. [24] の参考文献より.Lammer et al. [24] をもとに改変.

大気を主要なリザーバーとする揮発性元素のうち,軽い元素(N, Ne, Ar)の同位体組成は,スパッタリングと光化学的散逸による損失と火山性脱ガスによる供給の定常状態でよく説明できる [24](図 9).この事実は二つのことを示唆している.1 点目は,大気散逸による同位体分別モデルの妥当性である. 2 点目は,現在の定常状態にある同位体組成はもはや初期進化の情報を保持していないということである.

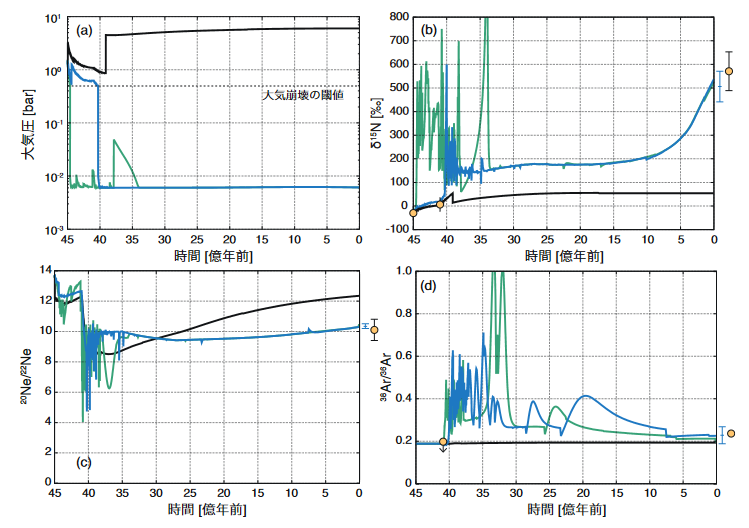

そこで筆者らは過去の同位体組成を制約条件として表層環境を制約するという手法をとった.火星隕石アランヒルズ 84001(ALH84001)の記録する 41 億年前の 15N/14N,38Ar/36Ar 比はコンドライト隕石に近い値を示す [25].筆者らは様々な大気供給・損失過程を組み込んだ同位体組成進化モデルを構築し,大気圧と同位体組成の関係を調べた [26](図 10).

Image Caption :

図 10. 火星大気圧(a)と同位体組成(b - d)の進化.100 通りのモンテカルロ計算から特徴的な 3 通りを選んでプロットしている.黒線:厚い大気.緑線:薄い大気.青線:41 億年前以降に厚い大気から薄い大気に進化した例.データ点(黄色)は現在・41 億年前の同位体組成.Kurokawa et al. [26] をもとに改変.

薄い大気の同位体組成は上述の定常解付近を推移するのに対し,厚い大気のもとでは初生的な同位体組成が長期間維持された.モデル計算結果と ALH84001 データとの比較から,41 億年前の大気圧として約 0.5 気圧以上という制約が得られた.41 億年前は残留磁化記録から推定された火星磁場消失時期とも対応している [27] が,磁場消失が大気散逸を促進したかはよくわかっていない.

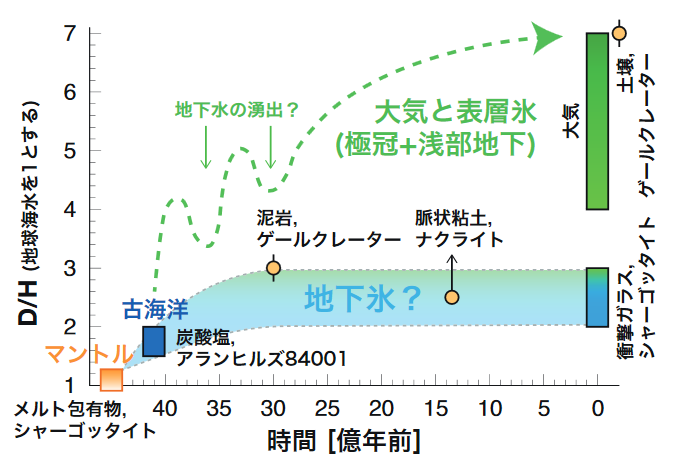

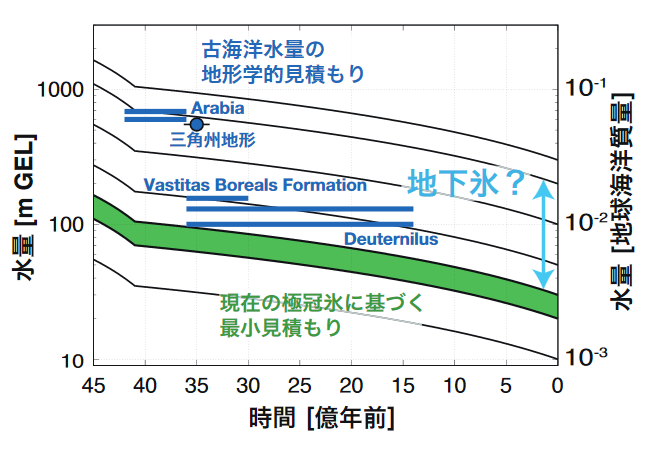

重水素/水素(D/H)比からは火星表層水の散逸進化史を読み解くことができる(図 11, 12).火星隕石 ALH84001 には火星マントル(≒ コンドライト組成)より 1.5 - 2 倍高い D/H が記録されている[28].筆者らは,D/H 比データと火星古海洋体積をもとに,約 0.05 地球海洋質量以上の水が 41 億年前までに失われていたと見積もった [29].一方で,その後の水損失は限定的であり,極冠氷を上回る量の地下氷が現在の火星に存在する可能性がある.ただし,大気散逸による分別係数の不定性が大きいことに注意が必要である.大気散逸が拡散律速の場合を想定した同位体分別係数を採用した場合,現在の大気 D/H 比は地下氷リザーバーからの供給と大気散逸が釣り合う定常解として説明できる [30].その場合,現在の大気 D/H 比は初期進化を反映していないということになる.

Image Caption :

図 11. 火星水リザーバーの D/H 比進化.大気やそれと平衡にある表層氷に加えて,古海洋の水を起源とする地下氷が存在する可能性を示唆している.データ元は黒川,櫻庭 [22] を参照.黒川,櫻庭 [22] より転載.

Image Caption :

図 12. 火星表層・地下水量の時間進化.リザーバーを単一,分別係数 f = 0 とし,D/H 比は以下を仮定した.45 億年前:1.275, 41 億年前:2, 現在:7.実線はある初期水量を仮定した場合の進化を示している.緑は現在の極冠氷量に基づく最小見積もり.古海洋体積のデータ元は [29] を参照.水量の単位である GEL は全球平均水深(Global Equivalent Layer)を表す.黒川,櫻庭 [22] より転載.

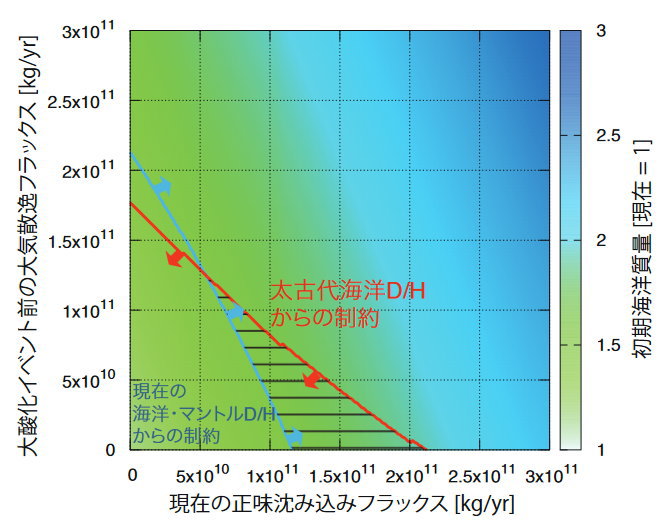

地球海水の D/H 比はコンドライト隕石と大まかに一致している.また,38 億年前の蛇紋岩から復元された当時の海水 D/H 比は δD = -25 ± 5 ‰ であり [31],火星と比較して大気散逸の影響が小さいことを示している.しかし,地球ではプレートテクトニクスに伴う海洋-マントル間の水循環が海水量に影響する.筆者らは,大気散逸と水循環による D/H 比進化モデルを構築した [32](図 13).太古代と現在の海・マントル D/H 比との比較から,大気散逸と比較して分別効果の小さいマントルへの水輸送によって最大で 2 海洋質量の海水が失われた可能性があると結論づけた.

Image Caption :

図 13. 地球の水リザーバー D/H 比進化モデルから得られた D/H 比の制約条件を満たすパラメータ範囲(斜線の領域).青線:現在の海洋・マントル D/H 比を再現するための下限値.赤線:太古代海洋 D/H 比を再現するための上限値.カラーコンター:初期海洋質量.Kurokawa et al. [32] をもとに改変.

3 - 2. 小天体

ここまでの議論では揮発性元素の供給源である小天体の組成としてコンドライト隕石を仮定していた.この仮定が妥当かは自明ではない.母天体の熱進化や破壊,地球表層への落下という一連の過程が揮発性元素組成に影響しうるからである.はやぶさ2やオシリス・レックスによる小天体のその場観測とサンプルリターンは,隕石と小天体間のリンクを解き明かす絶好の機会である.ここで得られた知見を太陽系小天体観測と組み合わせることで,内惑星系への揮発性元素の供給を引き起こした太陽系初期進化および地球型惑星の大気と海の起源の解明につながるはずである.

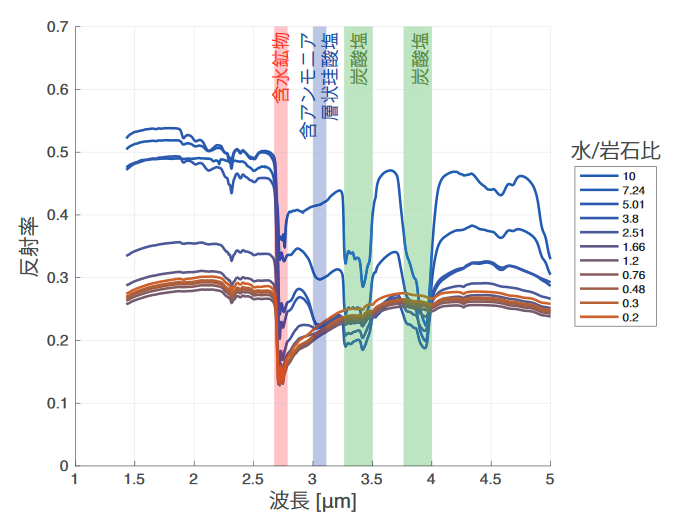

筆者らは,小惑星母天体の水 - 岩石反応で生じる鉱物組み合わせの化学平衡計算と赤外スペクトルの理論計算を組み合わせたモデルを構築した [33, 34](図 14).

Image Caption :

図 14. 小惑星母天体上の水岩石反応における化学平衡組成 [Shibuya et al. 2019] のモデルスペクトル.それぞれの線が岩石(CV コンドライト組成)と水の比に対応している.水に対して CO2,NH3,H2Sをそれぞれ 3 %,0.5 %,0.5 % 仮定した.特徴的な鉱物の吸収帯を重ねて示している.Kurokawa et al. [34] をもとに改変.

母天体の揮発性元素組成・水岩石比・温度によって鉱物組み合わせが異なり,赤外スペクトルに反映される.特に,2.7 μm, 3.1 μm, 3.4 μm と 4.0 μm の吸収帯はそれぞれ含水鉱物,含アンモニア層状珪酸塩,炭酸塩に対応している.小天体探査・観測データと理論予想を比較することで,母天体の揮発性元素組成を制約することが可能となる.

例えば,赤外線天文衛星 AKARI による小惑星帯観測では,2.7 μm に加えて 3.1 μm 吸収帯を持つものが複数発見されている [35].現在の太陽系においてアンモニア氷の雪線は土星軌道付近に位置するため,含アンモニア層状珪酸塩の存在は遠方での天体形成と移動の証拠として解釈される [36].しかし,筆者らのモデルでは,初期組成としてアンモニア氷を含んでいたとしても,含アンモニア層状珪酸塩を示す 3.1 μm 吸収帯は限られた水岩石比・温度の範囲でしか見られなかった.したがって,小天体間の初期組成と熱史の違いの影響を同時に考慮しつつ観測結果を解釈する必要がある.

3 - 3. 太陽系史

筆者らの研究は,地球と火星が同程度の大気・表層水を獲得したものの,元素循環・大気散逸によって異なる進化を遂げてきたことを示した.地球においては, プレート・テクトニクスが駆動する海-マントル間の水循環によって最大 1 - 2 海洋質量の水がマントルに還流してきた [32].火星においては,大気散逸によって大気と表層水が失われてきた [29, 30, 32].水の損失は大気の損失に先んじて起こった可能性がある.水(水素)の散逸は火星表層を酸化し,環境変動の引き金となったかもしれない [22, 24].この進化の違いを招いた可能性のあるプレート・テクトニクスやダイナモ磁場の有無が惑星のサイズだけに起因するものなのか,それ以外の要素を反映しているかは現状不明である.

地球型惑星の揮発性元素の起源が太陽系遠方領域から運ばれてきた小天体である場合,物質輸送を引き起こすイベントが必要である.グランド・タック [37] やニース・モデル [38] のような巨大惑星の移動はその有力候補とされている.一方で,近年提唱されているペブル集積による惑星形成モデルでは,ペブルの太陽系遠方領域からの移動・集積によって地球型惑星に揮発性元素が供給される [39].巨大惑星の形成・移動は揮発性元素の供給のみならず,短周期スーパー・アースが存在しないという太陽系の特殊性とも関連している可能性がある.

いずれの場合でも,太陽系小天体にその痕跡を探し検証することが重要となる.はやぶさ2による小惑星リュウグウのその場スペクトル観測とサンプル・リターンをもとに,小天体観測から物質科学を読み解く方法が確立できる.その知見と筆者らの開発した小惑星の水岩石反応・赤外スペクトルモデル [34] を組み合わせることで,小天体から太陽系史に迫ることができるはずである.

さらに,2024年に打ち上げを目指す火星衛星探査計画 MMX では地球型惑星への揮発性元素供給と惑星進化について新たな理解が得られると期待できる.捕獲起源・巨大衝突起源のいずれの場合でも,火星衛星は火星への揮発性元素供給と関連している可能性がある.サンプル採取に先んじて行われるその場スペクトル観測に上述のモデルを適用可能である.また,MMX では世界で初めて高時間分解能の火星モニタリング観測を行う.筆者らの予想する地下氷リザーバーからの水蒸気放出があった場合,これを検出することが期待できる.こうした研究から,惑星系一般に対する太陽系の位置づけ,普遍性・特殊性に迫ることができるだろう.

4. まとめ

本稿では筆者らのこれまでの研究を紹介するとともに,それらをもとに惑星系の形成と進化を論じてきた.ホット・ジュピターの大気散逸・異常膨張,スーパー・アースの円盤ガス捕獲の研究から,惑星系遠方領域での巨大ガス惑星形成とコア移動によるホット・ジュピター形成,中心星近傍領域での天体衝突によるスーパー・アース形成というシナリオを提示した.太陽系の地球型惑星表層環境の研究からは,元素循環と大気散逸による地球の海水量・火星の大気圧と表層水量進化を制約した.最後に,小惑星母天体上の水岩石反応と赤外スペクトルモデルの研究から,地球型惑星に揮発性元素をもたらしたイベントを議論し,はやぶさ2・MMX といった太陽系探査と連携した太陽系史解明の展望を述べた.ここで提示した惑星系形成・進化シナリオはあくまで作業仮説であり,また太陽系天体進化の謎も数多く残されている.私はこれからも理論研究を軸として太陽系探査・系外惑星観測といった多分野を融合し,惑星系の形成と進化を解明していきたい.

謝辞

本稿は日本惑星科学会2018年度最優秀研究者賞受賞記念論文として執筆しました.受賞対象となった研究成果は多くの方々との共同研究によって得られたものです.共同研究者である中本泰史,LisaKaltenegger,犬塚修一郎,玄田英典,臼井寛裕,黒澤耕介,佐藤雅彦,櫻庭遥,桑原歩,井田茂,Matthieu Laneuville,Julien Foriel,Christine Houser,谷川享行,潮田雅司,松山健志,森脇涼太,JamesDohm,渋谷岳造,関根康人,Bethany Ehlmann の各氏にこの場を借りてお礼申し上げます.また,本稿を丁寧に査読いただいた匿名の査読者の方に感謝いたします.本研究は JSPS 科研費 17H01175,17H06457,18K13602,19H01960,19H05072 の助成を受けたものです.系外惑星データは exoplanet.org の Exoplanet Orbit Database,Exoplanet Data Explorer から取得しました.数値計算の一部は国立天文台天文シミュレーションプロジェクトの共同利用計算機 Cray XC30,Cray XC50 を用いて行われました.スペクトル計算に使用した鉱物データはブラウン大学の RELAB データベースから取得しました.

参考文献

[1] Mayor, M. and Queloz, D., 1995, Nature 378, 355.

[2] Fressin, F. et al., 2013, Astrophys. J. 766, 81.

[3] Ida, S. et al., 2018, Astrophys. J. 864, 77.

[4] Kurokawa, H. and Kaltenegger, L., 2013, Mon. Not. Roy. Astron. Soc. 433, 3239.

[5] Kurokawa, H. and Nakamoto, T., 2014, Astrophys. J. 783, 54.

[6] Alibert, Y., 2017, Astron. Astrophys. 606, A69.

[7] Liu, S-F. et al., 2019, Nature 572, 355.

[8] Owen, J. E. and Lai, D., 2018, Mon. Not. Roy. Astron. Soc. 479, 5012.

[9] Szabo, G. M. and Kalman, S., 2018, Mon. Not. Roy. Astron. Soc. 485, 116.

[10] Guillot, T. and Gautier, D., 2014, Treatise on Geophysics 2nd Edition (Eds. Spohn, T., Schubert, G.), 10.06.4.

[11] Chabrier, G. and Baraffe, 2007, Astrophys. J. Lett. 661, L81.

[12] Kurokawa, H. and Inutsuka, S., 2015, Astrophys, J. 815, 78.

[13] Lopez, E. D. and Fortney, J. J., 2014, Astrophys. J. 792, 1.

[14] Lee, E. J. et al., 2014, Astrophys. J. 797, 95.

[15] Ormel, C. W. et al., 2015, Mon. Not. Roy. Astron. Soc. 447, 3512.

[16] Kurokawa, H. and Tanigawa, T., 2018, Mon. Not. Roy. Astron. Soc. 479, 635.

[17] Kuwahara, A. et al., 2019, Astron. Astrophys. 623, A179.

[18] Okuzumi, S. et al., 2012, Astrophys. J. 752, 106.

[19] Lambrechts, M. and Johansen, A., 2012, Astron. Astrophys. 544, A32.

[20] Okuzumi, S. and Tazaki, T., 2019, Astrophys. J. 878, 132.

[21] Lyra, W. and Umurhan, O. M., 2019, Publ. Astron. Soc. Pac. 131, 1001.

[22] 黒川宏之,櫻庭遥, 2018, 遊星人 27, 127.

[23] Sakuraba, H. et al., 2019, Icarus 317, 48.

[24] Lammer, H. et al., submitted to Space Sci. Rev.

[25] Mathew, K. J. and Marti, K., 2001, J. Geophys. Res. Planets 106, 1401.

[26] Kurokawa, H. et al., 2018, Icarus 299, 443.

[27] Lillis, R. J. et al., 2008, Geophys. Res Lett. 35, L14203.

[28] Usui, T. et al., 2017, 48th Lunat Planet. Sci. Conf., 1278.

[29] Kurokawa, H. et al., 2014, Earth Planet. Sci. Lett. 394, 179.

[30] Kurokawa, H. et al., 2016, Geochem. J. 50, 67.

[31] Pope, E. C. et al., 2012, Proc. Nat. Acad. Sci. 109, 4371.

[32] Kurokawa, H. et al., 2018, Earth Planet Sci. Lett., 497, 149.

[33] Shibuya, T. et al., 2019, 50th Lunat Planet. Sci. Conf., 2132.

[34] Kurokawa, H. et al., 2019, 50th Lunat Planet. Sci. Conf., 1815.

[35] Usui, F. et al., 2018, Publ. Astron. Soc. J. 71, 1.

[36] De Sanctis, M. C. et al., 2015, Nature 528, 241.

[37] Walsh, K. J. et al., 2011, Nature 475, 206.

[38] Gomes, R. et al., 2005, Nature 435, 466.

[39] Sato, T. et al., 2016, Astron. Astrophys. 589, A15.

[40] Han, E. et al., 2014, Publ. Astron. Soc. Pac. 126, 827.

[41] Rubin, M. et al., 2018, Sci. Adv. 4, eaar6297.

Editor : Akira IMOTO

Editorial Chief, Executive Director and Board of Director for The Planetary Society of Japan