次世代太陽系探査

太陽系形成・生命起源

Murchison 隕石 ~ 地球外有機化合物の証拠 ~

Murchison 隕石 ~ 地球外有機化合物の証拠 ~

エポックメイキングな隕石たち その 06. July 01, 2017. Published

奈良岡 浩:九州大学大学院理学研究院地球惑星科学部門

この遊星人記事は、日本惑星科学会遊星人編集専門委員会より許可を得て掲載しております。

要旨

1969年にオーストラリアに落下した Murchison 炭素質隕石にはさまざまな地球外有機化合物が発見された.とくに,地球外での有機物の成因やアミノ酸の D/L 体分布,前太陽系物質などについて多くの情報をもたらしている.

コンドライトという種類の隕石には,微惑星形成以前に原始太陽系星雲に存在した微粒子を初生的な状態で含有しているものがある.こうした隕石は,太陽系初期に存在した微粒子を研究するために欠かせない試料である.サハラ沙漠で発見された Acfer 094 隕石は特にそうした微粒子の保存状態が良く,Acfer 094 隕石を用いた研究で新粒子の発見等の多くの新しい知見が得られている.

1. はじめに

隕石中に有機物が存在するとの報告は古く 18 世紀からなされているが[1],地球外有機化合物の存在を確固にした隕石として Murchison は有名である.落下後ほぼ半世紀が過ぎようとする現在でも,新しい分析法開発も相まって,Murchison 隕石からは有機物に関する多くの重要な研究成果が報告されている.比較的落下量も多いために地球外物質の有機物研究の標準的試料ともなっている.本稿では主に有機物の視点から Murchison 隕石の概略とエポックメイキングな研究を述べる.

2. Murchison 隕石の落下

Murchison 隕石は1969年09月28日午前11時頃(現地時間)に Australia, Victoria 州 Murchison 近郊(36° 37’ S; 145° 12’E)にシャワーとして落下した.当時,生命の起源・化学進化研究の勃興期であり,Urey, Anders, Hayes らの宇宙地球化学の大御所らによって隕石有機物の起源がまさに議論されていた時でもあった[2].Murchison は CM2 炭素質コンドライトに分類され,他の CM2 である Mighei(1889年06月18日,8 kg),Murray(1950年09月20日,13 kg)に比較して,量が多く落下年代も最も新しい.落下総重量は 100 kg 以上で,最大の破片は 7 kg との報告がある[3].当時,NASA Apollo 計画の真只中であり(Apollo 11 号による人類初の月面着陸は同年07月20日),月試料の分析体制が整っていたアメリカにより,その多くが採集された.Chicago Fields 博物館に 49.5 kg, Smithsonian 博物館に 30 kg, Arizona State Univ. に 7 kg 所有されている[3].筆者が Australia の博物館を訪ねた時,隕石展示コーナーに Murchison という名札だけがあり,実物が無かったのにはがっかりした.ちなみに1969年は惑星物質研究にとって奇跡の年であり,Murchison, 月の石の他に,Allende 隕石落下(02月08日)や日本南極地域観測隊による南極隕石の発見もなされている.

3. Murchison 隕石の炭素

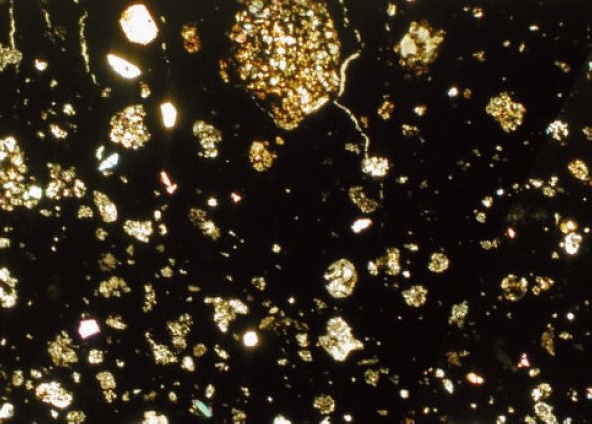

Murchison 隕石の基本的な鉱物記載は1973年に Smithsonian 博物館より冊子として出版され,オンラインにより無料で入手できる[4].全炭素量は約 2 wt% で,そのほとんどは有機物として存在している.また,約 10 wt% の水の大部分を含水ケイ酸塩の結合水として含んでいる.有機物の多くはあらゆる溶媒に不溶な有機物(Insoluble Organic Matter, IOM)で,複雑な高分子状アモルファスとして存在するが,溶媒に可溶な有機物(Soluble Organic Matter, SOM)には炭化水素のような無極性化合物からアミノ酸やカルボン酸のような極性化合物まで非常に多くの化合物が含まれる.他の炭素を含む鉱物としては calcite などの炭酸塩や超微量のプレソーラー粒子(グラファイト,ダイヤモンド,炭化ケイ素)も存在する.隕石母天体上での水質変成のために,多くのコンドリュールは変質作用を被り,タイプ 3 のような球形を保っていない(図 1).また,カンラン石などの無水ケイ酸塩は水と反応して含水ケイ酸塩(粘土鉱物)となり黒色のマトリックスを構成している.有機物は主にマトリックス部に存在していると考えられている.

Image Caption :

図 1. Murchsion 隕石の薄片写真. 黒色マトリックス中のコンドリュールが水質変成によって本来の形状を失っているのがわかる.長辺約 8 mm.

4. 初期の有機化合物分析

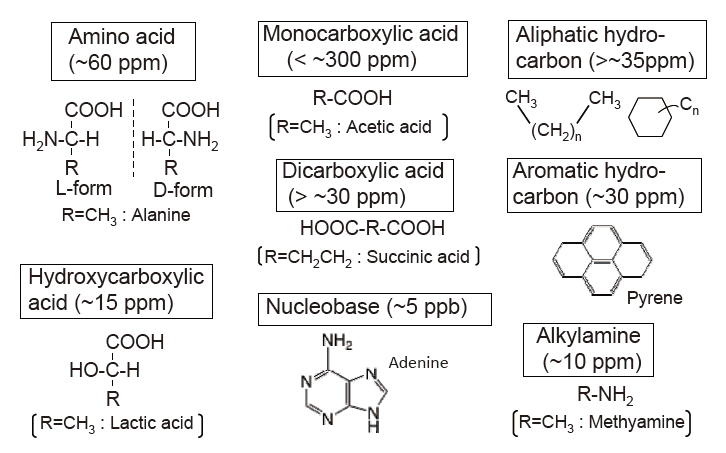

Murchison 隕石の最初の有機化合物分析結果は1970年に Nature 誌に報告された[5].隕石の水抽出物を酸加水分解したものを誘導体化して,ガスクロマトグラフィー/質量分析(GC/MS)によりアミノ酸が分析された 1).グリシン(Gly)の他に,光学異性体をもつアラニン(Ala),バリン(Val),プロリン(Pro),グルタミン酸(Glu)などのアミノ酸は DL ほぼ 1:1 のラセミ体で存在していた.これらはいずれも地球上生物のタンパク質を構成するアミノ酸であるが,地球上の生物は L 型のみ用いている.これらの他に,α- アミノイソ酪酸(AIB)やサルコシン(Sar, N- メチルグリシン)の非タンパク質アミノ酸も見出され,アミノ酸が非生物的に地球外で合成され得ることが初めて示された(図 2 参照).Murchison 以前の研究では隕石アミノ酸の分布は堆積物や土壌中のアミノ酸分布と類似しており,Gly の他に Ala やセリン(Ser)などは L 体優位として存在し,その分布は明らかに地球上での汚染を示す.隕石有機物の分析には地球上での汚染が常に大きな問題となってきた.また,脂肪族炭化水素は GC クロマトグラムにおいて,個々の化合物が分離されない盛り上がり(Hump)として検出され,複雑混合物(Unresolved Complex Mixture, UCM)として報告された.アミノ酸 DL 体分布や炭化水素 UCM は多くの論争を引き起こすことになる.

1) 隕石アミノ酸の多くは加水分解でアミノ酸となる前駆体として存在している.また,アミノ酸は同じ分子内に(+)(-)を持つ両性イオン(分子内塩)であり,揮発性を持たないため,直接 GC 分析ができない.通常はエステル化とアシル化により揮発性化合物に誘導体化してから GC 分析する.

Image Caption :

図 2. Murchsion 隕石に報告された代表的な有機化合物の構造式と濃度(文献[15] [24]より).

5. 隕石有機物の成因と論争

ここで隕石有機物の成因に関する仮説を簡単に紹介したい.

1)分子雲における極低温下で生成した星間分子の寄与,

2)原始太陽系星雲内での熱または光・宇宙線による反応生成物が起源として考えられているが,

3)隕石母天体上における水質変成も有機反応に影響を及ぼしている.

しかし,IOM および SOM 中に ppm から ppb 濃度で含まれる個々の有機化合物に関して,具体的な起源および生成メカニズムはいまだにわかっていない.

星形成領域である分子雲には炭素数 13 までからなる 120 個以上の有機分子が発見され[6],地上では不安定なイオンやラジカル種が存在することと地球物質に比較して非常に重水素濃縮していることに特徴がある.Murchison のバルク同位体組成は地球上のものと大きくは変わらないが,無極性から極性まで様々な溶媒で有機物を抽出すると,とくに極性溶媒(水・アルコールなど)抽出有機物は重い同位体(D, 15N)に濃縮しており[7],少なくとも一部は分子雲環境からの寄与と考えられている(後の個別化合物の同位体組成も参照).

一方で,原始太陽系星雲内には H2 や CO が主に存在し,星雲の冷却に伴って適当な触媒存在下,フィッシャー・トロプッシュ型(Fischer-Tropsch Type, FTT)反応(18 世紀ドイツでの人造石油合成法 Fischer-Tropsch 反応に由来)で有機物が生成することが Anders 率いるシカゴグループにより提案され,Murchison 有機化合物を FTT 実験生成物とともに分析して比較された.脂肪族炭化水素の UCM は分析に用いた GC カラムの分離能が低いためであり,高分離能キャピラリーカラムで分析すると直鎖飽和炭化水素(n- アルカン)が優位に存在し,FTT 反応で得られる炭化水素分布との類似性が主張された[8].しかし,その後の注意深い分析により脂肪族炭化水素は多くの脂環式炭化水素(シクロアルカン)混合物が主であることが明らかにされ[9],n - アルカンの多くは汚染だった可能性がある.また,触媒としてのマグネタイトは母天体上での変質鉱物であり,炭素化合物間での同位体比分布が説明できないなど種々の問題があるものの,原始太陽系星雲内での FTT 反応は可能性の一つとして重要視されている.

熱-触媒による FTT 反応に対して,光や宇宙線などによるラジカル反応は広い意味で Miller-Urey(MU)型反応と呼ばれる.Murchison 中の有機化合物は同じ炭素数では考え得るほとんどの構造異性体が存在し,連続する炭素数にほとんどすべての同族体が存在し,かつ炭素鎖が長くなるにつれて存在量は減少する.そのため,ランダムな炭素伸長が予想される MU 反応で隕石有機物の生成過程が説明しやすい.

6. プレソーラー粒子

前太陽系物質であるプレソーラー粒子の発見もエポックメイキングであった.希ガス同位体の異常組成を持つキャリアーを探すために多量の Murchison を化学処理することにより,プレソーラー粒子は発見された[10].単離したシリコンカーバイド(SiC),ダイアモンド,グラファイトの個々の粒子は二次イオン質量分析計(SIMS)により炭素や窒素などの同位体組成が分析され,前太陽系物質が合成された星々の特徴(AGB 星や炭素星など)が明らかにされるなど多くの成果がある[11].これらの他に,前太陽系に存在した核種を探す試みが Murchison を使って多く行われている.

7. 個別化合物同位体分析とアミノ酸の D/L 分布

世紀をまたいで活発に行われたのは Murchison に含まれる個々の有機化合物の同位体比分析(Compound-Specific Isotope Analysis, CSIA)とアミノ酸の D/L 体分析である.CSIA は個々の化合物の起源や反応過程に関して重要な情報を提供し,とくに地球上での有機物汚染を評価するのに役立つ.最初の CSIA は低分子炭化水素とカルボン酸の δ13C で行われ,地球上では見られない重い値を示し,炭素数が増加するにつれて δ13C は減少した[12].このような同位体分布はアミノ酸[13]や芳香族炭化水素[14]にも見出され,低温下での炭素伸長反応時の速度論的同位体効果と考えられている.また,個々のアミノ酸の δD も + 3000 ‰ 程度まで重水素に富んでおり[15],分子雲における極低温下での生成過程の寄与が考えられている.

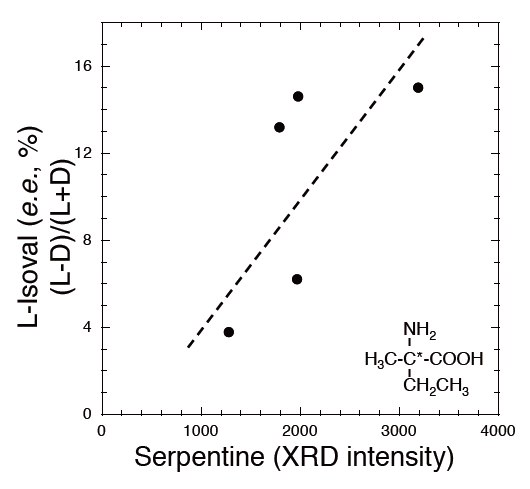

落下直後の分析ではほぼラセミ体であった Ala に大きな L 体過剰が報告されたことも大きな論争となった.一般に L 体過剰は地球上での汚染と思われてきたが,DL 体それぞれの δ 13C, δ 15N はほぼ同じ値で地球上には見られない重い値であった[16].ピークの重なりや隕石の炭素・窒素を用いた地球上での生合成も考えられた.1997年には地球上には存在しない 2 - amino - 2, 3 - dimethylpentanoic acid というアミノ酸が Murchison 中に L 体過剰(エネンチオマー過剰率 7.6 %)で見つかった 2) [17].その後,同じ Murchison でも隕石内の異なる部位において,やはり地球上にほとんど存在しないアミノ酸イソバリン(Isoval)の D/L 比が異なり,カンラン石の水質変成で生じる粘土鉱物 serpentine の量が多いほどL体が優位に存在していた[18](図 3).また他の炭素質隕石の分析結果も合わせて,水質変成度が高いほど Isoval の L 体優位性が報告されている[19].地球上の生物が使用しているアミノ酸に関しては,その L 体過剰は地球上での汚染あるいは微生物による作り換えによる寄与が常に疑われる.地球上での汚染を考慮する必要のない地球外アミノ酸の L 体過剰は隕石が地球でのホモキラリティーの起源になり得るとの解釈を与えた.

2) L - アミノ酸の D - アミノ酸に対する過剰率(エナンチオマー過剰率; enantiomer excess, e.e.)は{(L-D)/(L+D)}×10(0 %)で定義される.

Image Caption :

図 3. Murchsion 隕石中のイソバリンの L 体過剰率と共存する蛇紋石量の比較(文献[13]より作成).

8. IOM と同位体ホットスポット

炭素質隕石中の有機物のほとんどは IOM であり,古くからケロジェン様物質(kerogen-like matter)や巨大分子(macromolecule)などと呼ばれてきた.窒素,酸素,イオウも含む芳香族炭化水素からなる炭素骨格を脂肪族炭化水素が架橋しているモデルが Murchison の IOM に対して提案されている[20].IOM は同位体的に非常に不均一であり,マイクロメートル領域で極端に D, 15N に富むに同位体的ホットスポットがあることが NanoSIMS などにより発見されており,星間分子からの寄与が考えられている.また,IOM の生成メカニズムとして,ホルムアルデヒドの重合(ホルモース反応)も提案され[21],炭素質隕石に存在する有機物グロビュール構造とも関係がある[22].

9. 超高分解能質量分析 3)

Murchison からはさまざまな有機化合物が千種類ほど報告されてきたが,実際には分析・同定が困難な化合物はもっと多く存在する.2010年には Murchison のさまざまな溶媒抽出物をフーリエ変換イオンサイクロトロン共鳴質量分析によって,超高質量分解能(m/Δm 約 90 万)で分析することにより,m/z 100~2,000 の範囲に約 16 万のイオン質量ピークを検出し,CHO, CHNO, CHOS, CHNOS からなる約 5 万の組成式が決定された[23].一つの組成式には複数の構造異性体,位置異性体などが存在し,CH, CHN 組成からなる化合物も多く存在するので,Murchison 中には数十万の有機化合物が存在している.今までに地球外物質に発見された化合物数はそれらの 1 % 程度であり,我々はいまだに地球外有機物について必ずしも多くのことを知っていない.

Murchison 隕石は今後も有機宇宙化学の発展に貢献するであろう.

3) 質量分解能 m/Δm はイオン質量ピークの分離をピーク高さの半分(Full width at half maximum, FWHM)で見分けることで定義される.例えば,m/z 200 でピーク半値幅を 0.001Da で見分けられれば,分解能 20 万(m/Δm 200,000 at m/z 200)である.一般に分解能 10 万以上を超高分解能質量分析と呼び,電子質量をも考慮する必要があり,イオン質量の組成式を決定できる.

謝辞

本稿を書く機会と原稿にコメントをいただいた岡崎隆司氏,野口高明氏,木村眞氏,藪田ひかる氏に感謝申し上げます.

参考文献

[1] Berzelius, J. J., 1834, Ann. Phys. Chem. 33, 113.

[2] Studier, M. H. et al., 1965, Science 149, 1455; Urey, H. C., 1966, Science 151, 157; Hayes, J. M., 1967, Geochim. Cosmochim. Acta 31, 1395.

[3] Catalogue of Meteorites. 4th Ed. 1985, Graham, A. L., Bevan, A. W. R. and Hutchison R. British Museum, London.

[4] Mineralogy, Mineral-Chemistry, and Composition of the Murchison (C2) Meteorite. 1973, Smithsonian Contrib. Earth Sci. No. 10. Fuchs, L. H., Olsen E. and Jensen, J. Smithsonian Inst. Press. Washington D.C., http://www.sil.si.edu/smithsonian contributions/EarthSciences/pdf_hi/sces-0010.pdf

[5] Kvenvolden, K. et al., 1970, Nature 228, 923.

[6] 理科年表,2015, 国立天文台編 丸善.

[7] Epstein, S. et al., 1987, Nature 326, 477.

[8] Studier, M. H. et al., 1972, Geochim. Cosmochim. Acta 36, 189.

[9] Cronin, J. R. and Pizzarello, S., 1990, Geochim. Cosmochim. Acta 54, 2859.

[10] Lewis, R. S. et al., 1990, Nature 348, 293.

[11] Amari, S. et al., 2014, Geochim. Cosmochim. Acta 133, 479.

[12] Yuen, G. et al., 1984, Nature 307, 252.

[13] Pizzarello, S. et al., 2004, Geochim. Cosmochim. Acta 68, 4963.

[14] Naraoka, H. et al., 2000, Earth Planet. Sci. Lett. 184, 1.

[15] Pizzarello, S. et al., 2006, In Meteorites and the Early Solar System II. 2006, Lauretta, D. S. and McSween Jr. Eds. Univ. Arizona Press, Tucson.

[16] Engel, M. H. et al., 1990, Nature 348, 47; Engel, M. H. and Macko, S. A., 1997, Nature 389, 265.

[17] Cronin, J. R. and Pizzarello, S., 1997, Science 275, 951.

[18] Pizzarello, S. et al., 2003, Geochim. Cosmochim. Acta 67, 1589.

[19] Herd, C. D. K. et al., 2011, Science 332, 1304.

[20] Pizzarello, S. 2007. Chem. Biodiver. 4, 680; Derenne, S and Robert, F. 2010. Meteorit. Planet. Sci. 45, 1461.

[21] Kebukawa, Y. et al., 2013, Astrophys. J. 771:19.

[22] De Gregorio, B. T. et al, 2010, Geochim. Cosmochim.Acta 74, 4454; Hashiguchi M. et al, 2015, Geochem. J. 49, 377.

[23] Schmitt-Kopplin, P. et al., 2010, Proc. Natl. Acad. Sci. 107, 2763.

[24] Callahan, M. P. et al., 2011, Proc. Natl. Acad. Sci. 108, 13995.

Editor : Akira IMOTO

Editorial Chief, Executive Director and Board of Director for The Planetary Society of Japan