次世代太陽系探査

太陽系形成・生命起源

Elephant Moraine A 79001 隕石 ~ 火星起源を証明した隕石 ~

Elephant Moraine A 79001 隕石 ~ 火星起源を証明した隕石 ~

エポックメイキングな隕石たち その 04. : June 22, 2017. Published

三河内岳:東京大学大学院理学系研究科

この遊星人記事は、日本惑星科学会遊星人編集専門委員会より許可を得て掲載しております。

要旨

火星隕石はこれまでに 70 個あまりが見つかっている.これらの隕石が火星起源であることが証明されたのは,1980年に南極で発見された Elephant Moraine A 79001 隕石による.火星大気と同一の成分を持ったガスが,この隕石中に含まれていることが分かり,それまで SNC 隕石として認識されていた隕石グループが火星起源であることが明らかになったのである.この隕石をはじめとする火星隕石の研究により火星での火成活動やマグマ組成,マントル進化などが明らかになってきており,火星探査の結果と合わせて火星についての情報を得る重要な源になっている.

1. はじめに

ほとんどの隕石は小惑星を起源とし,約 45~46 億年前の形成年代を持っていることから「太陽系の化石」と考えられている.しかし,隕石の中には,ごく少数であるが月や火星から来ているものがあることが1980年代になって明らかになった.月から来た隕石の場合は,アポロやルナ計画でサンプルリターンされた月試料があるために,その存在が証明できることは理解できよう.それでは,火星から来た隕石の存在はどのようにして明らかになったのだろうか? その答えとなるのが, 今回紹介する Elephant Moraine A 79001(EETA 79001)であり,火星起源となる直接的な証拠を持っていた隕石である.

2. SNC 隕石

今では「火星隕石」と言う言葉は広く使われるようになったが,少し前までは「SNC 隕石」と言う呼び名の方が一般的であった.SNC 隕石とは,シャーゴッタイト(Shergottite),ナクライト(Nakhlite),シャシナイト(Chassignite)という三つの隕石グループの頭文字を取ったもので,化学的特徴などの共通性から同じ母天体を起源とすると考えられていた隕石グループである[1].小惑星ベスタから来たと考えられているホワルダイト,ユークライト,ダイオジェナイトの隕石グループがお互いに強い成因関係があり,それぞれの頭文字をとって「HED 隕石」と呼ばれていることは前号で紹介されているが[2],SNC 隕石の呼び名の方が,HED 隕石よりも先に使われていた.ただし,1970年代前半までに見つかっていた SNC 隕石は全部合わせてもわずかに 6 個であった.

これら 6 個の SNC 隕石に見られた特徴は,約1億8000万年~13億年前という極めて若い結晶化年代を持つこと,わずかながらも水質変成の証拠を持つものがあること,磁鉄鉱をはじめとする三価の鉄イオンを含む鉱物の存在などであった[1].これらの特徴から,SNC 隕石の母天体は,酸化的で,液体の水が存在し,最近まで活動していたことがわかるが,候補となる天体としては火星しか考えられなかった.しかし,この議論はあくまで間接的証拠からの推測の域を出ておらず,SNC 隕石が火星から来たと完全に結論づけることはできなかった.実際に SNC 隕石の火星起源を提唱した論文は1970年代後半からいくつか出版されていたものの[3],直接的な証拠がなかったのである.火星起源がなかなか信じられなかった大きな理由として,当時は,火星はおろか,月から来た隕石も見つかっていなかったことや,火星圏外に岩石をはじき飛ばすための秒速 5 キロメートル以上の衝撃では岩石がすべて溶融もしくは蒸発してしまうという見積りがあったためである[4].

3. EETA 79001 隕石の発見:火星起源の証拠

1970年代から始まった南極での組織的な隕石探査によって大量の隕石が回収されるようになり,それまで数が少なく研究材料に乏しかった隕石の研究は大きく進展することになった.SNC 隕石の研究もこれら南極隕石の恩恵を大きく被った.まず,1977年の暮れに,日米合同の南極隕石探査チームが Allan Hills で 482 グラムのシャーゴッタイトを発見し,ALHA 77005 と名付けられた.この隕石は,それまで見つかっていたシャーゴッタイトと異なり,カンラン石を含んでいた[3].地球のレールゾライトと鉱物組合せは似ており,南極の氷上でなければ,見過ごされても不思議はない石であった.そして,1980年1月にアメリカの隕石探査チームが Elephant Moraine で EETA 79001 シャーゴッタイトを発見した.約 8 キログラムもあるこの隕石に特徴的なのは,強い衝撃によってガラス状に溶けてしまった部分が見られることである(図 1).

Image Caption :

図 1. EETA 79001 隕石の断面図.黒っぽい部分が衝撃で溶融しており,火星大気をトラップしている.画像提供 NASA.

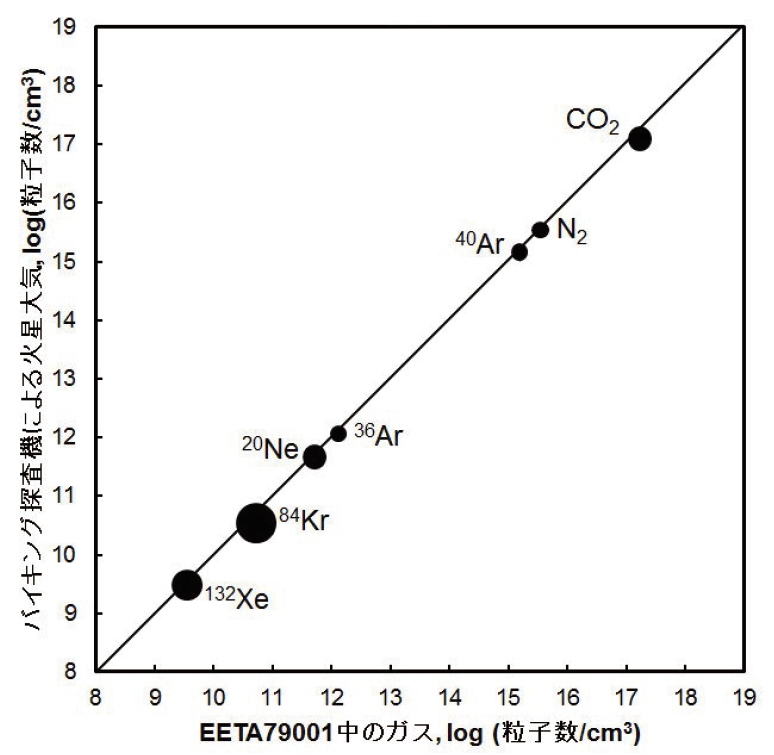

この部分に含まれる希ガス等の同位体組成を計測した結果,1976年に火星に着陸して火星大気の成分を分析したバイキング探査機のデータと一致したのである(図 2)[5, 6].人類は火星からのサンプルリターンはまだ果たしていないが,火星探査機による分析結果から,「SNC 隕石=火星起源隕石」を結論づける直接的な証拠が1983年になって得られたのである.こうして,1980年代半ばになると,SNC 隕石が火星から来たことは広く受け入れられるようになった.この背景には,同じく1980年代に入ってから南極で月起源の隕石が見つかったことや[7],火星表面の岩石を宇宙空間に放出する衝撃が可能であることが新しいモデルによって示されたこともある[8].

Image Caption :

図 2. EETA 79001 隕石中に含まれるガスとバイキング探査機により分析された火星大気の組成を比較したもの.両者は 1:1 に対応していることが分かる.データは[6]による.

4. EETA 79001 の形成過程

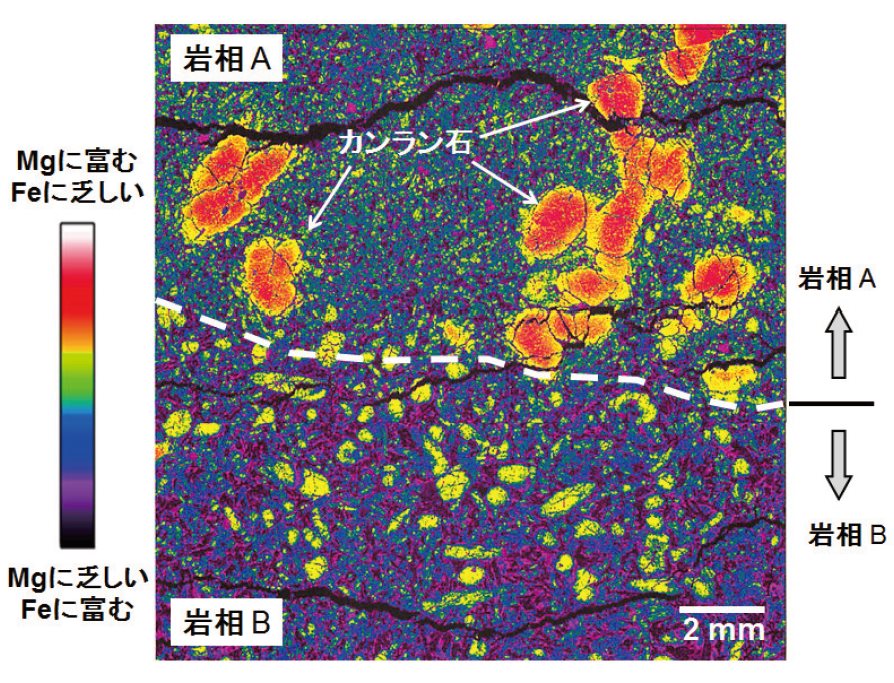

シャーゴッタイトは,主に輝石とマスケリナイト(斜長石が強い衝撃によりガラス化したもの)から成る隕石種と言うのが元々の定義である.南極産シャーゴッタイトが発見される前に見つかっていたシャーゴッタイトは二つしかなく,マグマから結晶化した輝石と斜長石が集まってできた玄武岩だったからである.岩石・鉱物学的にはユークライトによく似ているが,シャーゴッタイトは非常に強い衝撃を受けていることが大きな違いであった. その後, 南極で見つかった ALHA 77005 や EETA 79001 は,前述したように,それまでに知られていた二つのクラシックなシャーゴッタイトとは岩石学的に少し異なっているのが特徴であった.特に EETA 79001 には岩石学的に組織の異なる部分が二つあり,それらが互いに層をなして接触している点は他の隕石には見られないものであった(図 3).

Image Caption :

図 3. EETA 79001 の Mg 分布図.Mg に富んだカンラン石を含む岩相 A(上側)とカンラン石を含まない岩相 B(下側)が接している.輝石とマスケリナイトは両方の岩相に含まれるが,岩相 A の方がより細粒で Mg に富んでいる.

一方の岩相(岩相 B)は,上述の典型的なシャーゴッタイトに似て,輝石(ピジョン輝石・オージャイト)とマスケリナイトから主に成っていたが,もう一方の岩相(岩相 A)では,これらに加えて,カンラン石の大きな斑晶と Ca に乏しい斜方輝石組成の輝石も含んでいた.また,岩相 A の構成鉱物の方が岩相 B よりも Mg に富んでおり,より始原的なマグマ組成を反映していた.しかも,岩相 A の輝石とカンラン石の化学組成は,ALHA 77005 のものとよく似ていたのである.これら 2 相が接していることから,一方が生成した後,もう一方が生成したことは明瞭なわけであるが,それだけに留まらず,それまでに知られていた 3 個のシャーゴッタイトは,同じ天体での連続した火成活動の過程による結晶分化作用により形成された可能性が明らかになったのである.EETA 79001 中のカンラン石や輝石は,急速に冷却するマグマから結晶化しているために,著しい化学的ゾーニングをしており,その冷却速度は 1 時間に 0.05-1 度と見積もられている[9].元々のマグマの形成は地下深部で起こったと考えられるが,この冷却速度は EETA 79001 が火星表面に流れ出した溶岩流の表面近くで結晶化したことを示している.岩相 A の方がより始原的なマグマ組成であることから,まず,岩相 A のマグマが噴出し,その次により分化した岩相 B のマグマが噴出したことが示唆される.

現在では,シャーゴッタイトは岩石学的特徴の違いにより,さらにグループが細分されているが,岩相 A に見られる岩石タイプを「カンラン石フィリック質シャーゴッタイト」,岩相 B に見られるタイプを「玄武岩質シャーゴッタイト」と呼んでいる. また,ALHA 77005 に見られるタイプは「レールゾライト質シャーゴッタイト」や「輝石ポイキリティックシャーゴッタイト」などと呼ばれている.いずれも含有鉱物は化学的ゾーニングが強く,マグマの最終的な固化は火星表層近くで起こったことが推測される.

5. 火星隕石研究の展開

現在では火星隕石の総数は 70 個以上に増えている.1997年に筆者が火星隕石の解説記事を書いた時はまだ総数は 12 個だったが[10],その後,砂漠から多くの火星隕石が発見され,南極からもコンスタントに回収が続いたことから急増することになった.ただし,火星大気と同一の希ガス成分が含まれていることが見つかっているのは本稿で紹介した EETA 79001 と Zagam(i 玄武岩質シャーゴッタイト)の二つのみである.これら以外の試料については,EETA 79001 と Zagami を含めて,酸素同位体組成がすべて同一の分別直線に乗ることから同一母天体(=火星)と言う結び付きになっているのである.

70 個に増えた火星隕石はすべてが火成岩であり,8 割以上はシャーゴッタイトに分類される.多くのシャーゴッタイトの希土類元素組成や Nd,Sr などの同位体組成を測定した結果,シャーゴッタイトは大きく分けて三つのグループに分けられる化学的特徴を持つことが明らかになってきている[11].このことは,マグマの元になったマントルが不均質であったことを示しており,地殻物質の同化作用などが提唱されている.また,このような化学的特徴によるシャーゴッタイトの分類は,岩石学的タイプによる分類とは全く対応していない.それぞれのマントルで形成されたマグマが,その後どのような結晶化過程を経たかにより,形成される岩石の岩石学的タイプは決まる.そのため,火星マグマの固化過程はマントルソースの違いに関係なく,いずれも同様な過程を経て各種の岩石タイプを形成したことを示している.

70 個もの火星隕石が見つかっているにもかかわらず,1970年代にわずか 6 個の SNC 隕石しかなかった時代の S,N,C と言う三つのグループに当てはまらないような異質の火星隕石は今でもほとんど見つかっていない(残念ながら).数少ない例外の一つが約 41 億年前の古い結晶化年代を持つ ALH 84001 であり,火星生命の痕跡が存在するか否かでかつて大きな論争を巻き起こした[12].また最近,S,N,C に分類されない全く新しいタイプとして話題になっているのが,サハラ砂漠で見つかったNWA 7034(+そのペア隕石)である[13].この隕石は火星隕石では初めてのレゴリス角レキ岩であり,年代測定では約 44 億年,21 億年,17 億年前などの様々な形成年代が得られている.6000 ppm もの H2O が含まれており,揮発性成分も含めて火星の地殻形成史やマントル進化史を考える上で重要な試料となっている.また,バルク組成は,火星探査機によって得られている火星表面の岩石・土壌組成とよく似た化学組成を持っており,火星表面を代表する試料の可能性があることも注目点である.

火星表面には堆積岩が広く分布することが探査機による調査で知られてきているが,近い将来には,このような堆積岩の火星隕石が見つかるかもしれない.筆者は2012-2013年に日本・ベルギー共同で実施した南極セール・ロンダーネ山地での隕石探査に参加することになり,火星堆積岩発見の野望を秘かに持って探査を行ったが,残念ながら明らかな堆積岩の火星隕石は見つけることはできなかった.いずれにせよ,火星の研究は,本稿で紹介したような火星隕石の分析と火星探査を両輪として,相補的な形で推し進められており,今後も次々と新しい発見が行われることが期待される.

謝辞

木村眞氏,野口高明氏,岡崎隆司氏には本稿執筆の機会を与えて頂き,粗稿を読んで頂いた.また,長尾敬介氏には火星隕石中の希ガス組成について議論して頂いた.これらの方々にこの場をお借りして感謝致します.

参考文献

[1] McSween, H. Y. Jr, 1985, Rev. of Geophys. 23, 391.

[2] 山口 亮, 2014, 遊星人 23, 130.

[3] McSween, H. Y. Jr. et al., 1979, Earth Planet. Sci. Lett. 45, 275.

[4] O’Keefe, J. D. and Ahrens, T. J., 1977, Proc. Lunar Sci. Conf. 8, 3357.

[5] Bogard, D. D. and Johnson, P., 1983, Science 221, 651.

[6] Wiens, R. C. and Pepin. R. O., 1988, Geochim. Cosmochim. Acta 52, 295.

[7] Marvin, U. B., 1983, Geophs. Res. Lett. 10, 775.

[8] Vickery, A. M. and Melosh H. J., 1987, Science 237, 738.

[9] Mikouchi, T. et al., 2001, Meteorit. Planet. Sci. 36, 531.

[10] 三河内 岳・宮本 正道, 1997, 遊星人 6, 29.

[11] Symes, S. et al., 2008, Geochim. Cosmochim. Acta 72, 1696.

[12] McKay, D. S. et al., 1996, Science 273, 924.

[13] Agee, C. et al., 2013, Science 339, 780.

Editor : Akira IMOTO

Editorial Chief, Executive Director and Board of Director for The Planetary Society of Japan