次世代太陽系探査

太陽系形成・生命起源

有機ナノグロビュール

有機ナノグロビュール

始原天体有機物研究の今とこれから III. : October 15, 2016. Published

中村圭子:アメリカ航空宇宙局ジョンソン宇宙センター地球外物質探査科学部門

この遊星人記事は、日本惑星科学会遊星人編集専門委員会より許可を得て掲載しております。

要旨

隕石中の不溶性有機物の一部である有機ナノグロビュールは,星間分子雲あるいは原始太陽系円盤外縁部の極低温環境に起源をもつ極めて始原的な有機物で,これまで数多くの始原惑星物質中で存在が確認されている.太陽系形成以前からの情報を記録している有機ナノグロビュールがこれほど多くの始原惑星物質中で認められるということは,これらが太陽系形成初期においていたるところに存在し,惑星系形成において重要な役割を果たしたことに他ならない.有機ナノグロビュールの形状や有機化学・同位体組成,存在量の違いをサンプル毎に比較することにより,母天体自身の物質進化・変性過程の解明にも役立つと期待される.本稿では有機ナノグロビュールの特徴・起源とこれまでの研究結果を時系列にそってレビューする.

1. はじめに

有機ナノグロビュールとは,多くの始原的太陽系物質中に認められる不溶性有機物からなるナノサイズ球体(ナノグロビュール)で,多くの場合,中心部分が空隙で,明瞭な同心円状のコア・マントル構造を持つ。有機ナノグロビュールは,筆者が「コアマントル状アモルファス炭素粒子の発見」[1] として本誌にも発表した2002年当時は,透過型電子顕微鏡による形状と周辺鉱物との関連の観察及び,限られた分光分析による化学組成の傾向が指摘できたのみで,その起源・形成過程は推測の域を出なかった.しかしその後のナノスケール分析法の向上・普及により飛躍的に解明が進み,2006年には NANOSIMS による in situ(その場)同位体分析によって,太陽系物質の同位体とは著しく異なる水素及び窒素同位体比が検出されたことから,ナノグロビュールは分子雲あるいは原始太陽系円盤外縁部の極低温環境に起源をもつ始原的な有機物であると確定した[2].2014年現在では数多くの始原惑星物質中でナノグロビュールの存在が確認されている[ 表1].

表 1. 有機ナノグロビュールが確認された地球外物質サンプル一覧.電子顕微鏡による形状の確認と NANOSIMS による N 同位体異常が確認されたもののみ記載.*[13]は北海道大学の同位体顕微鏡での水素同位体を測定.

| サンプル名 | タイプ | 文献 |

| Tagish Lake | CI breccia | [2] |

| Orgueil | CI1 | [5] |

| Bells | CM2 | [5-8] |

| Murchison | CM2 | [5,8,9] |

| Paris | CM2 | [10,11] |

| Sutter's Mill | CM breccia | [12] |

| GRO95577 | CR1 | [5,8] |

| NWA801 | CR2 | [9,13*] |

| EET92042 | CR2 | [5,8] |

| QUE99177 | CR3 | [5,8,12,45] |

| ALH77307 | CO3.0 | [8] |

| Isheyevo | CH/CB | [14] |

| Comet Wild2 | 彗星塵 | [5,15-16] |

| Chondritic IDPs | 含水・無水 | [6,17] |

本稿では便宜上 Tagish Lake または Bells 隕石中のナノグロビュールを中心に進めるが,代表的なナノグロビュール研究論文全てを適宜に引用するように努めた.隕石ごとの詳細については引用文献をご参照いただきたい.

隕石中のアミノ酸に関しては薮田博士による「始原天体有機物研究の今とこれからI.アミノ酸」[3] を,また有機ナノグロビュール以外の不溶性有機物(Insoluble Organic Matter : IOM)に関しては癸生川博士による「始原天体有機物研究の今とこれからII.不溶性有機物」[4] をご参照いただきたい.

2. 有機グロビュール研究の意義

現在我々が手にとって分析することができる地球外物質の中でも,炭素質コンドライトおよび彗星塵は最も始原的な太陽系物質と考えられているが,その構成物質が記録する母天体形成までのイベントは多種多様である.高温太陽系星雲ガスの形成(CAIs),ガスの凝縮・蒸発による塵の形成(マトリクス),太陽近縁での高温凝縮物質の形成(CAIs,コンドリュール).そしてそれらが混合・集積し微惑星を形成したのちに母天体上での二次変成(熱変成,水質変成,衝撃変成など)を受ける.

コンドライトや彗星塵の中には,これら母天体上での変成過程を経てもなお太陽系形成以前の情報を留める物質・プレソーラー粒子(Presolar grains)が存在する[18].ミクロンサイズに満たないプレソーラー鉱物粒子(星間塵,SiC やグラファイトなど)は希ガスや炭素・窒素・珪素の同位体比異常を持つことから赤色巨星や超新星爆発を起源とすることがわかっている[18].また炭素質コンドライトから化学抽出された IOM からは 500 種以上の高分子有機物が検出されている。それら中には水素・窒素同位体比が太陽系(地球)の同位体比からかけ離れていることから,星間空間・極低温の分子雲を起源とする始原的なプロトソーラー(Protosolar)有機物が含まれているといえる.

これらのプレソーラー・プロトソーラー粒子,特に変成に弱い始原的有機粒子が(1)いかにして母天体上での変成を免れ,あるいは変成を受けつつも太陽系形成以前の情報をとどめることができたのか,(2)変成を受ける前の有機物本来の姿とはいかなるものか.そして(3)有機物が隕石中でいかにして他の構成無機鉱物と交じり合い,共存しているのか.これら 3 つの謎を解き明かすことは,その他の固体惑星物質研究と共に太陽系構成鉱物と惑星形成解明につながる.IOM 研究における多くの偉業は,それらを化学的に抽出する手法でのみなされてきたが,上記の 3 つの謎を解くためには有機溶剤を用いないミクロトーム法や Focused Ion Beam (FIB)といった無機・有機物質を同時に研磨できるサンプル作成法の確立と,21世紀に入ってから急速に発展したナノスケールその場同位体分析の普及を待たねばならなかった.

3. 有機ナノグロビュールの TEM 観察

カナダの凍結湖上に落下し,サンプルの一部が隕石落下直後に回収され冷凍保存された Tagish Lake 隕石は地球上での有機物汚染が最小限に留められた炭素質コンドライトで,有機物のその場観察には最適であった.Tagish Lake 隕石のバルク密度は 1.67 g/cc と他の隕石試料と比べて低密度で[19],マトリクス部分は特に脆く,岩石試料の透過型電子顕微鏡(TEM)用薄片作成に通常用いられていたイオン研磨法では試料作成が困難であった.そのため,惑星間塵(IDPs)や軟金属,生体物質の試料作成に使われていたウルトラミクロトーム法を Tagish Lake 隕石のマトリクス薄片作成に応用した[1].包埋には従来のエポキシ樹脂は使わず,代わりに常温で液体から透明固体に変化する純粋硫黄を使用することで,試料作成による有機汚染の可能性を除去した.

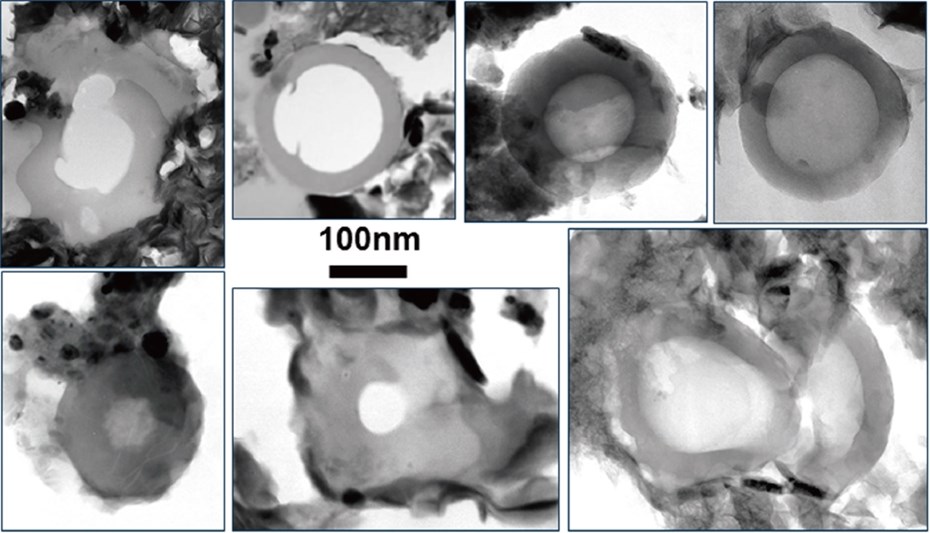

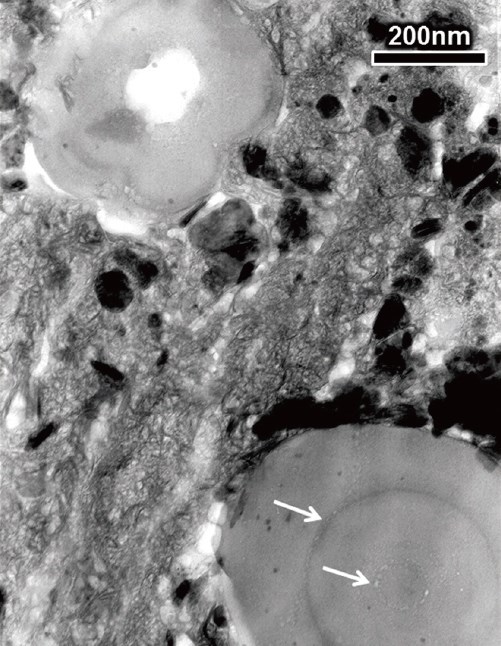

ウルトラミクロトームで 50 - 70 nm の厚さに薄切りにした Tagish Lake 隕石のマトリクスには,主要鉱物であるサポナイトやサーペンティンなどの含水ケイ酸塩の隙間に埋まるような形で,球状のアモルファス物質が数多く観察された(図 1 - 3).この物質の直径は平均 200 nm,最大でも 2 μm に満たず,中心部分が空隙のものがほとんど(図 1)で,薄片化によってドーナツ状に見えるが,元は核部分が空洞のナノサイズ球体(ナノグロビュール)である.図2 下のグロビュールのように中央の空隙がないものや,明瞭な同心円状のレイヤー構造を持ち,レイヤーの間に気泡(図2 下,矢印)を含むものも確認できた.

Image Caption :

図 1. Tagish Lake 隕石の有機ナノグロビュールの TEM 明視野像.

Image Caption :

図 2. 層状ケイ酸塩(サポナイト,網状)と硫化物(黒色)のマトリクスに埋まる二つの有機ナノグロビュール.中心部分が空洞でないナノグロビュールは同心円状の層をなしており,層間に多数の気泡がある(白矢印).Tagish Lake 隕石より[1].

ナノグロビュールから得られたエネルギー分散型X線分光(EDS)及び電子エネルギー損失分光(EELS)(共に空間分解能は~ 30 nm)によると,ナノグロビュールはアモルファス炭素構造に酸素・窒素・硫黄・塩素が含まれていることがわかった.

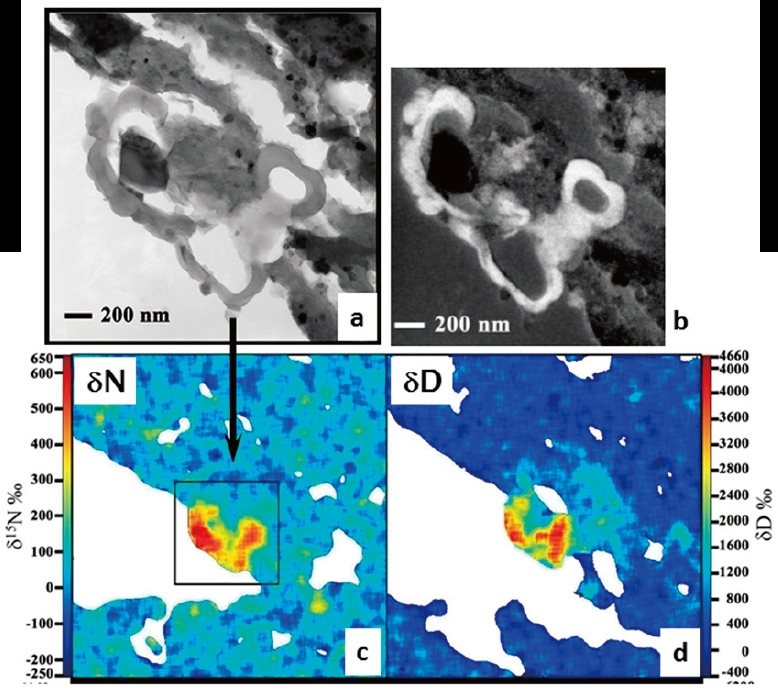

比較的大きなナノグロビュールの TEM 明視野像(図 3a)とエネルギーフィルター像(C K-edge,図 3b)を見ると,ナノグロビュールのマントル部分はさらに細かな炭素質粒子(100 - 200 nm)で構成されていることがわかる[2].

Image Caption :

図 3. 有機ナノグロビュールの TEM と NANOSIMS を併用したイメージング.(a):TEM 明視野像,(b):C K-edge エネルギーフィルター像,(c):δ15N 像,(d):δD 像.Tagish Lake 隕石より[2].

その後 Bells, Mighei, Murchison, Murray 隕石という四つの CM2 炭素質コンドライトの TEM 観察でも同様のナノグロビュールが確認された[19].化学組成は Tagish Lake 隕石中のグロビュールと同様であったが,さらにくわしい EELS 分析の結果,アモルファス炭素構造は芳香族炭素の割合が高いことがわかった[19].また Orgueil 隕石(CI1)から化学抽出された IOM からも,上記と同様の特性をもつナノグロビュールが発見されたことからナノグロビュールが不溶性有機物であることが確認された[20].

上記のような TEM 観察・分析のみの限られた情報に基づいて,その組織が分子雲を模擬した実験生成有機物と酷似していることから,有機ナノグロビュールもまた分子雲中で生成されたアモルファス氷星間塵が隕石母天体に取り込まれたのち,低温に保たれたままマトリクスの含水層状ケイ酸塩を形成したのと同じ水溶液中で再合成されたと仮説が立てられた[1].2006年に有機ナノグロビュールの窒素・水素の同位体組成情報が得られ,その形成起源はさらに絞り込まれることになる.

4. 有機ナノグロビュールの TEM 観察

21 世紀に入り惑星科学分野で本格的に稼動し始めた高空間分解能二次イオン質量分析器 NANOSIMS の最大の利点は,薄片試料の数十 μm の領域の同位体組成分布を 100 nm 以下の空間分解能で定量的なイメージとして最大7種の質量を同時取得できる点である(NANOSIMS の詳細については[21] を参照).図 3,4 のようにウルトラミクロトーム薄片(厚さ 70 nm)をTEM観察し,ナノグロビュールの形状・化学組成・鉱物分布状況を把握した後,さらなるサンプルプロセスを経ずとも NANOSIMS で水素・窒素・炭素などの同位体組成分布を取得することができる.

図 3c,d に示す Tagish Lake 隕石マトリクスの δ15N と δD 同位体組成像を観ると,TEM で確認したナノグロビュールに 15N とD が濃集していることが明らかである.水素が特に水熱変成に敏感である[22] ことを裏付ける証拠として,δ D 像(図 3d)をみると,D がグロビュールから周囲のマトリクスに滲みでている様子が見て取れる.このような現象は窒素同位体では見られない(図 3c).有機ナノグロビュールの水素がマトリックスの含水鉱物の構造水あるいはその隙間に拡散していったものと考えられる.

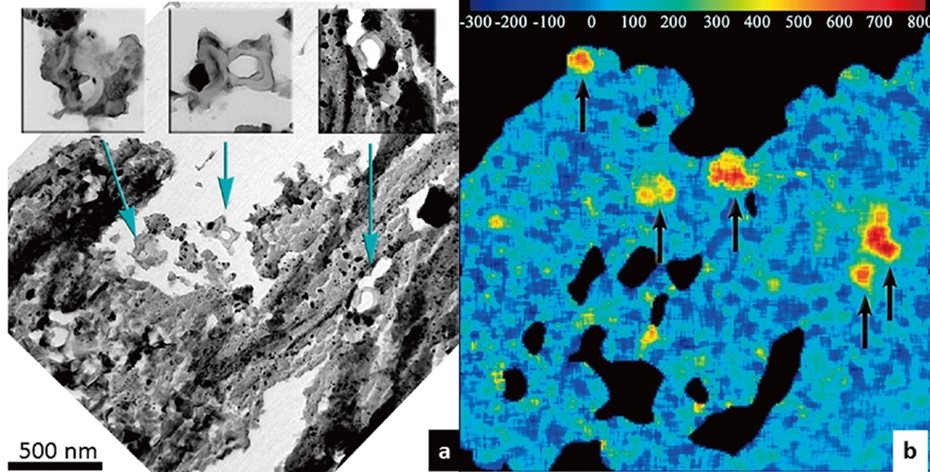

水素同位体に関しては,TEM 観察に伴う電子線照射により最大で δ D ~+ 1000 ‰ ほどの同位体分別が起こることが確認されているため[8,23],グロビュール中の水素同位体を議論する際には,水素・窒素同位体測定後に FIB でδ D,δ15N 濃集部分を切り出し,TEM でナノグロビュールの存在を確認するという方法が望ましい.図 4 に Bells(CM2)隕石のマトリクス部分広領域(2 μm2)の TEM 像(図4a)・δ15N 像(図4b)及び領域内のナノグロビュールを矢印で示す.グロビュール以外でも 100 nm 以下の大きさで 15N が濃集している箇所があるが,グロビュールは全てにおいて 15N のホットスポットとなっており,δ15N も大きいことがわかる.

Image Caption :

図 4. Bells(CM2)隕石のマトリクス部分広領域(2 μm2)TEM・NANOSIMS coordinatedイメージング.(a):TEM 像とグロビュール部分の拡大図,(b):δ15N 像.領域内のナノグロビュール位置を矢印で示す[6].

TEM と NANOSIMS を併用したグロビュール個々の同位体組成分析の結果,有機ナノグロビュールの δ15N 値は Tagish Lake 隕石:+200- +1000 ‰ [2],Bells 隕石:+500- +2000 ‰ [5, 6] と,それぞれの隕石の全岩(bulk)δ15N 値:+77 ‰ [24], +335 ‰ [25] よりも突出していることがわかる.また数十 nm の距離に隣接し合うグロビュールの窒素同位体組成がそれぞれ大きく異なる(図 4 参照)ことから,個々のグロビュールの同位体組成のばらつきは,隕石母天体での水熱変成によるものだけではなく,母天体に含まれる以前のグロビュール形成時にすでに同位体組成が不均一であったことがうかがえる.De Gregorio ら[5] は 7 種の始原隕石から化学抽出した IOM 中に明らかにナノグロビュールの形状を保ったままの物質を確認し,これらの形状・窒素同位体組成・有機化学組成の比較を行い,岩石タイプによって特異な傾向があるか調査した.その結果,ナノグロビュールの窒素同位体組成に関しては,岩石タイプ別の傾向は確認できず,バルク δ15N が高い隕石ほどナノグロビュールの数もグロビュール自体の δ15N も高いことがわかった[5].

5. 同位体組成から見る有機ナノグロビュールの起源

地球上での有機汚染の可能性:

有機ナノグロビュールの 15N/14N 比は地球の大気窒素と比べて 1.2~2 倍,D/H 比では地球の標準平均海水と比べて 2.5~9 倍の値を示すことから,これらが地球上での有機汚染によって形成された可能性は排除できる[2].

小惑星・彗星など母天体起源の可能性:

NAN-OSIMS による同位体イメージングで明らかになったように,ナノグロビュールは周辺のマトリクス部分と同位体組成が完全に異なり,またバルク同位体組成よりも明らかに高い 15N/14N(図 5)・D/H 比値を示すことから,ナノグロビュールは母天体上で形成されたものではないと断定できる.特記すべき点として,ナノグロビュールが含水鉱物に富む隕石マトリクス中と,水質変成が認められていない無水鉱物からなる CR3 タイプ炭素質コンドライトマトリクスや, 無水彗星塵(STARDUST によって持ち帰られた Wild2 彗星粒子や無水 IDP)の両方で見つかっていることから,小惑星や彗星母天体中での水質変成によってナノグロビュールが形成された可能性は排除できる.また水質変成によって重水素や 15N の濃縮は理論的にも実験的にも実証されていないため,有機ナノグロビュールに関しては,[1,28]のような水溶液中での球体形成は当てはまらない.

Image Caption :

図 5. Tagish Lake 隕石中の有機ナノグロビュールの窒素及び炭素同位体組成(黒丸,26 個の異なるナノグロビュールの測定値.誤差は 1σ)のバルク組成との比較[2].バルク組成:CI1(δ15N=+31 ~ +52 ‰),CM2(δ15N=+15 ~ +47 ‰)[25].ただし Bells 隕石(δ15N=335‰)を除く.Tagish Lake 隕石バルク組成は白抜き菱形,Tagish Lake 隕石の有機物は白抜き四角で示す[2].

超新星・炭素星など星周起源の可能性:

有機ナノグロビュールの窒素・水素同位体組成は太陽系組成からもバルク組成からもかけ離れていたが,炭素同位体組成は δ13C ~- 77から+ 16 ‰ と,バルク組成(-9 ‰)と比べても大きな異常は認められなかった(図 5).また数多く抽出されている鉱物星間塵・SiC [29,30] の同位体組成と比較した場合,その組成範囲がいかにわずかであるかが一目でわかるように(図 6),炭素同位体組成からみて有機ナノグロビュールは Circumstellar 起源ではないことがうかがえる.有機ナノグロビュールの起源を考える場合,星周起源以外での15N 及び重水素の濃縮が可能な領域を考えなければならない.

Image Caption :

図 6. 有機ナノグロビュールの窒素及び炭素同位体組成領域(矢印で挟まれた領域)とプレソーラー SiC の同位体比較.プレソーラー SiC プロットは[18]に基づく.データ出展は[18]参照.

分子雲あるいは原始太陽系円盤外延部起源:重水素と水素,あるいは 15N と 14N はそれらの質量の違いから重い同位体を持つ分子はゼロ点振動エネルギーが低く,これらの同位体交換反応は発熱反応となる.極低温付近では逆化学反応が起きないため,有機分子は高い D/H,15N/14N 比を持つことになる.また D を含むイオン分子が電子と結合する際,解離結合により D 元素が出来ることからさらに D/H 比が高くなる[31,32].有機ナノグロビュールが持つ水素・窒素の同位体組成(D/H ~太陽系組成の 10 倍,15N/14N ~太陽系組成の 2 倍)を可能にするには,10 K 以下という極低温の環境でなければならない[33].このような条件を満たし,メタンやアンモニアなどの単純有機物を形成するに足る分子を持つ宇宙環境として,Bok Globule と呼ばれるような星間分子雲,あるいは分子雲の中でも特に密度の高い分子雲コアが考えられる[32].分子雲は水素密度が高く(水素個数密度:103 - 104cm- 3),極低温(10~数10 K)の領域で,分子ガスが重力収縮することによって,星が生まれると考えられている.

分子雲と同様に重水素・15N 濃縮が可能な極低温環境として,カイパーベルトのような原始惑星系円盤の外縁部(30 AU 以遠)あるいは,原始星コアから 100 AU 程度離れた原始太陽系円盤外縁部があげられることから[34] これらの領域でも高い重水素・15N 過剰をもつ有機ナノグロビュールが形成され得る.

6. 有機ナノグロビュールの形成過程

分子雲には鉱物を核とし,その周りを CO,H2O,メタノール,PAH などの分子雲中の有機物,さらに分子雲での UV による光化学反応で生成された有機物・アモルファス氷と炭素質微粒子が層状にとりまく星間塵が存在すると理論的に考えられている[35,36].このような有機質星間塵を発案者の名前を冠して Greenberg モデル星間塵と呼ぶ.始原的隕石・彗星塵中で見つかった有機ナノグロビュールは Greenberg モデル星間塵と形状・サイズともに非常によく似ている.しかしながら図 7 のように鉱物の核を持つ有機ナノグロビュールは例外的で,ほとんどの場合で核部分は空隙が観察されている.

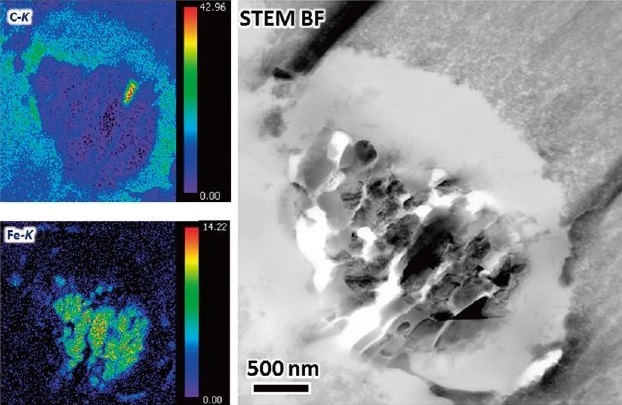

Image Caption :

図 7. Wild2 彗星塵中で観察されたシリケイト鉱物の核を持つ有機ナノグロビュールの TEM 像と C-K,Fe-K の X 線元素マップ[16].

Greenberg モデル星間塵理論に基づいて有機ナノグロビュールの形成過程を理解するにあたり,ナノグロビュールの中心空隙内にはもともとどのような物質が含まれていたのか,という謎を解明する必要がある.ナノグロビュールを TEM で観察すると,その中心部分はほとんどの場合で空洞(hollow)になっている.これは化学抽出した IOM 中のナノグロビュールの場合,中心部分の鉱物が融け出てしまっただけかもしれないし,またウルトラミクロトームで薄片を作成した場合には,中心部分に含まれていた硬い鉱物が切断の際の物理的圧力によって押し出されてしまった可能性が懸念される.ナノグロビュールの内部構造を観察するため,大阪大学の松本らは放射光 X 線源を用いた 3 次元トモグラフィーで非破壊分析を行った[37].その結果,ナノグロビュール内部は鉱物,あるいはハーライト(NaCl)やシルバイト(KCl)のような水溶性の岩塩鉱物や水溶液の存在も確認できなかった.TEM でのトモグラフィー撮像でも同様の観察結果が出た[38].有機ナノグロビュールは Greenberg モデル有機星間塵のように鉱物を核とする代わりに,揮発性の高い氷が核となって形成された結果,環境温度上昇に伴い核部分が空隙になったと考えられる.図2 下のナノグロビュールのように,核部分の空隙が存在せず同心円状構造を持つものの場合は,揮発性氷の代わりに有機物が核となったと考えられる.また PAH を原材料とした分子雲空間模擬実験でも鉱物の核を持たずとも形状・大きさが有機ナノグロビュールと似通った有機球状物質が生成できることが確認されている[39].

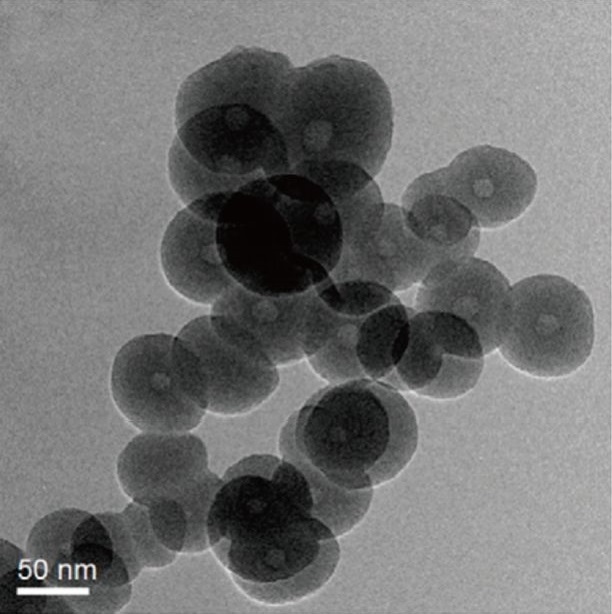

Image Caption :

図 8. ナノグロビュール模擬実験で生成された有機球状物質の TEM 像.[39]より抜粋.

7. 有機ナノグロビュールの化学組成

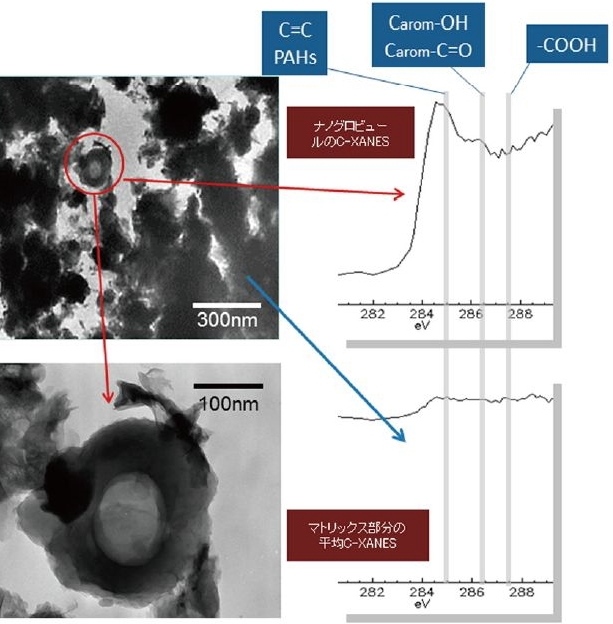

サブミクロンの大きさしかない有機ナノグロビュールの詳しい化学組成を得るためには,高分解能で有機分子の分布状態を分析できる技術が必要である.これまでは放射光走査型透過 X 線顕微鏡を用いた炭素X線吸収端近傍構造スペクトル(C-XANES)分析が行われてきた.図 9 に示す有機グロビュールとマトリクスの C-XANES 比較からみて,有機グロビュールは主に PAH からなることがわかる[40].

Image Caption :

図 9. Bells 隕石中有機ナノグロビュールとマトリクスの C-XANES スペクトル比較[37].285 eV:芳香族炭素由来の二重結合炭素(C = C:オレフェン), 286.5 eV:芳香族ベンゼンに結合したケトン(-C=O)及び水酸基(-OH),287. 5 eV:カルボキシル基(-COOH)[40].

隕石から抽出した IOM と,その IOM 中に含まれる有機ナノグロビュールの C-XANES スペクトルを比較した結果,ナノグロビュールにはケトン基及び水酸基を伴う PAH が多く含まれていることがわかった[7,8].これらのグループはまた,ナノグロビュールと IOM の C-XANES 分析後に NANOSIMS を用いた同位体分析を行った.その結果 C-XANES 分析で,より顕著な芳香族性を示したナノグロビュールほど高い 15N/14N 比を伴うことから,芳香族性が高く 15N に富むナノグロビュールほど,母天体上での熱変成を強く受けていないオリジナルに近いものだと結論づけた[7,8].これは[4] で示された加熱実験結果とも一致する.水質変成の影響をほとんど受けていない CR3 隕石中に見られるナノグロビュールからは,N-XANES 分析でニトリル基(- C ≡ N)が検出されている[41].ニトリル基はまた水質変成に非常に敏感で,一般的な IOM ではこれまであまり検出されてこなかった[41].

8. 隕石タイプ別によるグロビュールの変化

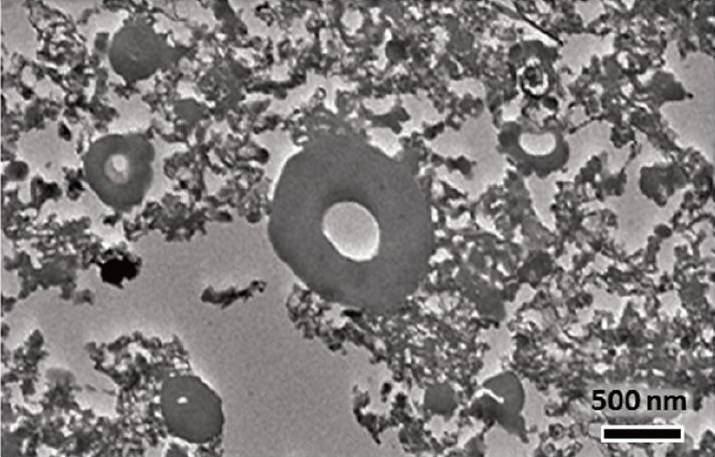

有機ナノグロビュールが,隕石から抽出した IOM 中でも特徴的な球状を保持していると考えられることから(図 10)ひとまとめに数多くのナノグロビュールサンプルの有機化学組成分析が可能になった.しかしこれらの形状は,激しい酸を用いた化学抽出作業過程で変形してしまっている可能性がある.また抽出過程で IOM は必ず酸溶液中に浸されるため,[28] のような水溶液中での球体形成が化学抽出作業途中で起こる可能性がある。酸水溶液中で形成された球体では 15N や D の凝縮は起きないため,同位体組成が低く見積もられてしまう。化学抽出した IOM 中のグロビュールの形状・組成比較,起源の議論には特に注意が必要である。隕石中でのナノグロビュールの分布状況や周辺鉱物との関係性を調べる際には,ウルトラミクロトームと TEM 観察による地道な確認作業が不可欠である.

Image Caption :

図 10. GRO95577(CR1)から抽出した IOM 中の有機ナノグロビュールの TEM 明視野像.[5]より抜粋.

先に述べたとおり,ナノグロビュールの窒素同位体組成と隕石タイプには整合性はなく,また隕石中で隣り合ったナノグロビュール同士でも同位体組成が大きく異なることがある.そのため,ナノグロビュールの同位体は母天体上での水熱変成よりも,元来から持つ個々の同位体組成,つまりは有機ナノグロビュールの起源である分子雲あるいは原始太陽系円盤外延部というとてつもなく広大で不均一な形成環境の地域的な条件にかぎりなく依存するものと考えられる。しかし,隕石別にナノグロビュールのマトリクス中での分布状況,形状を詳しく観察した結果,それぞれ特徴があることがわかってきた.以下に特記すべき特徴をもつものをあげる.

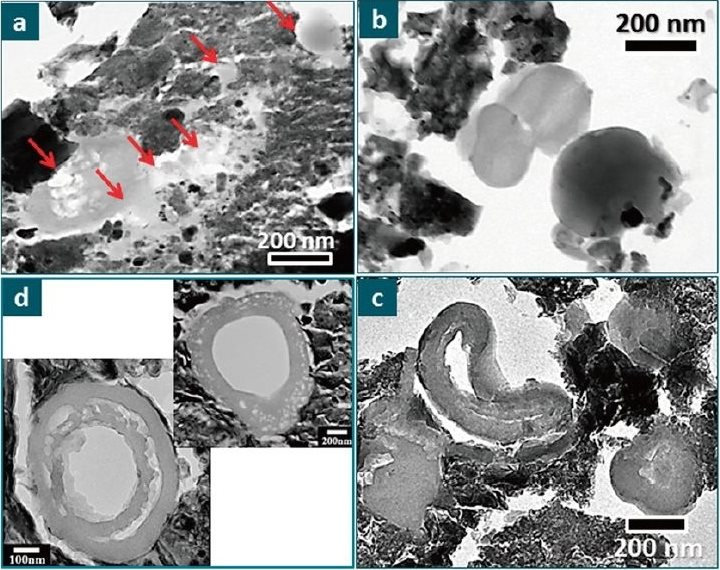

QUE99177 隕石(CR3)は水質変成をほとんど受けておらず,マトリクスは細かい無水アモルファスケイ酸塩粒子と Fe・Ni のメタルと硫化物粒子の集合体からなる.QUE99177 隕石はプレソーラー鉱物の含有量も非常に多いことから,炭素質コンドライトの中でももっとも始原的と考えられている[41-44].QUE99177 隕石の有機ナノグロビュールは,マトリクスの合間に脈状に存在する IOM の中に点在している(図 11a)[45].このような IOM 中の含有物として存在する有機ナノグロビュールは無水IDP 中でも確認されている[15,46].C-, N-XANES 分析ではナノグロビュールと,そのまわりの IOM の有機化学組成に際立った違いは認められず[45], またNanoSIMS による窒素同位体組成も,ナノグロビュールを含む IOM の脈全体がグロビュールと同程度の非常に高い同位体異常を示した[45,IDP に関しては筆者未発表データ].このような分析結果から脈状 IOM とその中に含まれるナノグロビュールは非常に限られた時間内に同一の条件下で形成された,あるいは IOM の中でグロビュールが形成されたと考えるのが自然である.

Image Caption :

図 11. 有機ナノグロビュールのサンプル別構造比較.全てウルトラミクロトーム薄片を TEM 観察したもの.(a):QUE99177(CR3)隕石,筆者未発表 赤矢印部分がグロビュール(b):Sutter's Mil(l CM2)隕石[46],(c): Bells(CM2)隕石,筆者未発表, (d): 南極で回収された微小隕石,[49]より抜粋.

Sutter's Mill 隕石は CM2 と分類されているが,Breccia 状で,フラグメント毎に岩石タイプが異なる[47]. Sutter's Mill 隕石では,有機ナノグロビュールはこれまでのところ無水鉱物からマトリクスからなるフラグメントでのみ観察されている[46]. このフラグメントのマトリクスは無水アモルファスケイ酸塩粒子と Fe・Ni メタル・硫化物粒子からなり,QUE9917 のマトリクスとよく似ている.有機グロビュールはこのマトリクス中に数個の集合体をなして点在しており,多くの場合空隙を持たない球状で比較的小さい(図 11b,[48]).

Bells 隕石(CM2)のナノグロビュールは含水層状ケイ酸塩マトリクス中に集合体をなしており,その存在量は非常に多く,時としてケイ酸塩領域よりも上回る.個々のグロビュールが持つ δ15N は非常に高いが,周りのケイ酸塩鉱物と同様の水質変成を受けたためか,グロビュール同士が接続し合って Aggregate を形成していたり,また一部が泡状構造をとっている(図 11c).これに似た構造は,下記のナノグロビュールでも観察されている:

1.)南極で回収された含水鉱物に富む微小隕石(AMM)(図11d,[49]).

2.)Cold Bokkeveld(CM2.2), GRO95577( CR1), Al Rais(CR1/2), MET01070(CM2.0)といった比較的強い水質変成を受けた炭素質コンドライト[50, ただし酸処理後の抽出された IOM でのみ観察].

3.)水質変成を受けていない CR3 コンドライト・QUE99177[50,ただし酸処理後の抽出されたIOMでのみ観察].

4.)水質変成を受けていない IDP 試料 [17, 46].

図11 d 下のグロビュールのように同心円層の合間に空隙が広がっているのは,もともとは図 2 下のようなグロビュールだったのが,層間に異なる気化点をもつ揮発性に富む有機物・氷を含んでいたため,なんらかの加熱によってこのような形状になったと考えられる.加熱が起こった場所・期間を特定するのは難しいが,揮発した物質が氷であれば,長時間の高温加熱は必要ない。またマントル部分が球状を保っているため,加熱が起こる以前にある程度強い高分子有機物である必要がある。これを裏付けるものとして,青木と赤井[51] は TEM の加熱試料ホルダーを用いて,ナノグロビュールを 773 K で 90 分間加熱したが,ナノグロビュールの形状・物性に変化は生じなかった.

上記の観察結果から考察するに,CR3 タイプ隕石,あるいは彗星塵のような無水鉱物からなる物質・マトリクス中に含まれる有機ナノグロビュールは,母天体上での変成度合いが最小限に留められたオリジナルに近い形状と考えられる.低温状態で集合体あるいは IOM 有機物・あるいは有機物氷の脈中に点在していたが,母天体中で徐々に加熱され,最も揮発性の高い氷・有機物氷が溶け出し,その水溶液の流れに乗ってマトリクス全体に拡散されていった.さらなる加熱でマトリクス全体が水質変成を受け,層状ケイ酸塩が形成されるに伴い,個々のナノグロビュールの核であった氷物質も揮発し,中心部分が空隙になったまま層状ケイ酸塩マトリクスに閉じ込められた.また高温の水質変成を受けた場合は,グロビュールマントル中の有機物が揮発性の高いもの順に蒸発してゆき,同心円・泡状の形状となった.元々のグロビュールのサイズにも依存するが,強い水質変成を受けた隕石中のグロビュールは中心部の空洞が大きく,またマントルが薄く,それに伴い球状が複雑に変形する傾向がある。

上記のグロビュールの進化シナリオを確定するためには,さらなる観察・分析が必要である.

9. 将来の展望とまとめ

有機ナノグロビュールは大きさが最大でも 2 ミクロンほどと非常に小さいため,存在の確認・分布状況・形状・有機化学組成・同位体組成,これら全てを正しく理解するには地道な作業を要する.しかし,2002年の発見から 11 年経ち,数多くの研究グループが競い合うように研究成果を出し合った結果,上記のように多くのことがわかってきた.

有機ナノグロビュールが「同位体異常を持つ」という特徴を除けば,[28, 39]のように気相・液相中で比較的容易にグロビュール状有機物を作成できる「. 生命の起源論」という視点からこの有機ナノグロビュールを見た場合,有機物がナノグロビュールのような膜状球形組織(membrane)を形成することは(1)薄膜内部の有機物を外部から防御し(2)有機分子合成において必要なエネルギーを内部に保存することができる[52],という点でその形状は極めて重要な意味を持つ.また生命の起源論においては,有機ナノグロビュール自体がいかに始原的か(プレソーラーか,プロトソーラーか,あるいは隕石母天体起源物質か)ということもさしたる意味を持たない。ナノグロビュールという membrane 構造を持つ有機物質が,地球だけでなく,宇宙空間,そしてさまざまな天体で形成される普遍的な存在で, それらは条件が整えば(Habitable planets)生命の種となり得る,ということを特記しておく.「宇宙起源の有機物」という,好奇心を掻き立てるが分析・解析過程で過ちを犯しやすく敬遠されがちなサブジェクトではあるため,本論文では,「同位体異常」という地球上での汚染物ではあり得ない確固たる宇宙起源の有機物が存在し,その個々の有機物質をナノテクノロジーという手段で分析できる」というメッセージを明確にすべく,「同位体異常をもつ有機ナノグロビュール」にのみ重点を置いて解説した.

有機ナノグロビュールは惑星物質中の IOM その場分析の対象としてだけではなく,分子雲・始原星円盤での軽元素同位体濃縮理論,有機星間塵形成理論,それらの天文学的観測との比較対象となり,惑星物質学者と天文・物理学者,さらにはアストロバイオロジストの交流・共同研究の架け橋となることを期待する.現在 NASA ジョンソン宇宙センターで開発中の 2 段式レーザー脱離光イオン化質量分析顕微鏡[53] を用いた PAH のその場マッピング,あるいはアトムプローブなどの次世代分析器で,有機ナノグロビュールの同心円層状別の有機化学組成分布を測定することができれば,始原有機物・惑星系形成の理解はさらに深まるだろう.

謝辞

本原稿執筆の機会を与えてくださり,また査読者として大変有益なコメントを下さった薮田ひかる博士に心より感謝申し上げます.

参考文献

[1] 中村圭子ほか, 2002, 遊星人 11, 112.

[2] Nakamura-Messenger, K. et al., 2006, Science 314, 1439.

[3] 薮田ひかる, 2010, 遊星人 19, 28.

[4] 癸生川陽子, 2013, 遊星人 22, 14.

[5] De Gregorio, B.T. et al., 2013, Meteor. Planet. Sci. 48, 904.

[6] Messenger, S.et al., 2008, LPSC 39, 2391.

[7] Nittler, L.R.et al., 2009, Geochem. Cosmochem. Acta 73, A948.

[8] De Gregorio, B.T.et al., 2010, Geochem. Cosmochem. Acta 74, 4454.

[9] Hashiguchi, M. et al., 2010, Meteor.Planet.Sci.Suppl., 5181.

[10] Hewins, R.H. et al., 2014, Geochem. Cosmochem. Acta 124,190.

[11] Remusat, L. et al., 2011, Meteor. Planet. Sci. 45, 5327.

[12] Nakamura-Messenger, K. et al., 2013, LPSC 44, 2759.

[13] Hashiguchi, M. et al., 2013, LPSC 44, 1758.

[14] Ishii, H. A. et al., 2010, Meteor.Planet.Sci. Suppl.5406.

[15] Matrajt, G. et al., 2008, Geochem.Cosmochem.Acta 72, A603.

[16] Nakamura-Messenger, K. et al., 2012, LPSC 43, 2551.

[17] Matrajt, G. et al., 2012, Meteor. Planet. Sci. 47, 525.

[18] Zinner, E. in Treatise on Geochemistry, (Elsevier, 2004) 1, 17.

[19] Garvie, L.A.J. and Buseck, P.R., 2004, Earth, Planet. Sci. Lett.224, 431.

[20] Garvie L.A.J., 2006, Carbon 44, 158.

[21] 伊藤元雄, スコットメッセンジャー, 2007, 遊星人 16, 308.

[22] Kebukawa, Y. et al., 2010, Meteor. Planet. Sci. 5, 99.

[23] Le Guillou, C. et al., 2013, Icarus 226, 101.

[24] Grady, M.M. et al., 2002, Met. Planet. Sci. 37, 713.

[25] Kerridge, J.F., 1985, Geochim. Cosmochim. Acta 49, 1707.

[26] Messenger, S., 2000, Nature 404, 968.

[27] Floss, C. et al., 2006, Geochim., Cosmochim., Acta 70, 2371.

[28] Dworkin, J.P. et al., 2001, Proc.Nat.Acad.Sci. 98, 815.

[29]甘利幸子, 1993, 遊星人 2, 73.

[30]千貝健, 小笹隆司, 山本哲生, 2001, 遊星人 10, 178.

[31] Millar, T.J. et al., 1989, Astrophys. J. 340, 906.

[32] 相川祐理, 2005, 遊星人 14, 168.

[33] Rogers, S.D. and Charnley, S.B., 2004, Mon. Not. R. Astron. Soc. 352, 600.

[34] Aikawa, Y. and Herbst, E., 1999, Astrophys. J. 526, 314.

[35] Greenberg, J.M, 1998, Astron. Astrophys. 330, 375.

[36] 香内晃, 1994, 遊星人 3, 94.

[37]Matsumoto, T. et al., 2013, Geochim. Cosmochim. Acta, 116 84.

[38] Stroud, R.M. et al., 2013, Met. Planet. Sci., 76 5143.

[39] Saito, M. and Kimura, Y., 2009, Astrophys.J. 703, L147.

[40] Nakamura, K. et al., 2004, in Chondrites, Protoplanetary Disk, 9067.

[41]De Gregorio, B.T.et al., 2013, LPSC 2390.

[42] Abreu, N. and Brearley, A., 2006, LPSC 2005.

[43] Nguyen, A.N. et al., 2007, Astrophys.J. 656, 1223.

[44] Floss, C., and Stadermann, F.J., 2008, LPSC 1280.

[45] Peeters, Z. et al., 2012, LPSC 43, 5283.

[46] Messenger, S. et al., 2012, LPSC 43, 2696.

[47] Jenniskens, P. et al., 2012, Science 338, 1583.

[48] Nakamura-Messenger, K. et al., 2013, LPSC 44, 2759.

[49] Sakamoto, K. et al., 2010, Met.Planet.Sci. 45, 220.

[50] Changela, H.G. et al., 2013, LPSC 44, 3101.

[51] Aoki, T. and Akai J., 2008, J. Mineral. Petrol. Sci. 103, 173.

[52] Deamer, D.W. and Barchfeld, G.L., 1982, J. Molecular Evolution 18, 203.

[53] Clemett, S.J. et al., 2012, LPSC 43, 2889.

Editor : Akira IMOTO

Editorial Chief, Executive Director and Board of Director for The Planetary Society of Japan