次世代太陽系探査

太陽系形成・生命起源

C 型小惑星の探査における可視・近赤外分光の役割

C 型小惑星の探査における可視・近赤外分光の役割

「始原天体有機物研究のこれまでとこれから:探査を仲介とした異分野交流」 : October 15, 2016. Published

廣井孝弘(ブラウン大学地球科学科)、杉田精司(東京大学新領域創成科学研究科)

この遊星人記事は、日本惑星科学会遊星人編集専門委員会より許可を得て掲載しております。

要旨

現在、近地球 C 型小惑星の探査および試料回収が検討されている。本稿は、それが実現したときに得られるであろう科学的知見を可視・近赤外反射分光によるリモートセンシングの観点から考えることを目的とする。まず、小惑星の物質組成の研究意義と地上観測から明らかにされている知見を概観する。次に、C 型小惑星に特化して、現在の課題を取り上げる。その上で、C 型小惑星の近接観測および衝突探査によって得られるであろう、その表面および内部の物質組成および状態に関する新しい知見について解説する。

1. はじめに

小惑星を探査することは、単に一つの小惑星の起源や進化を知ることに留まらず、太陽系全体の形成のプロセスを知ることに繋がる。大まかに言って、以下の三つの意義があげられる。

1. 始源的小惑星の探査からは、太陽系がガス円盤状だった時代(原始太陽系星雲)でどのような物質輸送や蒸発凝結過程が起きていたのかを知ることになる。

2. 固体微惑星になって以降に物質が太陽系内をどのように移動したのかについて重要な知見を得ることができる。

3. 小天体(成長途上の原始惑星も含む)の内部進化の歴史を理解することに繋がる。

これらの研究目的を実現するためには、小惑星の鉱物組成を調べることが重要である。以下では、小惑星の可視・近赤外反射スペクトルの地上観測に基づく小惑星のスペクトル型分類と推定される構成鉱物について解説し、その上で、小惑星のスペクトルタイプの空間分布およびその分布の問題と母天体内での変成作用についての研究の現状を解説する。最後に、これらの現状分析を基にして、C 型小惑星の近接観測と衝突探査から期待できる科学的知見について考察する。

2. 小惑星のスペクトル型分類

可視・近赤外領域には、地学的に重要な鉱物の構造型や化学組成に対応した吸収帯が見られる[1]。小惑星の可視・近赤外反射スペクトルを、隕石のスペクトルやそれらの鉱物組成であるカンラン石・輝石・長石・スピネルおよび数々の層状ケイ酸塩のスペクトルと比較することによって、小惑星の鉱物組成に関する情報が得られる。その点に着目し、小惑星のスペクトルに主成分解析などの数学的手法を適用してスペクトル型に分けることにより、小惑星の組成分類を行う試みがある。

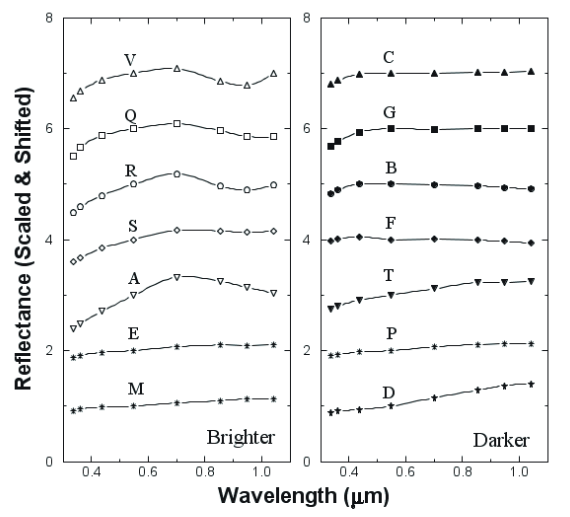

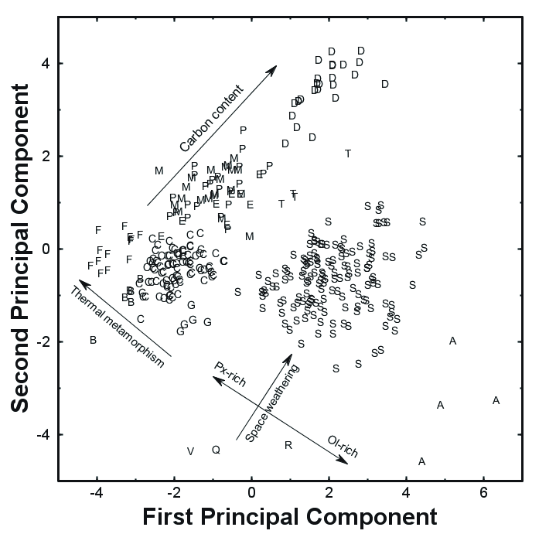

小惑星の分類を初めて行ったのは、[2]であるが、主に可視光の反射スペクトル形状を使い、C 型と S 型の 2 種に分けるのみに留まっていた。その後に数多くの反射スペクトル型が提案されることとなったが、最も一般的に用いられるようになったのは、[3]による分類である。その 14 の型の平均スペクトル[4]を図 1 に示す。その後、近赤外スペクトルの観測に基づいて K 型が加わり、15 のスペクトル型が良く知られるところとなった。このような数多くのスペクトル型が定義されたのは、主成分解析の手法が取り入れられたからである。図 2 に主成分解析の結果の典型例の一つを示す。一般に主成分解析では、観測量(ここでは各波長の反射率)の線形結合が主成分として使われる。多数ある小惑星の観測スペクトルのデータセットの分散を最大にする線形結合が第一主成分で、この成分を除外したあとで最大の分散を与える線形結合が第二主成分と定義される。このように分散を最大化する変数の組は、調査対象(ここでは小惑星)の間に見られる多様性を最も良く表す変数の組であると考えることができる。波長ごとに調べずに、このような主成分を縦軸、横軸にして作成した図が図 2 であり、S, A, D, F などグループごとに分離する傾向が見て取れる。これを第三主成分以降の他の主成分についても調べて、互いに別個の塊に集まるものをグループとして分けたものが小惑星のスペクトル分類である。小惑星のスペクトル型は、このように数学的・統計的な処理によって定義されており、物質学的な観点を陽に入れて解析した結果ではないので、各スペクトル型がどんな物質に対応するかを推定することは自明ではない。

Image Caption :

図 1. Tholen et al. (1984) [3]による分類別の 8 色拡張可視小惑星スペクトル(ECAS)[4]の平均.

Image Caption :

図 2. Tholen [3]の 14 のスペクトル型の第 1・第 2 主成分値およびその分布傾向の解釈例.

だが、分けられたグループに見られる具体的なスペクトルを詳しく見ていくと、小惑星の構成物質についてのかなり豊富な情報を得ることができる。以下では、それぞれのスペクトルの特徴と相当すると推測されている隕石がどれかを概説する。このような拡張可視光領域における小惑星のスペクトル分類に関しては[5]に詳しい解説があり、また 2.45 m までの近赤外領域をも含めた新たな分類が[6]にあるので、それらも参照されたい。

E 型

明るく、特徴の乏しいスペクトルであり、エンスタタイトコンドライトに対応すると考えられている。

S 型

Stony(または Silicatic)の略称であることから予想できるように岩石質の小惑星と推定されている小惑星である。スペクトルとしては、1 μm 付近に幅広い吸収帯が見え、全体的に赤化傾向(長波長に行くほど反射率が高くなっている)が見られることが特徴である。この特徴から Fe2+ を含むケイ酸塩鉱物が含まれている物質が宇宙風化したものと推定されている。隕石種としては、普通コンドライト(ordinary chondrite)、始源的エコンドライト(primitive achondrite)、石鉄隕石(stony iron)などがS型小惑星に対応すると推測されている。日本の探査機「はやぶさ」が探査した小惑星イトカワもこの S 型小惑星であった。

Q 型

この型は、S 型に似ているが、それよりも深い 1 μm 吸収帯を持ち、S 型のような赤化が見られないものである。これは、宇宙風化の影響が非常に少ないことが原因であると推定されている。構成物質としては、S型小惑星と同じといえるが、特に普通コンドライトに対応するものと考えられている。

A 型

この型は、カンラン石に特徴的な 1 μm 吸収帯を持つことが特徴である。隕石種としては、赤化傾向を除けば、カンラン石と金属鉄からなるパラサイト(pallasite)、ブラチナイト(brachinite)、火星隕石のシャシナイト(chassignite)が、スペクトル形状として対応する。

V 型

これは、Vesta の反射スペクトル型に近いことから名付けられた型であり、主に新鮮な輝石の吸収帯が見えているものである。玄武岩質隕石であるハワルダイト(howardite), ユークライト(eucrite), ダイオジェナイト(diogenite)(これら 3 つは HED と総称される)がこれに対応する。

R 型

紫外にも 1 μm 帯にも強い吸収を示し、A 型と V 型の中間のような 1 μm 吸収帯の中心位置を持つ。輝石とカンラン石からなり、やや風化した表面組成と考えられる[7]。

M 型

Metal の略称であり、主に隕鉄に対応する小惑星と推定されている。スペクトルの形としては、特に吸収帯を示さない、全体に右上がりのものである。E 型よりも暗いが、スペクトルの形としては区別できない。

K 型

可視領域の赤化の仕方は S 型的だが、近赤外では C 型のような比較的平らなスペクトルなので、アルファベット順で S と C の中間にある K を用いたもの。CV または CO コンドライトに対応すると一般には考えられている。

C(C, G, B, F)型

これらは、C 型として大きく分類されていた[2]ものが、Tholen [3]によって細分されたもので、暗く(アルベドが 10 % 程度以下)反射スペクトルが比較的平らな小惑星はこれらに分類される。推定構成物質としては大まかには炭素質コンドライトが対応するが、熱変成で脱水した CI や CM コンドライトが最も良くスペクトルが一致する[8]。粒子サイズがスペクトルの形に大きく影響することも知られている[9]。最近では、炭素を含む隕石である Ureilite が F 型小惑星から来たとする研究もある[10]。しかし、最近の分類[5,6]では、F 型が存在しないなどの再編成がされており、今後もこの大分類は更なる研究が必要である。

P 型

可視領域では E 型および M 型と区別できないスペクトルを持つが、アルベドがずっと小さい。対応する隕石型は良く分かっていないが、C 型と D 型の中間的な物質であるという研究がある[11]。

D 型

吸収帯が見られず、C 型や P 型よりもスペクトルが右上がりで、T 型よりも暗いという特徴を持つ。これらの特徴から、炭素に富む組成であると推定されている。なお、Tagish Lake 隕石は、可視近赤外域では D 型小惑星と非常に良く似た反射スペクトルが見られたため、D 型小惑星由来の隕石ではないかと期待された[12]。ただ、多くの D 型小惑星には Tagish Lake 隕石が示すような 3 μm 帯の吸収帯が見られないという違いがある(例えば、[13])。

T 型

スペクトルの形は D 型と似ているが、D 型よりも明るく、赤化度がやや少ないもの。その一部は Tagish Lake 隕石に対応しても良いと考えられている[14]。

以上の解釈を踏まえて、14 のスペクトル型の二つの主成分要素の分布傾向を解釈したのが図 2 である。ただし、E, M, P の三つの型はアルベドの違い以外では区別不可能であり、図 2 の解釈はそのうちの P 型のみを考慮している。

3. 炭素質の小惑星および隕石の分光測定

図 1 の右側のスペクトル型(C, G, B, F, T, P, D)はその暗さとスペクトル形から炭素を含む隕石に似た物質と考えられるので、もう一歩踏み込んで、炭素質隕石(炭素質コンドライトとユレイライト)と比較しながら、それぞれの推定構成物質を解説する。特に、含水鉱物の量と種類を示す 3 μm 吸収帯および Fe3+ と炭素の量に関係すると考えられる近紫外から近赤外にわたるスペクトルを観測することによって分かる内容と、宇宙風化による変化を中心に詳述する。

3 - 1. 炭素質コンドライト

図 3 には、代表的な炭素質隕石および加熱された Murchison 隕石粉末試料の近紫外から 3 μm 帯までの反射スペクトルを示した[15]。炭素質コンドライトは一般に、組成グループを示すアルファベットと水質変成度(3 から 1 まで)および熱変成度(3 から 6 または 7 まで)を示す番号で分類される。左側のスペクトルを一見して分かることは、ケイ酸塩鉱物に特徴的な紫外吸収があり、構造水による様々な形と強度の 3 μm 吸収帯がある。多くの炭素質コンドライトでは、3.4~3.5 μm に有機物の吸収帯が見られる。

Image Caption :

図 3. 炭素質隕石および加熱した Murchison 隕石粉末試料の反射スペクトル(Hiroi et al. (1996, Meteoritics Planet. Sci.) [15]から転載)

CI1 コンドライトは 3 μm 帯を含め、そのスペクトルが非常に特徴的である。CM2 コンドライトは Bells 隕石のような一部を除いて、層状ケイ酸塩の 0.7、0.9、1.1 μm 吸収が見られ、それと相関して特徴的な紫外吸収、右上がりの近赤外スペクトル、および 3 m 吸収帯が見られる。B-7904 や Y-82162 のような熱変成によって脱水したと考えられている特異な(unusual)CI/CM 隕石は、隕石分類上は CI や CM であっても紫外吸収が弱く、0.7 μm 付近の吸収も消えており、より直線的な近赤外スペクトルを示す。さらに、3 μm 吸収帯も弱くなり、3.4~3.5 μm の有機物の吸収帯が見られない。CK コンドライトは一般に熱変成度が高く、4 から 6 に至るにつれて 1.05 μm を中心とするカンラン石の 3 つの吸収帯が強くなっていく。Allende 隕石は 3 μm 吸収帯をほとんど示さないが、他の CV3 コンドライトではより強い吸収を示すものが多い。一つ注意すべきことは、これらの水、酸化鉄、有機物の吸収の一部は地球上での風化などの汚染物質による可能性もあることである。

図 3 の右側に示した、Murchison 隕石試料を低圧水素中で加熱した試料のスペクトルにおいても、特異な CI/CM と同様に、より高い温度に加熱するに従って、400 ℃ までに 0.7 μm 吸収が消え、それから 700 ℃ までは紫外と 3 μm の吸収が弱まっていき、それ以降は紫外吸収がまた強くなり、900~1000 ℃ までに近赤外スペクトルの傾きが平らになる。図に示されていないが、反射率は 500 ℃ くらいまでは低下していき、その後上昇していく。この理由としては、高い反射率を持つ層状ケイ酸塩が消えるために暗くなった後、高い吸収率を持つ炭素が消えることによって明るくなり、それらの過程でスペクトルが平らになっていくという機構が働いていると考えられる。

3 - 2. 炭素質小惑星

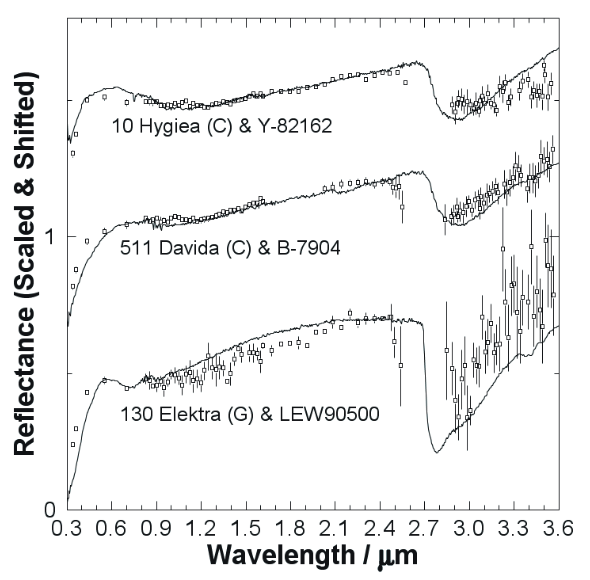

これらの炭素質隕石のスペクトルの特徴が、小惑星の地上望遠鏡による観測においてどのように現れているかを見てみよう。図 4 に示したのは、三つの小惑星について、拡張可視 8 色[4]、近赤外 52 色[16]、3 μm 帯[20]反射スペクトルを組み合わせたものと似た隕石のスペクトルである。小惑星と隕石で共通するのは、近紫外と 3 μm 帯に強い吸収があり、その間の近赤外は特徴に乏しく、0.7 および 0.9 μm 吸収帯が見られるものもあることである[17]。ここで注意すべきことは、小惑星はその時点に従って異なる面を地球に向けているので、これら三つのスペクトルセットは同じ表面において取られたとは限らないことである。そのような回転位相による変化を調べる以外は、小惑星表面物質の非均一性は、その小惑星がかなり大きくない限り、探査機による近接観測を必要とする。

Image Caption :

図 4. 反射スペクトルが類似するC, G, B, F 型小惑星と炭素質隕石の例(Hiroi et al. (1996, Meteoritics Planet. Sci.) [15]から転載)

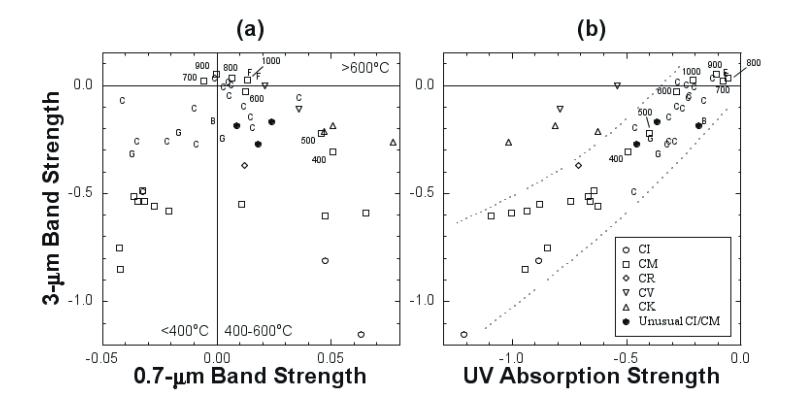

炭素質隕石について図 3 をもとに上述したように、近紫外、0.7 μm、3 μm 帯の吸収は、その隕石の水質変成および熱変成の歴史を示唆しているので、もし同じように水質変成をした後に異なった温度まで熱変成を経たと仮定すると、その温度をそれら三つの吸収帯の強度から見積もることが出来る。それを示したのが図 5 である。これを見ると、G, B, F 型小惑星はその順にだんだん高い温度を経験して、F 型になると 700~1000 ℃ に至った可能性があり、C 型小惑星はその点では幅広い温度を経験している。多くの CM コンドライトは小惑星ほどの高温を経験していなく、特異な CI/CM コンドライトや加熱した Murchison 隕石は小惑星と同じような温度を経験していることが示唆される。このような熱変成で脱水した CI/CM コンドライトは、日本の極地研究所が所蔵する CI/CM の 8 割以上を占めるが、米国ジョンソン宇宙センターが所蔵する CI/CM の数パーセントしか占めない。これは南極での採取地域、すなわち落下してくる隕石群の違いに起因すると考えられ、隕石母天体の多様性を示唆する非常に興味深くことであり、日本の隕石試料の貴重さを物語る。図 5(b) を見ると、CI, CM, CR コンドライトについては、近紫外と 3 μm 帯の吸収強度に良い相関があることが分かるので、観測が困難な 3 μm 帯の代りに近紫外吸収強度を見ることでC, G, B, F 型小惑星の含水鉱物の量が見積れそうである。もちろん、実験室で調整した粉末試料のようなレゴリスが小惑星表面にあると仮定してであるが。このように小惑星表面の物理状態を二次元的に見るためにも、探査機による近接観測が有効である。

Image Caption :

図 5. C, G, B, F 型小惑星と炭素質コンドライトの近紫外、0.7 μm、3 μm 吸収強度の比較(Hiroi et al. (1996, Meteoritics Planet. Sci.) [15]から転載)。加熱した Murchison 隕石のデータは温度(℃)を示す数字をつけた四角で示してある。

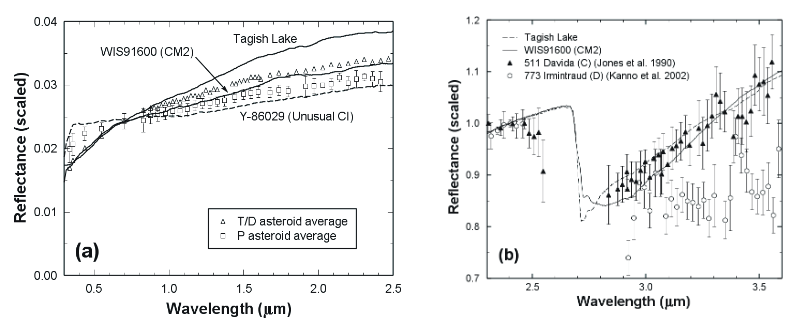

では、C, G, B, F 型より始原的と考えられている P, D 型小惑星について隕石との関連を見てみよう。図 6 には、D 型小惑星と可視・近赤外スペクトルが似ている二つの隕石と、上述したような熱変成した CI コンドライトのスペクトルを P, D 型小惑星のスペクトルと比較したものである。図 6a で分かるように、Tagish Lake や WIS91600 隕石は D 型小惑星と近赤外スペクトルにおいて類似しており、P 型小惑星は、熱変成した CI/CM とTagish Lake 隕石などとの中間的なスペクトルを示す。このことは、P 型小惑星が、C, G, B, F 型小惑星と D 型との中間的な組成を示すことを示唆し、図 2 の主成分値図と整合的である。その原因は、P型が炭素の量において中間的なものから出来ているか、それら 2 群の物質の混合である可能性がある。この解釈は単純で良いのであるが、図 6b の 3 μm 帯スペクトルを見ると、Tagish Lake や WIS91600 隕石は D 型小惑星 773 Irmintraud よりも C 型小惑星に似ている。D 型小惑星の 3 μm 帯スペクトルはその観測数が少ないので統計性に欠けるところはあるが、この事実は、少なくともこれらの隕石とは違う物質で出来ている D 型小惑星があることを示している。

Image Caption :

図 6. D, P 型小惑星と隕石の可視・近赤外および 3 μm 帯反射スペクトルの比較[4,11,13,16,20].

3 - 3. 宇宙風化

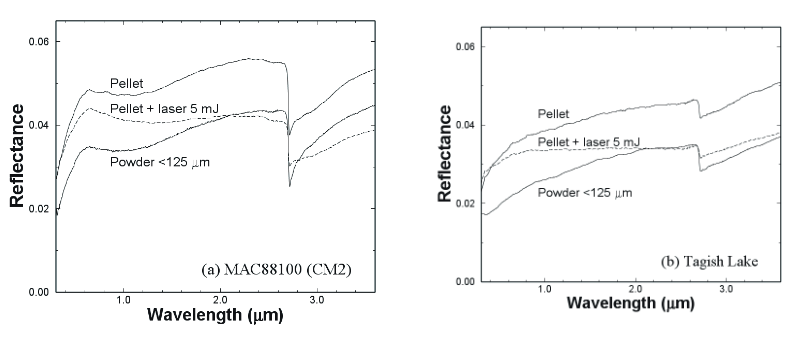

そのような問題の原因として、小惑星表面で起こっているはずの宇宙風化が考えられる。図 7 は、二つの炭素質隕石について、その粉末試料と、ペレットにしたものと、ペレット表面に 7 ns 程度のパルスのレーザーを照射して宇宙風化シミュレーション[18,19]をしたものの反射スペクトルを示す。これを見ると、粉末をプレスしてペレットにした場合は、明るさの変化だけのように見えるが、宇宙風化によってスペクトルの傾きと 3 μm 吸収帯強度が減少することが分かる。しかしながら、前記の熱変成による脱水と異なり、3 μm 吸収帯の形は変化していないように見える。この結果、3 μm 吸収帯を除く可視・近赤外域では、宇宙風化によってG型的なスペクトルを持つ CM コンドライト母天体が表面だけ B 型に見えたり(図 7a)、D 型に似た Tagish Lake 隕石[12]に似た物質で出来た小惑星がC型に見えるようになり得る(図 7b)ことが示唆される[11]。つまり、一つの C 型小惑星に探査機を飛ばした場合、その内部に非常に始原的な物質がある可能性もあり、それはどのC型小惑星に行くかに依存するであろう。

Image Caption :

図 7. 炭素質隕石の宇宙風化シミュレーション[18,19]による反射スペクトル変化[11].

3 - 4. 分光測定条件

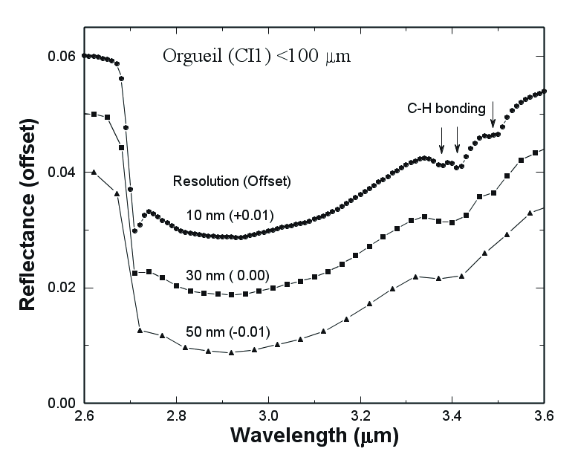

以上で言及したような鍵となる吸収帯を観測する際には、どのような分光測定条件が必要であろうか?図 8 に示したのは、CI コンドライト Orgueil の 3 μm 吸収帯を異なる波長分解能で測定した反射スペクトルである。一般には、0.35~3.6 μm の波長域を 10 nm 程度の分解能で分光測定することが望ましく、この分解能を用いれば、鋭い吸収などの細かいスペクトル形から水氷か構造水かなどまで判別することができる。しかし、細かい吸収形状にこだわらずに水分の総量を半定量的に調べるだけであれば、30~50 nm の分解能でも可である。一方、3.4~3.5 μm にある有機物の C-H 結合による吸収は、その含有量に依存するが、反射スペクトルにおけるその吸収帯の深さは普通 0.5 % 程度以下しかないので、C-H 結合吸収帯の計測には高い S/N 比が要求される。ノイズが吸収強度の 1/5 以下という要求をすれば、炭素質隕石の反射率 10 % 程度に対して 100 以上が必要となる。ただし、波長分解能は 20~30 nm の広めの値で十分である。

Image Caption :

図 8. 炭素質 CI1 コンドライト Orgueil の 3 μm 波長領域における水および有機物の吸収帯を異なる波長解像能で測定した場合のシミュレーション。NASA/Keck RELAB データベースの FT-IR 反射スペクトルから作成。有機物に特に富む Orgueil 隕石でも、C-H 吸収帯は 0.6 % 程度と非常に浅い。他のタイプの炭素質隕石では、有機物吸収帯はさらに弱くなるので、正確な計測には高い S/N 比が必要。

この波長範囲や S/N 要求が難しければ、有機物は計測せず、含水鉱物の計測に限るならば、熱輻射成分をうまく除く工夫をすることによって、3.4 μm 程度までの測定でも可である。ただし、熱輻射成分は、小惑星表面の自転周期・熱慣性・形状に左右される複雑なものであり、その除去は一筋縄に行かない。地上望遠鏡では、地球大気による吸収のためにどうしても 2.7 μm 近辺で良い測定が出来ないが、「あかり」などの宇宙望遠鏡の分光器にはそのような問題はなく、3 μm 帯スペクトルの連続分光によって図 3 や図 7 の炭素質隕石と対応するような炭素質小惑星の分類をできる可能性がある。探査機による近接観測をすれば、更に小惑星表面の組成分布を調べることが出来る。その際には、その表面に岩肌が出ているのか、レゴリスがあるのかなどの物理状態を調べることが出来るが、太陽高度や表面の微妙な傾きの違いによって熱輻射成分が変化することを考慮して 3 μm 帯スペクトルを解析する必要がある。近接観測でのもう 1 つの利点は、日の出の状態で低温の部分の小惑星表面を測定することによって熱輻射成分を考慮しなくても良い運用ができる可能性があることであろる。

4. 小惑星のスペクトル型分布からみた太陽系内での物質進化と移動

4 - 1. 太陽系内での物質移動の痕跡

炭素質コンドライトに高温起源のコンドリュールと低温起源のマトリックスが小さいスケールで混在していることは、その隕石が形成された時に生成温度がはるかに異なる物質の混合が大規模にあったことを物語る。NASA の Stardust ミッションで回収された試料は、水星より内側でないと発生しないような非常に高温の物質が外側太陽系にまで供給されていることを示した[e.g., 21]。これと同様の結果は Deep Impact ミッションによっても得られているので[e.g., 22]、たまたま 1 つの変わった彗星を観測したということではなさそうである。

このような物質移動がどのように起こったかを解き明かすことは、小惑星ひいては惑星の原料物質をより良く定義することになり、それと小惑星帯での力学進化および小惑星内での物質進化を定量的に解明することにつながるはずである。これは、純粋に天体力学の問題としても重要であるし、惑星形成理論上の問題としても非常に重要である。特に C 型のように水を含む小惑星群の力学進化を理解することは、地球への水の供給を考える上でも非常に重要な意義を持つ。地球への水の供給メカニズムには、幾つかの説が出されているが(地球近傍の微惑星由来[23]、late-veneer仮説[24,25]、彗星由来[e.g., 26])、量と D/H 比の両方の観測的制約を満たす定説の合意はないように思われる。小惑星領域での物質移動の歴史の痕跡が分かれば、この問題の解決に進展が見込めるかもしれない。

4 - 2. 小惑星のスペクトル型のゾーニングとその起源

小惑星のスペクトル型の代表的なものの数をその軌道長半径に対してプロットした分布図が図 9 である[27]。この図は[3]の型分類以前に出版されたもので、C, G, B 型がすべて C 型に含まれている。そこでは、太陽からの距離が離れるにつれて、E 型などの火成的物質から S 型や C 型などの熱変成的物質を経て P 型や D 型という水質変成物質や始原的物質へと言う具合に、高温生成物質から低温生成物質へと変化していくゾーニングが見られる。この物質分布が太陽系星雲が固化した時の初期組成をどれだけ反映しているのか、その後の物質の動径方向の移動、小惑星表面への外来物質の混合や宇宙風化、そして小惑星内部での物質進化の影響はどの程度であろうか、という疑問が投げかけられる。このゾーニングの起源についての諸説をここで簡単に紹介する。

Image Caption :

図 9. 小惑星のスペクトル型の分布の太陽からの距離依存性(Gradie and Tedesco (1982, Science) [27]から転載)。(a)は観測された小惑星(薄い影部分)とそのうちでスペクトル型が分かっているもの(濃い影部分)の数であり、(b)はそれから観測系統誤差を除いた後でスペクトル型別の相対比率にしたもの。

(a) 初期組成

まず大まかに言えば、太陽系星雲の温度は太陽からの距離と共に減少していくので、水の氷が生成できる最近地点(Snow line)が存在する。その Snow line よりも近いところで集積した微惑星には水が取り込まれず、それ以遠での微惑星には水が取り込まれるという初期条件の違いが出来てくる。有機物のようなその他の低温物質についても同様である。その初期組成の違いによって、E 型や S 型のような無水の小惑星になるか、C 型のような含水小惑星になるかの大きな違いができると考えることができる。さらに、高温で短時間の加熱で出来たとされるコンドリュールの成因については、太陽付近に落ちた塵が瞬間加熱によって溶融し、太陽からの双極流で遠くへ吹き飛ばされて急冷したとか[e.g., 28]、太陽系星雲内にまだガスが存在した時に太陽からの衝撃波によって限られた範囲の粒径の物質が瞬間加熱されたという説があり[e.g., 29]、どの説が正しいかによって、太陽系固体物質の初期組成が変わってくる。

(b) 天体内での変成作用

微惑星構成物質が太陽の重力によってケプラー運動をしているとすれば、太陽に近いものほど周期が短いので、微惑星は太陽に近いほどより早く材料物質を集積でき、より早く成長することになる。隕石中の放射性元素の研究から、26 Al の壊変がそれらの母天体内で起こったことが知られており、その寿命よりも早く天体がその発熱を有効に利用できるだけ十分に大きく成長していたかどうかが、その構成物質が水質変成・熱変成・溶融のどの段階まで達したかに大きく影響したと考えられる[e.g., 30,31,32]。天体が取り込む熱源としての放射性元素の量はその体積に比例し、放熱量はその表面積に比例すると大まかに考えられ、単位体積あたりの表面積は天体の半径に反比例するので、大きな天体ほどその構成物質を有効に加熱できることになる。ただし、Snow line 以遠で生成して大量の水の氷を取り込んだ場合、水の潜熱によって熱エネルギーの大半が消費されると、水質変成までは進んでも、そこから熱変成および溶融の段階まで進むだけのエネルギーが残されない可能性がある。それが、小惑星 Vesta と準惑星 Ceres の組成の違いの原因かもしれない。太陽からの距離の違いによって加熱の程度が変る他の原因としては、電磁誘導加熱が考えられる。前者は表面積で効いてくるはずなので、内部熱源の場合とは逆に天体が小さいほど有効に加熱される[e.g., 33]。

(c) 太陽系外縁天体物質の混入

D 型などの太陽から遠い領域に豊富な小惑星の構成物質またはその表面物質がその場所で生成されたのでなく、小惑星帯が生成された後にエッジワース・カイパー帯にあるような太陽系外縁天体物質が惑星大移動に伴って、小惑星帯に混入してきた可能性がある[e.g., 34]。これが正しい場合、地球の水の供給源にも太陽系外縁物質が大きく寄与している可能性が大きくなる。

4 - 3. 小惑星帯における含水鉱物の分布

図 10 に示したのは、C, G, B, F 型小惑星の近紫外吸収強度が 3 μm 吸収帯強度と正の相関があること(図 5b)を利用して、含水鉱物の量と小惑星の太陽からの距離や直径の関係に傾向があるかどうかを調べたものである[15]。これを見ると、太陽から約 3.2 AU の距離でその吸収が強くなっているように見えるが、図に示されている 3 個という限られた数の小惑星の傾向に頼るのは危険かもしれない。それより明らかな傾向として、直径が 60~120 km のところで吸収が最強になっており、そこから直径が増えるにつれて、直径約 900 km の Ceres を除けば、最大吸収強度が減少していることが分かる。それより小さい小惑星については、C, G, B, F 型小惑星の暗さによる観測バイアスによって統計性が失われていると思われるが、非常に小さい小惑星のデータは隕石データで代替して議論することもできる。具体的には、隕石の近紫外吸収は最強で -1.2 程度と非常に強いので(図 5b)、非常に小さい小惑星の近赤外吸収は非常に強いと推論され、小惑星が大きいほど最大近紫外吸収強度が減少する傾向は小さい天体から続いている可能性が高いことが示唆される。

Image Caption :

図 10. C, G, B, F 型小惑星の近紫外吸収強度をその軌道長半径および直径に対してプロットしたもの(Hiroi et al. (1996, Meteoritics Planet. Sci.) [15]から変更を加えて転載).

この傾向を見る限り、含水鉱物の量の多様性は、太陽からの距離による初期組成や過熱過程よりも、その天体の大きさに起因するように思われる。この近紫外吸収強度は、水質変成の程度が高ければ増加し、その後の熱変成度が高ければ減少する。小惑星が大きいほど、その内部で様々な程度の水質変成と熱変成を経験した層に富み、それらが壊れてより小さな小惑星が作られた時に、そのような多様な変成度の物質が露出してきた可能性がある(Ceres はおそらく生成時から大きく破壊されてはいない[e.g, 35])。また、大きな小惑星ほど表面の宇宙風化が進んだために、近紫外の吸収が弱くなる傾向(図 7)を示しているのかもしれない。このような内容を明らかにするには、やはりその天体に探査機を送って調べることが必要であろう。その理由や方法については次節で議論する。

5. C 型小惑星の衝突探査および試料回収に期待される内容

現在、はやぶさ後継機として、探査対象の C 型小惑星に 10 cm 程度の大きさの弾丸を衝突させることによって小惑星の内部を観測しようという計画が検討されている。ここでは、衝突前後の画像分光観測および試料回収によって解明される可能性のある科学的内容を段階に分けて考察する。

5 - 1. ミッションの各段階で取得が期待される情報

以上で解説したように、C 型小惑星はその炭素量および含水鉱物の種類と量によって異なる近紫外・0.7 μm・3 μm 吸収帯およびスペクトルの全体的傾きを示す。衝突前の近接分光観測においては、それらの情報を特に炭素質隕石と比較し、また測定している表面に岩肌が出ているのかレゴリスで覆われているのかという情報から、初期組成・水質変成度・熱変成度および宇宙風化度を見積もれる可能性がある。特に、宇宙風化度は表面の暴露年代に相関があると期待されるので、クレーターなどの画像情報と連携して、宇宙風化によるスペクトル変化の傾向が同定できるであろう。

人工衝突によって試料回収機で掘り起こすよりもずっと深いところの物質を掘り起こしてクレーターを作ることができれば、その内部の層序構造(物質種・水質変成度・熱変成度の分布)および掘り起こされた物質について非常に価値ある観測ができるであろう。その結果が、衝突前の小惑星表面の物質の 1 つと対応すれば、その小惑星の組成が均一であるか、既に表面が露頭となっているということである。また、宇宙風化が深くまで浸透しており、衝突前の近接観測や試料回収時には風化していない物質を検出できていない場合や、表面がレゴリスで覆われていて岩肌が出ていない場合は、人工衝突後のクレーター内を観測することで新鮮な物質が検出される可能性が非常に重要となる。以上の観測において、クレーター内部およびエジェクタという区分の分光だけでなく、クレーターの中心から壁に至る物質分布を見られるほどの空間解像能を分光器が持っていれば更に確実な情報を得られるであろう。

空間分解能は、クレーターの内部と外部を明確に分けて分光観測できることが最低必要条件であるが、クレーターの深さ方向に浅部・中部・底部と 3 つ程度に分けて議論ができることが望まれる。クレーターの深さが直径の約 1/3 であるとすれば、クレーターの直径の 1/10 程度の空間分解能を分光器に持たせられるように光学設計と近接観測運用設計がなされることが期待される。分光計の実効的な空間分解能は、探査機の小惑星への再接近距離によって大きく影響される。人工クレーターの内部やイジェクタの試料を捕獲できれば最高に価値があるが、実行には困難が予想される。そうした場合にも、なるべく小惑星に最接近してクレーター内部の詳細観測をすることは、非常に価値がある。小惑星内部物質の取得を別にすれば、人工クレーター形成の後に近接観測をする最大意義は、このクレーター内の層状構造の有無の観測にあると筆者らは考えている。このような近接観測は、上述のような物質科学的な意義に加え、実際の小惑星への天体衝突の物理過程を理解する上でも非常に大きな意義を持っている。

5 - 2. 太陽系の物質分布の起源に関する情報抽出へ

上記のように取得した情報からC型小惑星および太陽系の起源と進化に関してどのように科学的知見を得ればよいだろうか?これについて、探査対象の小惑星が単一の岩の場合と、大きな岩石の集合体(ラブルパイル)である場合に分けて考えてみる。

(a) 探査天体が単一の岩である場合

1).宇宙風化などの表面効果を除いた後に見える組成的構造が概ね均質であれば、初期平均組成の影響が小惑星の間に見られる大きな多様性の最も大きな起源である可能性が高まる。ただし、直径 1 km とかの小さなC型小惑星の場合、たまたまその母天体内部の層構造の内の 1 つの層からのみ来たために均一に見えている可能性も否定できない。

2).形成したクレーターの内側と外側で構成物質に大きな違いがあれば、天体内での変成作用が大きな影響を与えて小惑星の多様性を生み出している可能性が高まる。内部ほど含水鉱物が多いのであれば、水質変成が起きつつある段階で変成が終了した可能性が高くなる。逆に、内部ほど含水鉱物が少ないのであれば、熱変成が起きつつある段階で変成が終了した可能性が高くなる。

3).クレーターの内側と外側よりも天体の表側と裏側など水平方向に構成物質のより大きな違いがあれば、その小天体はかなり大きな母天体内部の 2 つの異なる物質層の中間から来た可能性がでてくる。その場合、宇宙風化度や密度の情報などから、どちらの部位が母天体のより深い部分にあったかが分かれば、上記 2 の項目と同じ推論が可能となる。もし母天体内での深浅関係が分からない場合には、このような推論はできないが、内部変成の浸透深さスケールについての新しい制約条件は得られるはずである。

(b) 探査天体がラブルパイルだった場合

1).宇宙風化などの表面効果を除いた後に見える構成物質を異なるブロック間で比較した結果、概ね均質であれば初期平均組成の影響が最も大きな起源である可能性が高まる。

2).含水鉱物と無水鉱物の混合率が異なる様々なブロックが見られるならば、天体内での変成作用が大きな影響を与えて小惑星の多様性を生み出している可能性が高まる。

6. 次期始原天体探査に向けて

現在「はやぶさ2」として計画されている、C 型小惑星の衝突探査および試料回収は、太陽系の始原的物質の起源と進化に関して、S 型小惑星に行って帰ってくる「はやぶさ」と彗星のダスト試料を持ち帰った Stardust および衝突探査を行った Deep Impact の間に橋架けをするような知見を与えてくれる可能性がある。「はやぶさ2」は成功した「はやぶさ」の技術的ノウハウを基盤としており、Stardust のように高速の塵をシリカゲル中に捕獲したような微小粒子でかつ衝撃加熱を受けている様な試料でなく、C 型小惑星表面および内部からの試料をほぼそのままの形で回収することが期待できる。本稿で解説したように、可視・近赤外反射分光による近接観測および衝突探査によっても太陽系の材料物質とその進化に関して多くの知見が得られるが、持ち帰られた C 型小惑星試料によって桁違いの多くの科学成果が挙げられることは間違いない。

しかし、回収試料が探査対象天体をどのように代表しているかを知らなければ、回収試料の科学的価値は大きく減じてしまいかねない。試料の代表性を明確に知るためには、分光観測による詳細な地質調査が不可欠である。もう少し具体的に言えば、小惑星の表面にどの程度の不均一性があるのか(地域差)、また深さ方向にどの程度の変化があるのか(成層度)を知ることが非常に重要である。上述のように、C 型小惑星においては 1~2 μm 付近のケイ酸塩鉱物の吸収帯が見られず、のっぺりと平らなスペクトルを示す。そのため、3~3.5 μm 付近の水氷や含水鉱物と有機物(C-H 結合)の吸収帯を指標として物質分布をリモセン調査することが非常に貴重な手段となる。そのためには、3.4 節で述べたような充分な波長分解能・範囲と S/N 比を持った分光計を搭載することが必須となる。また、反射スペクトル計測の邪魔となる熱輻射を最小限に抑えるために小惑星上の日の出直後の地域のみを集中的に観測するなどの方策も検討に値すると考えられる。ただし、全ての条件を満たした理想的な測器や運用計画は、実現に困難が伴う。どの科学目標を最後まで残してどれを落として、実現可能な仕様の装置・運用計画を選ぶかは、判断が大変に難しい問題である。ここには、惑星科学分野の多くの研究者を巻き込んだ議論が望まれる。

JAXA が設立されてから現在まで惑星探査計画が新規にプロジェクト化された例がないという現実は、始原天体探査計画の実現にも不安を感じさせないわけにはいかない。しかし、「はやぶさ」で成功を収めた我が国は他国に先んじて C 型小惑星の試料回収探査を最も実現しやすい立場にいる。また、国民の期待も高く、ぜひ実現すべき探査計画である。本稿が、惑星科学分野からより多くの研究者が探査計画検討に参画するきっかけになれば、幸いである。

参考文献

[1] Burns, R. G., 1970, Mineralogical Applications of Crystal-Field Theory (Cambridge: Cambridge Univ. Press)

[2] Chapman, C. R. et al., 1975, Icarus 25, 104.

[3] Tholen, D. J., 1984, Ph.D. thesis, Univ. of Arizona.

[4] Zellner, B. et al., 1985, Icarus 61, 355.

[5] Bus, S. J. et al., 2002, in Asteroids III, Univ. Ariz. Press, 169.

[6] DeMeo, F. C. et al., 2009, Icarus 202, 160

[7] Hiroi, T. and Sasaki, S., 2001, Meteoritics Planet. Sci. 36, 1587.

[8] Hiroi, T. et al., 1993, Science 261, 1016.

[9] Johnson, T. V. and Fanale, F. P., 1993, J. Geophys. Res. 78, 8507.

[10] Jenniskens, P. et al., 2009, Nature 458, 485.

[11] Hiroi, T. et al., 2004, Lunar Planet. Sci. 35, 1616.

[12] Hiroi, T. et al., 2001, Science 293, 2234.

[13] Kanno, A. et al., 2003, Geophys. Res. Lett. 30, 1909.

[14] Hiroi, T. and Hasegawa, S., 2003, Antarctic Meteorite Res. 16, 176.

[15] Hiroi T. et al., 1996, Meteoritics Planet. Sci. 31, 321.

[16] Bell, J. F. et al., 1988, Lunar Planet. Sci. 19, 57.

[17] Vilas, F. and Gaffey, M. J., 1989, Science 246, 790.

[18] Yamada, M. et al., 1999, Earth Planets Space 51, 1255.

[19] Sasaki, S. et al., 2001, Nature 410, 555.

[20] Jones, T. D. et al., 1990, Icarus 88, 172.

[21] Zolensky, M. et al., 2006, Science, 314, 1735.

[22] Sugita, S. et al., 2005, Science 310, 274.

[23] Drake, M. J. et al., 2005, Proc. IAU Symp. 229, 381.

[24] Kimura, K. et al., 1974, Geochim. Cosmochim. Acta 38, 683.

[25] Dreibus, G. and W?nke, 1989 H., in Origin and evolution of planetary and satellite atmospheres, Univ. Ariz. Press, 268.

[26] Delsemme, A. H., 1992, Adv Space Res. 12, 5.

[27] Gradie, J. and Tedesco, E. F., 1982, Science 216, 1405.

[28] Shu, F. et al., 1994, Ap. J. 429, 781.

[29] Yasuda, S., H. Miura, and T. Nakamoto, 2009, Icarus 204, 303.

[30] Miyamoto, M. et al., 1981, Proc. Lunar Planet. Sci. 12B, 1145.

[31] Miyamoto, M., 1991, Meteoritics 26, 111.

[32] Grimm, R. E. and McSween, H. Y. Jr., 1993, Science 259, 653.

[33] McSween, H. Y. Jr. et al., 2002, Asteroids III, Univ. Ariz. Press, 559.

[34] Levison, H. et al., 2009, Nature 460, 364.

[35] Asphaug, E. et al., 2006, Nature, 439, 155.

Editor : Akira IMOTO

Editorial Chief, Executive Director and Board of Director for The Planetary Society of Japan