ブラウン惑星人の日々 June 2018

惑星探査に係る人々 - June 16, 2018. Latest

はやぶさ2 ONC-T と NIRS3 関連.June 14, 2018

日本は初夏の日和だと思いますが、こちらはまだ朝晩は寒いような不安定な春の気候です。日本から帰ってきた約1か月経ちましたが、その間に、長女の麗馨はブラウン大学を卒業し、写真にあるように無事に証書を受け取り、10人ほどの家族と友人からの祝福を受けました。

下画像:長女がブラウン大学卒業証書を受け取るところ。

一方で、はやぶさ2はとうとう小惑星リュウグウが大きく見えてきて、到着まで2週間ほどになりました!今日までまた2週間ほど宇宙研から松岡さんがこちらに来て、ONC-TとNIRS3のデータから如何に対応する炭素質コンドライト隕石の種類を見極め、宇宙風化度なども推定できるかという詰めの研究作業をしました。

おそらく、水酸基や水の吸収が見られる3ミクロン帯の吸収強度や中心波長を見たり主成分解析を書けたりするのが初期高次分析になるでしょうが、私は、3月のLPSCで発表したように、2.7-2.8ミクロンに表れる2-3個の水酸基(構造水)の吸収を波数に対するガウス関数でフィットして、その中心波長と相対強度から隕石型を分けられるのではないかと思って取り組んでいます。今回はLPSCの時よりも吸収帯を1つ増やして3つにしています。

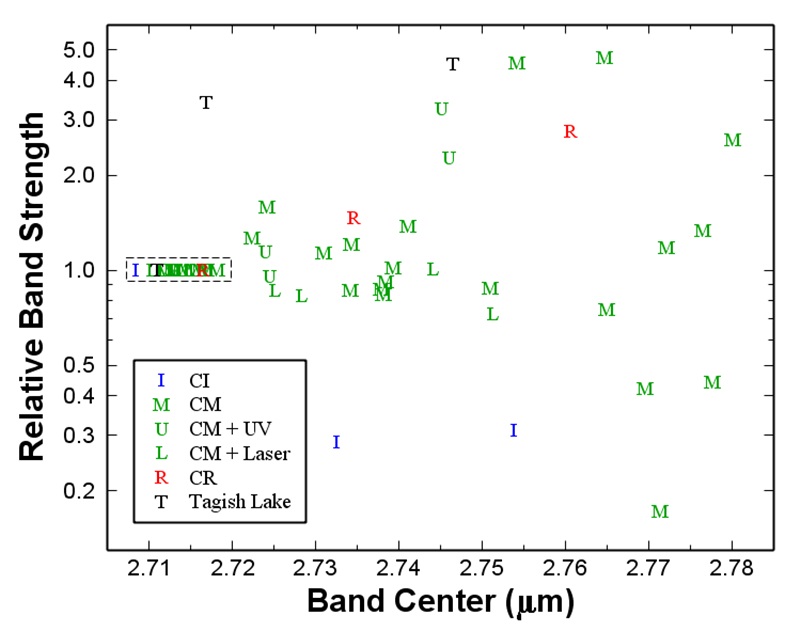

次の図は、最近できたばかりの計算で、炭素質コンドライトに最も多いCM型は、中心波長や最初の吸収帯に対する相対強度は大きな広がりを持ちますが、レーザー照射や紫外光で宇宙風化させても、その範囲から出ることはなく、CIやタギシュレイクとは別の領域に分布します。特に2番目の吸収帯強度は大きく異なります。

下画像:はやぶさ2のNIRS3スペクトルデータの水酸基による最初の3つの吸収帯の波長位置と相対強度から、対応する炭素質コンドライト隕石の種類を見分けるための基礎研究。

問題はCRコンドライトをCMから如何に見分けるかですが、1番目の吸収帯が長めの波長に出て、2番目の吸収帯が強めで、ONC-Tで0.7ミクロン帯が見えないという点でしょうか。でも、宇宙風化によってもCMコンドライトの0.7ミクロン吸収帯は消えるので、これは問題かもしれません。

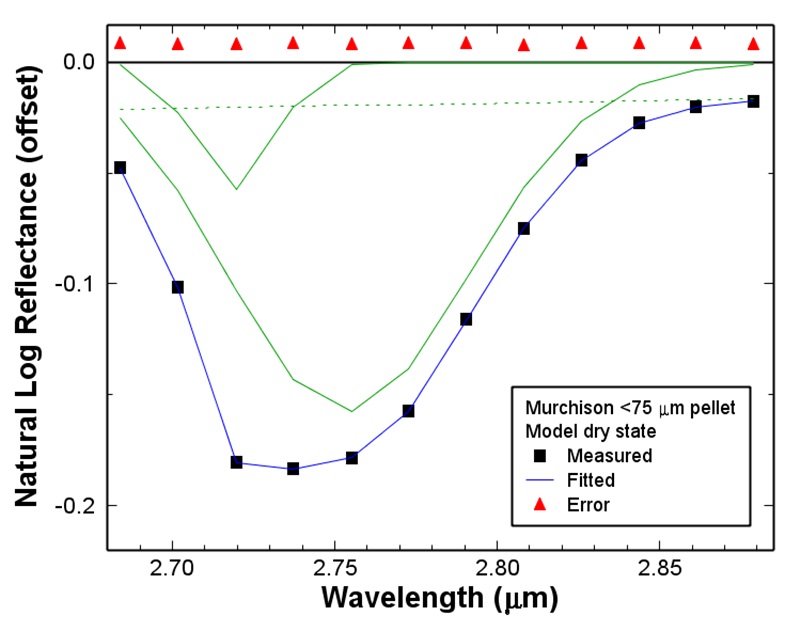

もう1つの問題は、次の図にあるように、NIRS3データの波長分解能は18nm程度しかないので、先の図の吸収帯を決めるための波長範囲ではデータが12点くらいしかなく、ガウス関数1つを決めるのに3つの変数、背景吸収に2つが必要ですから、3つの吸収帯を決めるのはギリギリできるかできないかで、安定性を考えれば、2つの吸収帯でやるべきであることです。なお、この最後の図のマーチソン隕石のスペクトルからは、モデル計算で吸着水の効果と思われる2.8ミクロン以上の波長の吸収帯を除いてあります。

下画像:マーチソン隕石のスペクトルから吸着水の効果をモデルで取り除いた後でNIRS3データに変換したもののガウス関数分解。

炭素質コンドライトの反射スペクトルを25年も研究してきて今頃ギリギリ何しているんだと言われそうですが、ご存知かと思いますが、やはりミッションで必要になって初めて真剣に取り組み始めることが多いものです。日本人の中では私一人が細々とやってきた分野ですが、はやぶさ2ミッションをきっかけとして、先述の松岡さんをはじめ、若い研究者たちが私以上の研究者に育っていってくれることを期待しています。